今回のきっかけもテレビの番組でした。それは、海外では自閉症を支援する介助犬が活躍しているという内容です。興味をもった私は、さっそくネットで調べましたが、検索の仕方が悪かったためか、その時はこれといったサイトを見つけることはできませんでした。

そのような状況で、何とか見つけたのが「ありがとう、ヘンリー 自閉症の息子とともに育った犬の物語」というスコットランドの母親が書いた実話でした。

以下はamazonの商品説明です。

『重度の自閉症にとらわれた息子デールをかかえ、途方にくれていた一家のもとに、1匹の子犬、ヘンリーがやってきた。それまで誰とのコミュニケーションも拒んでいるかのように見えたデールは、ヘンリーとだけは奇跡的に心を通わせはじめる。母親のヌアラは、その無邪気な子犬にすべての希望を託し、デールを世界へ導きだす試みに乗り出した―絶え間ない努力で自閉症に挑み続け、息子の成長を支えてきた母親が、その18年間を振り返って綴る感動のノンフィクション。』

ヘンリーという犬にだけ心を通わせることができたのは何故か、何がヒトと違うのか、この事に強い関心をもった私はこの本が格安だったということもあり、躊躇なく購入することにしました。

デールは20歳のあるインタビューで次にように語っています。

『自分はまだ自閉症を抱えていることはわかっています。それからは決して逃れられないけれど、なんとか克服することはできると思います。』

つまり、自閉症はなくなるものではなく、受けいれ、共存するもの、コントロールするものなんだと思います。

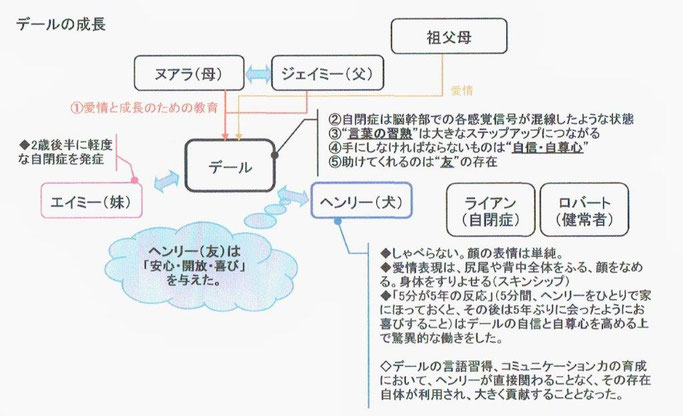

下の図は自閉症にのみ込まれていたデールが、それを克服し、自分の一部として受け入れるために何が必要だったのかを考えてみたものです。以下にその説明を付けました。

①愛情と成長のための教育

この主役は母親のヌアラと父親のジェイミーです。デールは早産であり、逆子のため頭部に変形がありました。はじめての言葉は「木!(Tree)」で生後26ヵ月の時でした。

2歳4ヶ月の時には、聴力検査を受け正常と判定されましたが、自閉症ではないかというヌアラの懸念はデールの成長とともに強くなっていきました。

ヌアラの最初の苦闘は、医学的に「自閉症」の診断を勝ち取るというものでした。これは自閉症と診断されることによって、デールがその時に必要だったサポートや教育を受けることができるようになるという理由からでした。

その判定はデールが3歳11ヶ月(最初の診察から16ヵ月後)の時でした。13人の各専門家によるデールの最終診断は、典型的な自閉症であり、1番の問題はボディランゲージを含む全般的な種類の言語障害という結果でした。

物語の根底にあるのは、「自閉症に対する配慮、サポート、教育」のように思いますが、それは、時には自閉症児に対する特別な教育、支援を受けるものであり、時には健常者が通う学校の中に身を置き、学習すること、経験することでした。特にヌアラが卓越していたのは、「今」と「近い将来」において、デールが必要とするものは何かを見極める洞察力と、それを実現させる行動力だったと思います。ヌアラがデールに対して行ったことは、デールの成長のためであり、常に教育という開かれた、客観性、多様性を兼ね備えた場を求めていました。

一方、父親のジェイミーはデールを理解し、ヌアラを支えることに迷いはなく、二人にとって素晴らしい父親でした。そのジェイミーの覚悟が一線を超えたのはデールが4歳の時の交通博物館の出来事だったように思います。それは次のような出来事でした。

『ある夜のこと、わたしたちはみんなでフィッシュ・アンド・チップスの夕食のテーブルを囲んでいた。デールはおとなしいモードに入っているようだった。ジェイミーはイースト・キルブライドの職場から帰ってきたばかりで、わたしたちは二人とも疲れていた。わたしがデールの食事を切り分けはじめると、彼が突然「蒸気機関車、蒸気機関車、蒸気機関車」と歌うようにいいはじめた。ジェイミーの心はがくんと沈んだ。彼にはこれが何を意味するかわかっていたからだ。交通博物館は閉まっていると彼は説明しようとしたが、デールは「蒸気機関車」とますますしつこく繰り返した。「この子には[閉まっている]という概念がわからないのよ」とわたしはやさしくジェイミーに思い出させた。

ジェイミーはこの問題を解決するためには何をしなければならないかをすぐに悟った。「これから2時間ほど、この子をグラスゴーまで車で連れていってもどってくるほうがよさそうだな。行かなかったらまたすごいかんしゃくと格闘しなきゃならないだろうからな」とジェイミーがいった。そんなわけで、彼はデールに往復100km近いドライブに行く準備をさせた。わたしは手を振って二人を見送り、「グッバイ、ダーリン」とデールにいった。彼はすぐにオウム返しに「グッバイ、ダーリン」といって、わたしのほうを一度も振り返らずに車のほうに歩いていった。

自分だけの時間が2時間あることに気づいて、わたしはバスルームに走った。今回だけは平和に静かに入浴を楽しめるのだ。

ジェイミーから後で聞いたところによると、デールはグラスゴーに行く途中はいつものように何もいわずおとなしかったが、ときどき無表情な顔のままジェイミーの手を握ったそうだ。いま思えば、これはジェイミーが自分のやりたいことをしてくれていることへの彼なりの感謝を示していたのだろう。

彼らが空っぽの駐車場に車を止めたときには、暗くなっていた。交通博物館への階段を登っていき、デールがドアを引っ張ったが、ドアは開かなかった。ジェイミーはデールの目の高さになるようにしゃがみこみ、こう説明した。「わかるだろ、デール、入れないんだよ。博物館は閉まってるんだ」デールがだまったままなので、ジェイミーは話しつづけた。「いまは暗くて、夜なんだよ、デール。だれもここにはいない」デールはそれでも黙っていたが、また博物館のドアを開けようとした。ジェイミーは、「博物館は閉まっているんだよ。蒸気機関車は休んでるんだ。また明日働くためにね」ジェイミーがデールを車のほうに向かせたとき、彼の説明に満足したのか、デールが「明日働く」と繰り返した。「そうなんだよ、デール。だからおうちに帰って、ぼくたちも休もう。汽車みたいにね」ジェイミーはこのままこの場をうまく切り抜けられるだろうかと思いながら、ぴりぴりしていった。デールがまたオウム返しにいった。「汽車みたいに」それから、二人がちょうど車までもどってきたとき、ジェイミーをほっと安心させる一言がデールから発せられた。「閉まってる」この言葉と共に、二人は帰途についたのだった。

二人が家に帰ってきたとき、わたしはバスローブに身を包み、お気に入りの赤ワインのグラス片手にくつろいでいた。「どうだった?」とわたしはきいた。「だいじょうぶだよ」とジェイミーは疲れきってはいるがうれしそうにいった。

「あの子はほんとうに意味がわかったと思うよ」うれしくなってわたしは彼を励ました。「こういうふうにやればできるのよ。これからもすごくたいへんだろうけど、でもやれるわよ―一緒にがんばりましょう」「そうだな、できるよね」とジェイミーは答えた。「でも、ぼくたちに他の生活はなくなるけど」もちろん彼のいうとおりだった。デールの世話をしていると他の何をする時間も残らなかった。それでも、ジェイミーがこんな突破口を開いてくれてわたしはすごくうれしかった。ジェイミーはほんとうに疲れていたし、この解決策には時間も距離も労力もかかった。だがこれ以来「閉まっている」という概念が定着したのだ。デールはこの言葉がきらいになったが、わたしたちは大好きだった。いつでも必要なときにはわたしたちに有利なようにこれを使うことができたからだ。

その夜、ジェイミーがソファに寝転がっていると、デールがジェイミーの胸の上に乗った。彼はときどきこういうことをする。ジェイミーはわたしのほうを見てこういった。「この子が新しい言葉を覚えたのはすごいことだよ。だけど、ぼくたちがこの子に名前をきいて、この子がちゃんと答えてくれたらすばらしいと思わないか?」

この説を証明するようにジェイミーはデールのほうに顔を向け、デールにこうたずねた。「きみの名前はなんていうの?」わたしたちの息子が生まれて初めて「デール」と答えたときの、ジェイミーの仰天した顔をわたしは決して忘れないだろう。それはまるで、彼らの交通博物館までの突拍子もないドライブを通じて、デールがすばらしい父親との特別の絆をつくったかのようだった。』

②自閉症は脳幹部での各感覚信号が混線したような状態

・これはこの本に書かれているものではありません、ブログ「感覚統合の理論と実践」で学んだことで、それは次のようなものです。

『エアーズ(Anna Jean Ayres:アメリカの作業療法士)は感覚の中でも、前庭覚、固有覚、触覚の三つが子どもの運動、情緒、認知、および言語発達の上で最も重要な初期の刺激であるとし、そのためには脳幹レベルの統合が重要であり、脳幹を感覚統合の中枢として位置付けています。』

ここで、あえてこの事を引っ張り出してきた理由は、自閉症は脳を原発とする問題であり、脳の機能改善、混線した感覚の信号が整理整頓されるイメージを頭に入れておくことは大切ではないかと考えたためです。

添付した図は網様体の働きと脳の中の場所をお伝えするためのものです。

③言葉の習熟

デールは、1番の問題はボディランゲージを含む全般的な種類の言語障害と診断されました。

言語障害はコミュニケーションや社会性の問題に関わるのは当然ですが、イライラなど情緒や健康面にも影響してくる最重要課題の一つであると思います。これは、私が訪問させて頂いている小さな障害児センターの言語障害をもつ子どもたちと接して感じるものでもあります。

物語では、デールがかんしゃくを爆発させたある日、父、ジェイミーの咄嗟な機転から、デールとの会話の間にヘンリーという存在を挟むことで、デールが抱える会話に対する恐れや緊張感などの高いハードルを下げる、不思議な三者方式の会話が展開されるようになりました。(一言でいうと話者がヘンリーになりすますという方法です)

たいへん長文にはなりますが、この説明だけではどんなものかをイメージするのは困難なため、その経緯や何が行われたのかについてご紹介させて頂きます。

『1995年の春ごろには、デールはヘンリーと同じようにわたしたちを彼の人生に立ち入らせてくれる気になるまでにはまだ何年もかかるだろう、とわたしたちも冷静に受け入れられるようになっていた。スピーチ・セラピー、学校での特別プログラム、わたしたちも家族の努力にもかかわらず、デールが社会にうまくなじんでやっていくまでにはまだまだ時間がかかりそうだった。デールはまだ顔の表情と、言葉以外のコミュニケーション全般の解釈が大の苦手で、語調にも問題があった。まちがった調子で話したり、不適切なところで笑ったりするだけではなく、ある特定の言葉を耳にすると際立った苦痛を感じるのだった。わたしたちが「オーケー」とか「学校」のように彼が聞きたくない言葉を口にすると、突然激怒することがあった。

わたしたちは注意していたが、しょっちゅう使う言葉だったので、ときどきふと漏らしてしまうのはしかたのないことだった。わたしたちのうっかりミスでデールがかんしゃくを起こしてしまわないように、口にする言葉をいちいち気にしなければならないのは容易なことではなかった。だが、まさにこの問題ゆえに、デールとヘンリーと一緒のわたしたちの人生にとんでもないねじれが生じることになろうとは、とても予想できなかった。

ある一見ごくふつうの日のこと、デールがヘンリーを脇に従えてうれしそうにダイニング・ルームにいるあいだに、わたしは宿題に関してなにか先生からのお知らせがあるかどうかを見るために彼の通学かばんを調べていた。連絡帳を見つけ、彼の字がずいぶん上達したのに気づいたので、わたしはデールのところに行き、わたしが見てうれしかったページを見せた。

「デール、字がすごく上手になったわね。あなたのこと、すごく誇りに思うわ」とわたしは彼にいった。

とたんにデールがこの言葉にすごく腹を立てたので、「誇りに思う」という言葉が彼が聞くに堪えない言葉のひとつだったことを思い出したが、もう遅すぎた。彼は荒れて部屋を走り回り、「[誇りに思う]っていうな」と叫びながら、自分の頭をつかもうとした。

わたしは彼を安心させようとしてこういった。「あなたのことを誇りに思うっていうのは、いいことなのよ。オーケーなのよ」

こんなにあわてている時でなかったら、わたしも「オーケー」という言葉を避けたはずだった。だが、またしても気づくのが遅すぎたために、デールの苦悩はさらに大きくなった。

「[オーケー]っていうな!」と叫ぶと、デールが怒り狂って頭を壁に打ちつけはじめたので、彼が最大級のかんしゃくに突入したのがわかった。こうなると、過去にわたしがいつもしなければならなかった方法を使って、彼を抑制するしか他になかった。

わたしは彼の上に馬乗りになり、頭を保護して手で包みこみながら、彼を安心させようとした。ヘンリーはそのころにはこんなデールを見るのには慣れていて、ただ彼の横にねそべって見守っていた。デールの怒りはたいへんなものだったので、わたしはこうして40分以上もすわっていなければならなかった。その間にわたしはブラウスの袖をデールに引きちぎられた。仕事から帰ってきたジェイミーを待っていたのは、こういう光景だった。ジェイミーを見てほっとしたわたしは、まだ暴れ、泣き叫んでいる息子に向かってこういった。「デール、誰だか見てごらんなさい。パパよ」

同じように彼を安心させようとして、ジェイミーがいった。「デール、パパは庭を走ろうかなと思っていたんだけどな。走るかい?」だが、この言葉も役には立たず、デールは怒りで顔を真っ赤にし、目は飛び出さんばかりだった。

わたしはジェイミーにこうぼそぼそいったのを覚えている。「まったくひどいわ。犬でさえいまでは心配そうにしている」どういうわけか、この言葉がジェイミーの中に一瞬の霊感を生み出した。

彼は突然低い、気どった声で息子に話しかけた。

「デール、ヘンリーだよ。ぼく、きみが泣いているのはいやだよ。すごく心配だもの。お願いだから泣き止んでくれないかな?」(青字はヘンリーになりすましての会話)

これを聞くと、デールはすぐに落ち着きをとりもどし、犬に向かっていった。「わかったよ、ヘンリー、ごめんね」

ジェイミーとわたしはほっとしながらもわずかに戸惑ったように顔を見合わせた。やがてジェイミーがまた同じ低い声でいった。「じゃあ、デール、外に出て駆けっこするかい?」

この言葉に、息子は起き上がり、ほとんどわたしを押しどけるようにしてこういった。「いいよ、ヘンリー。行こう。」デールはヘンリーの首輪をひっぱって、庭に出て行った。

その夜になり、わたしたちは二人とも、さっき起こったことをよく考える間もないまま、来るべきベッドタイム・バトルにそなえて気持ちを引き締めていた。

ジェイミーが「デール、パジャマ。寝る時間だよ」と、先に用件を切り出した。ヘンリーは暖炉の前に寝そべって、気持ちよさそうに眠っていた。デールは自分の犬を見て、それからジェイミーのほうに行くと、顔を見ずに彼のジャンパーを揺すってこういった。「ちがうよ、パパ。ヘンリーみたいにしゃべって」

再び、ジェイミーとわたしは顔を見合わせた。それからわたしは犬のほうを向いてうなずき、デールがいうとおりにするべきだとジェイミーに身振りで示した。彼は了解し、これ以後ひじょうに馴染み深いものとなる声でいった。 「デール、ヘンリーだよ。お願いだからパジャマを持ってきて。もう寝る時間だよ。ぼく、疲れちゃったから、ぼくも自分のベッドに行くよ」

これを聞いて、デールは満足げに答えた。「わかったよ、ヘンリー」そして急いで自分の部屋に走っていった。

わたしたちは困惑してすわりながら、これからまだバトルが待ち構えていると考えていた。だが、デールは実際にパジャマに着替えてもどってきた。こんなことはそれまで一度もしたことはなかったのに。ボタンまで自分でかけようと努力していた。もっとも、ボタンはかわいらしくかけちがえてあったが。

彼(デール)は一瞬ヘンリーを見て、それから断固とした調子でいった。「ヘンリー、寝る時間だよ。ベッドへお行き」

ジェイミーとわたしは唖然としてそこにすわっていたが、やがてジェイミーがようやく声を―彼本来の声をとりもどしていった。「おやすみ、デール」またもや前代未聞のことが起こった。デールが「おやすみ、パパ」といって、ついにわたしたちの言葉に反応したのだ。

これがあまりにも耳に心地よかったので、わたしも思い切っていってみた。「おやすみ、デール」

その結果返ってきた「おやすみ、ママ」という言葉は、わたしがそれまで聞いた中で最高に甘い音楽だった。

ヘンリーがしゃべりはじめたあの記念すべき日から、その効き目はほとんど奇跡といってもいいほどのものになった。デールは彼の犬が「頼んだ」ことならほとんどなんでもやるようになった。

わたしたちがあの声を発見したまさに翌日の朝、わたしがその声を使ってもデールが反応してくれるかどうか不安を感じながらも、その機会をつかまえた。いつものように、デールはぐずぐずしていて、もうすぐスクール・タクシーがやってきそうだった。ふつうならわたしがあいだに入って急がせると、彼は腹を立ててしまう。だから、その朝はかわりにヘンリーがデールにこう頼んだ。

「デール、靴をはいて、コートを着て。タクシーがやってくる音が聞こえるよ」わたしはジェイミーが使った低くて気どった声をできるだけ真似しようとした。すると驚いたことに、デールはすぐに準備をして、タクシーがやってきて止まるまでに、もうヘンリーをつれて玄関ドアのところで待っていた。

デールが帰ってくると、わたしはいつものように学校日誌をチェックした。わたしがこうするのは、彼自身の口から何があったのかを話してくれるよう励まそうとしてのことだったが、たいていの場合、ひとことで片付けられるか、あるいはすごく腹を立てて「[学校]っていわないで!」と不機嫌に怒鳴られるかのどちらかだった。

だが、きょうは、デールがヘンリーをそばにおいて遊ぼうかと落ち着いたところで、わたしは手に日誌を持って用心深く近づいていき、ヘンリーの声できいた。「デール、きょうは学校で何をやったの?」

間髪をおかず、デールはきっぱりと答えた。「劇だよ、ヘンリー」

「デール、劇ってなに?」ヘンリーが気をよくしてつづけてきいた。「おもしろい?」

「うん、ヘンリー、すごくおもしろいよ。ボートに乗って島に行くんだ」

「デール、濡れなかった?」

「ううん、ばかだなあ、ヘンリー。ふりをしただけだよ。劇ではふりをしてお芝居するんだよ」

デールと話すときのいつものルール ―たとえば、ものごとを単純にする、など―

に従っているかぎり、ヘンリーの助けを借りればこういうふうなごく初歩的な三者会話ができるということがわかった。こんなふうに会話ができることにわくわくしたが、これがデールとのコミュニケーションのやり方として適切なのかどうか心配になってきた。帰宅したジェイミーに、わたしはデールがあの声だとどれほどうまく反応するかを話したが、この方法を使い続ける前にアドバイスを得たほうがいいだろうということでわたしたちの意見は一致した。

さいわい、セント・アンソニー校でデールを担当しているクリスティン・カスバートというスピーチ・セラピストが家庭訪問に来ることになっていた。彼女は優秀なスピーチ・セラピストで、学校でオデッセイ・ドラマ・プログラムを実践しており、子どもたちに人気があった。彼女はまたソシアル・ユース・ランゲージ・プログラム(SULP)というスピーチ・セラピー・プログラムも使っていたが、これはとくに自閉症児向けにつくられたもので、社会言語のルールを説明するために音声と絵で描いたキャラクターが使われていた。リスニング・リジー、バッティング・イン・ベティ、ルッキング・ルークなどのキャラクター・ネームを使ったこのプログラムは、デールや他の子どもたちにほんとうによく役立ったが、皮肉なことにこのテクニックはわたしたちがずっと昔にトーマスの仲間たちを使って考案したのと同じようなものだった。

クリスティンが学校でデールと一緒にやっているすばらしい仕事にけちはつけたくなかったので、彼女が家に来てくれたときには、ヘンリーに関する状況を説明するだけにした。そして彼女のアドバイスを聞いてほっとした。

わたしがデールの自閉症にひじょうに理解を示していることを知っているので、彼女は「このテクニックを建設的に、かつ責任をもって使うかぎりは、このままやってだいじょうぶです」といってくれたのだ。わたしたちがやっとデールに心地よいコミュニケーションの手段をみつけだしたこと、やがて時間がたってデールが進歩したときには、もちろんヘンリーの声を使うのをやめることを目指していることを、クリスティンはわかってくれていた。当然それがわたしたちの最終的な目標だし、それまでの過程でもヘンリーの声をどのように使うかについては細心の注意を払うつもりだといって、わたしは彼女を安心させた。

この家庭訪問直後の1995年の夏に、ジェイミーとわたしはジム・テイラーが発表者の一人となっている自閉症に関する会議に出席した。なんとか彼と話す機会をつくって、わたしたちのこの珍しい発見をどう思うかときいてみると、「不思議なことではないですよ。第三者は面と向かった会話に伴う不安を軽減させますからね」といった。

ジムは犬がしゃべるという例には出会ったことはなかったが、ストルーアン・ハウス校で、不安感の強い男の子がジムに背を向けて電話をとりあげ、受話器に向かっているときにだけ何で困っているかをジムに話すことができた、ということがあった。彼らは二人とも同じ部屋にいたのだが、この間接的なコミュニケーション手段が、面と向かった会話のときにはどうしても現れてくる言葉以外のプレッシャーをまったく感じずに、自分を表現することを可能にしたのだった。

わたしたちにはジムがいわんとすることがよくわかった。ヘンリーがデールの電話になったのだった。ヘンリーの穏やかな顔と目は、人間だったら強要してしまうある種の社会的要求をデールに求めないのだった。ヘンリーはまた、人間の友達にはつきもののプレッシャーをまったく感じさせずに、デールにいかにすれば関係がうまくいくかを教えてくれ、デールの初めてのほんとうの友達になったのだった。

家に帰ると、いかにジムが正しいかがわかった。わたしたちがヘンリーの声を使うと、デールはヘンリーの顔を見るのだった。まっすぐ目をみつめ、ヘンリーのそばに寄っていった。わたしたちが普通の声でしゃべるときには、彼はわたしたちの顔を見るのを避けるか、前やったように、わたしたちの顔の間近まで顔を近づけてくるかのどっちかだったのに。

この声を使い始めた最初のころ、とっさに何かを伝えなければならないときから、三人での会話を続けるときまで、わたしはヘンリーの声を出しどおしで声がしゃがれてしまった。デールと一緒に宿題をやるときも、彼と遊ぶときも、夜寝る前に本を読んであげるときもそうだった。ヘンリーはまるで「自分の」声に興味津々とでもいうように首をかしげながら、その間ずっと注意を払っていた。わたしの側からすれば、ヘンリーがそんなふうに熱心に参加してくれるので、まるで彼がほんとうにわたしの二番目の子どものような気になってきた。デールはまだかんしゃくを起こしていたが、回数も少なくなり、一回の長さも短くなってきた。彼が動転しているときにヘンリーが話しかけると、わたしやジェイミーがやるよりずっと早く彼が安心するようになったからだ。

デールがもうすぐ七歳になるというころ、彼自身がヘンリーをどれほど大切に思っているかを痛切にわたしに語ってくれることがあった。「ぼく、あの柔らかくてかわいい犬が大好きだよ。ヘンリーはすばらしい。もし、ヘンリーがいなくなったら、ぼく、いつまでも泣いて悲しむと思う」と。

このころ、デールの絵にも励みになるような変化が起こった。以前からトーマスと仲間の機関車の絵ばかりを描いていたのだが、いまではそこに明らかにそれぞれちがう、楽しそうだったり、悲しそうだったりする顔の表情がつくようになった。さらにわたしたちを驚かせたのは、デールはまだわたしたちと目を合わせることに苦労していたのだが、機関車がお互いしっかりと目を見合っている絵を描くようになったことだ。それに続けて、デールは機関車だけでなく、おそらく彼とヘンリーだと思われる人や動物の姿も描くようになってきた。これは彼の想像力が進歩しはじめたことを示すものだろう。』

この本の最後の章は「デール自身の言葉」として25の事柄について語られています。その冒頭に上記のデールとヌアラ・ジェイミーが取り組んできた特別な言語習得法について、ヌアラがデールの言葉を次のように紹介しています。

『子どもたちがコミュニケーションをとっていないとき、ついつい彼らは何もわかっていないと思ってしまいがちだ。だが、デールが10歳のとき、彼はわたしにこう話した。「もしぼくたちがヘンリーを通じて話していなかったら、ぼくはママたちとは絶対に話さないことを選んでいたよ」』

④手にしなければならないものは“自信・自尊心”

「言葉」は生きていくうえで必要な武器、手段といえると思いますが、デール自身が自閉症を乗り越え、コントロールしていくために最も重要だったものは、この自信と自尊心だったようです。それは本の中で度々出てくることで分かります。断片的に書き出すだけでは不十分なのは明らかですが、ご参考として列挙させて頂きます。

1.p198:ヌアラ曰く、『「5分、5年反応」(5分間、ヘンリーをひとりで家にほっておくと、その後は5年ぶりに会ったようにお喜びすること)はデールの自信と自尊心を高める上で驚異的な働きをした。』

2.p350:ヌアラ曰く、『目前の困難を前に、あらゆる機会をとらえてはデールが自信を持てるように励まし、普通の子どもたちの中でやっていく経験をさせるようにした。』

3.p351:ヌアラ曰く、『彼の自尊心を高めるこのようなこと(最優秀作品に選ばれたこと)がなかったら、デールはグーロック・ハイスクールでどうやっていけただろうかと思う。』

4.p452:デール曰く、『プロスペクツの協力はなくてはならないものだった。彼らの協力がなかったら、カレッジに関して自分の目の前の問題すべてに対処できなかったはずだ。ワークショップや彼らがぼくと一緒にやってくれた個々の作業がすごく役立ち、おかげでリラックスでき、カレッジでの勉強にも自信が持てた。』

⑤助けてくれるのは“友”の存在

言うまでもなく、ひとつはヘンリーの存在です。ヘンリーについては「デール自身の言葉」の中で「ヘンリーが特別な理由」として次のように解説しています。(これが私の疑問の回答です)

『ヘンリーはとにかくやさしく、人なつっこく、社交的だった。かしこそうな顔をしているところが好きだったし、ぼくはいつも彼を信頼していた。だから、彼といるととても居心地がよかった。目を見ればすべてがわかる。かわいい目や顔の表情によって、彼の気持ちが理解できた。ヘンリーの表情は単純だったので、それもぼくにはわかりやすかった。それがぼくの自信につながり、彼といると安心できた。ヘンリーがいつもみんなの注目を求めたがっていたところがすごく好きだった。みんなが彼のことを褒めてくれて、ぼくにあれこれ話しかけてくるのは気分がよかった。』

また、下記はヘンリーがガードナー家に来た時のヌアラの感想です。

『1994年5歳8ヶ月ヘンリーが我が家にやってきた瞬間からデールにほんとうの変化が出てきたのを目にしていた。彼は迷子のひとりぼっちの子どもから幸せな少年にとつぜん変身してしまった。ついに彼に目的を与えてくれる友達ができたのだ。ヘンリーが我が家の敷居をまたぎ、彼の特別の魔法を発揮しはじめる前には考えられなかったほど我が家は活気づいてきた。ヘンリーが来て二日の終わりには、彼なしではやっていけないとみんなが感じていた。』

そして、もうひとつ非常に重要だったことは、ヘンリーだけでは十分でないと考えたことです。

『いまではデールも進歩をつづけ、わたしたちと会話ができるようになってきたが、ほんとうの友達がいないために生活に物足りないところがあるのは否定しようがなかった。もちろん彼には特別大切な犬の友達はいたが、それ以外には生活を分かち合う人がだれもいなかった。彼がずっとひとりぼっちなのだとしたら、どれだけ勉強しても、あまりに悲しく目的がないように思われた。』

この課題を解決してくれたのが、セント・アンソニー校の同じユニット入ってきて、デールが相談係となったライアンとテレビゲーム(ソニック・ザ・ヘッジホッグ)を通じて友になった健常者のロバートの二人でした。そして、これをきっかけにデールの社交性は徐々に広がっていくことになります。

画像出展:「SEGA」

今回、あらためてネット検索したところ、いくつか興味深いサイトを見つけましたのでお伝えします。

付記

先月22日の日曜日は驚きの解散による総選挙の投票日でした。野党の突貫工事による成果は凸凹があり、既存政権の大勝という結果で終わりました。

ところで、同じ日、注目されていた村田諒太選手の世界タイトルマッチの再選が行われました。試合は村田選手の7回TKOにより、念願の世界チャンピオンベルトは村田選手の手に渡りました。

『自信とは努力と結果が結びついた時に生まれるもの』これは村田選手の言葉です。そして、「自信」とは安泰なものではなく、常に掴み取るものであると言っていました。

私は、何となく、「自信」は一つのゴールという認識をもっていたので、この言葉はとても新鮮でした。そして、「結果」とは「努力」による小さな変化であっても良いのではないかと思いました。

カザフスタンのゲンナジー・ゴロフキン選手が、ミドル級では世界最強といわれているチャンピオンです。今後、村田選手の目標となる選手のようです。