“氣”とは何だろう7(科学編)

“鍼灸師編”、“東洋医学概論編”、“エントロピー編”の次は“科学編”です。その最初の本は、医学博士の品川嘉也先生の『気功の科学』です。本書の最後のエピローグ(心身二元論を超えて)には次のようなことが書かれています。

『気功状態の脳波を測定してみると、すべての被験者に明らかに共通した脳波変化のパターンが観察できる。まさに「気」の一元論である。しかし、それでいていっぽうではまた、個々人の脳波はひじょうに個性的なのだ。脳波を見れば、それが誰のものであるかがひと目でわかるくらいである。

脳波だけを見て、それが誰のものであるかが明白にわかるということは、やはり脳が心身をまるごと映している証拠であろう。脳は心と身体をコントロールしているだけではなく、その「ひとつにしてふたつのもの」であり、かつ「ふたつのものにしてひとつのもの」を映す鏡なのである。脳において心と身体は互いに相映し合い、普遍的と同時に多様な個性をも開き示している。個々人には宇宙の見方にも個性があり、その個性が脳波に反映されているのである。

気功の脳波に、心身の一体感、ひいては宇宙と人間との一体感が反映されているという事実を、どう考えればいいのだろうか。脳とは、いわゆる無意識と意識とをあわせた拡張された意味での「意識」が発現する“場”である。その“場”の振動が―これはあくまでも比喩的な表現にすぎないが―、「気」の情報となって伝わり、脳波という目に見え、科学的に観測可能な形となって現われる。』

比喩的な表現との前置きはありますが、品川先生は、脳波は「気」の情報が目に見えたものとされています。今回の“科学編”では脳波を通じて「気」というものを考えてみたいと思います。

目次

まえがき

プロローグ―いま、なぜ「気」を問題にするのか

●「気」が知れないから研究する

●「気」を体で感じる方法

●世界最初の気功の科学的実験

●「気」を脳はで解明する

●なぜ、「気」がふたりの人間の脳波を同調させるのか

●「東洋」と「西洋」、「科学」と「非科学」のちがいはどこにあるのか

●「気」が新しい科学のパラダイムを創出する

●「気」がもたらす変性意識状態とは

●自らと宇宙との一体感を獲得するために

1.「気」の源流を探る

●中国気功紀行―はじまりは、あの天安門だった

●内気功―いかに「気」の流れを円滑にするか

●私たちが目撃した「気」の驚異

●「気」は物質か、それともエネルギーか

●もともと中国では、「気」はエネルギーと考えられていた

●「気」という「情報」が、経絡をめぐり、経穴(ツボ)に作用する

●「変性意識状態」をもたらす「意念」とイメージの関係

●日本の古武道や合気道に生かされている「気」の概念

●「気」と出会った西洋人の反応はいかに

●なにごとにつけ、「不能過勉強」

●「気」の解明に向けて、さらなる“知の旅”へ

2.脳波から「気」を解明する

●脳はから何がわかるのか

●カエルの足のケイレンが、脳波発見のきっかけ

●脳波で「頭のよしあし」はわからない

●ナポレオンが三時間しか眠らなかったのは、シータ波の作用か?

●アルファ波についての基本的誤解

●世界で最初の右脳理論提唱者は、湯川秀樹博士だった

●ことばで考えるか、それともイメージで考えるか

●右脳と左脳がべつべつに活動するとどうなるか

●なぜ、ものを考えていても、眠っていても、同じ脳波が出るのか

●脳波学の知見を揺るがした暗算の名人

●「気」の脳波は、こうして測定された

●なぜ、気功師に「脳死」や「ボケ」症状を示す脳波が出るのか

●気功師はなにもイメージしていないのに、イメージを表わす脳波が出た

●気功師と瞑想家の脳波には、共通点がある。

●「気」によって脳波が同調し、脳が活性化する

3.「気」が身体を活性化する

●特異功能と超能力

●気功は、全脳のトレーニングになる

●「気」が脳内神経伝達物質の働きを活性化させる

●「気」がもたらす、ストレスに対抗する心身一元のメカニズムとは

●気功と心身医学

●真のホリスティック(総合的な)医学とは

●「気」の概念は、人類に普遍的に存在していた

●「変性意識」とは何か―「気」が意識と意識下を一本化させる

●ユングの「共時性」と脳波の同調性

4.「気」を実践する

●この章の狙い―洋の東西を超えた「気」の実践法

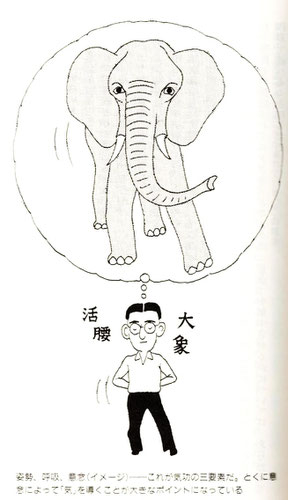

●意識の集中が、脳を活性化する

●「意念=イメージをめぐらす法①―まずバスルームから

●「意念=イメージをめぐらす法②―自分と自然を一体化させる

●「意念=イメージをめぐらす法③―体のなかを「何か」が動いている

●「意念=イメージをめぐらす法④―「何か」になってしまう

●呼吸法①―呼吸だけに意識を集中する

●呼吸法②―体のなかを通る空気を意識する

●呼吸法③―空気が脳を活性化する

●「気」は「情報」となって体をめぐる

エピローグ―心身二元論を超えて

●いま、私たちは真の「パラダイム転換の時期」にさしかかっている

●たとえ、“超能力”でも「自然」ではないのか

●自分のなかに宇宙がある

●気功による右脳と左脳の響き合いが、私たちに宇宙意識をもたらす

まえがき

・『ひょんなことから気功の研究に首をつっこむことになった。本業の脳波分析を気功師に行ったところ、これが驚きの連続であった。これまでの西洋医学の常識では解釈できない現象がつぎつぎに現われたのである。

そこで、いろいろな分野の人びとに聞いてまわることになった。その結果わかったことは、中国以外の国に気功研究の専門家はいないこと、本場の中国でも西洋科学の方法を取り入れた気功研究は緒についたばかりであることなどである。

私たちの測定結果は、最初、一昨年11月の日中シンポジウム「気と人間科学」で発表された。また、NHKテレビで「気功の効果が、世界ではじめて証明された」とも報道された。同時に、昨年、中国を訪問したさいに北京中医学院や気功発祥の地として名高い北戴河気功康復医院などで日中交流セミナーを開き、中国側からも高い評価を受けて、中国人の留学申し込みが相次いだ。そのうちの何人かはすでに私たちの研究室で脳波学の研修と研究に従事している。

気功は中国で二千年以上の歴史を持ち、中医学(中国伝統医学)の理論に裏づけられている。だが、気功の中医学理論を西洋医学のことばに翻訳するのはきわめてむずかしいことだ。西洋医学の立場からいえば、気功を中国におけるその発生から研究し、同時に西洋医学の内実をも変革していかなければ、気功の理解は困難だと思われる。気功が、近代科学のパラダイムを変えるひとつの芽をはらんでいるといわれる所以でもある。

実際、私たちは気功を研究していて、「気」を発しているときの脳波の変化の大きさに驚かされ、脳波研究そのものにとっても大きなインパクトを受けた。というより、脳波そのものの理解に対しても、数多くの示唆を得たといっていいだろう。』

プロローグ―いま、なぜ「気」を問題にするのか

●「気」が知れないから研究する

・「気」も「イメージ」も、ともに高次の神経機能の働きの一つであり、「気」を発しているときの脳波の動きを分析することによって、その実体に迫ることができると思われる。

●「気」を体で感じる方法

①左手を胸のまえに垂直に立て、親指だけを離して他の4本の指はつけたままにする。

②右手は人差し指と中指をつけて立て、他の3本の指を握る。

③右手を左の手の掌の中央に近づけ、はじめは小さく、ゆっくりと円を描くように動かす。このとき、指先を掌にくっつけないこと。

④右手を動かしはじめるとすぐに、左の掌に右手の指先を回している感じが現れるはずだ。「何か」が動いている感じといってもいい。これが「気感」と呼ばれるものだ。

⑤回している右手をゆっくりと左手から離してみる。あるところまで離すと、「気感」が薄れるのがわかるはずである。

⑥「気感」がなくなったら、ふたたび右手を左の掌に近づけていく。この⑤と⑥の動作を繰り返すと、よりいっそう「気感」を体験することができる。

⑦ここまで「気感」を体得できた人は、もう一歩先に進んでみよう。右手と左手のあいだに遮蔽物をおいて、①から⑥までの動作をやってみるのだ。私たちが中国で教わったのは、頭をはさむ方法で、「気」をよく感じる人ならば、これでも「気感」を得ることができる。

以上が「気」を実体験する方法である。

●「気」を脳波で解明する

・目を閉じて何も考えていないときの気功師の脳波は、α(アルファ)波のパワーが非常に小さく、平均すると一般人の半分以下しか出ていない。

・特に驚いたのは、子どもの頃から気功の訓練を積んできた気功師の脳波である。α波だけでなくβ波も小さく、平坦脳波に近いときさえあった。平坦脳波とは「脳死」のときに見られる脳波である。脳機能に何も異常も見られないにもかかわらず、このような異常な脳波が生じるのか不思議である。

・α波は集中力が高いときに出るという一般的な理解とは異なり、気功師が集中した時の状態の脳波とは違っていた。

・体の動きを伴わない「静功」で「気」を発しているときに脳波の動きは激しく、大きな動作を伴う「動功」の時には脳波の動きが減少した。このようなことは常識では考えられないことだった。通常は動きが大きいほど、脳波の動きも大きい。

・気功師の脳波に共通して、棘波(スパイク波)という振幅の大きなとがった波が観察されたことも不思議な現象であった。一般的に棘波はてんかん患者の発作時、それもかなり激しい発作の時に見られる脳波である。

・棘波は気合だけで相手を倒す「遠当」という武術家の脳波に似ている。

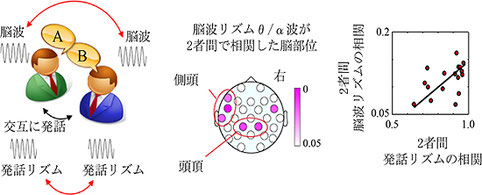

●なぜ、「気」がふたりの人間の脳波を同調させるのか

・実験結果の中で、最も驚いたものは気功の時に、「気」の送り手(気功師)と受け手の脳波を同時に測定したところ、両者の脳波に強い同調性が認められたことだった。これを脳波の「同調現象(エントレインメントあるいはトランスパーソナル・シンクロニゼーション)」と呼び、最重要視している。

・気功師は一般人に比べてβ波が右脳に多く出現することが明らかになったが、この変化は受け手にも現れた。

・気功は生理活性物質、特にエンドルフィン(脳内麻薬物質)の分泌に深い関係をもつと考えられている。中国ではハリ麻酔において、脳内麻薬物質の分泌が促進され、麻酔効果をもたらすことが実証されている。

・『脳波の同調現象は、「気」の送り手である気功師から気功の手ほどきを受けたことのある人ばかりでなく、その気功師にはじめて会い、生まれてはじめて「気」を受けた人にも共通して見られた。これまで十数回の実験を繰り返し試みているが、どの実験でもかならずなんらかの同調現象が観察されたのである。したがって、この脳波の同調現象こそ、「気」の謎を解き、気功のメカニズムを解明するカギとなる概念にちがいないと私[品川嘉也先生]は考えている。』

●「東洋」と「西洋」、「科学」と「非科学」のちがいはどこにあるのか

・近代科学が誕生し隆盛をみたのは、近世に入ってデカルトが登場し、心と体を完全に切り離す心身二元論の立場から、精神と身体を別々に研究する方法を確立して以来のことである。それまでは、東洋も西洋も医学の方法や観点にかなり同質なものを抱えていた。

・古代ギリシャから中世ヨーロッパまで、人体にはプネウマという一種の生命エネルギーがあると考えられていたが、これは中医学が「気」を生命エネルギーとする考えと同質のものといえる。

●「気」が新しい科学のパラダイムを創出する

・『あえて近代科学の方法で「気」を研究することにより、西洋と東洋の接点を求められるのではないか―いやむしろ、東西の根本的な相違点が明らかになるのではないか―、そしてそこから新しい科学のパラダイムへ転換していくための視点が生まれるのではないか、という期待を密かに抱いているのである。』

・同調現象は「気」の送り手と受け手との間に何らかの形で、「情報」の伝達が行われていることを意味しているが、この事実は西洋科学のパラダイムの中だけでは理解できないことである。その情報は何によって、どのように伝達されるのか。それが分かれば、それこそ「気」そのものであるはずだ。

1.「気」の源流を探る

●中国気功紀行―はじまりは、あの天安門だった

・気功は中国で道士、医家、儒者、武術家などのさまざまな流派が、伝統的に培ってきた「気」を鍛錬する諸技術の総称である。したがってその内容は、例えば導引、座禅、養生など、実に多岐に渡っている。しかし大きく分類すると、「硬気功」と「軟気功」に大別することができる。

・硬気功は主に武術によって「気」を鍛錬し、超人的なパワーを発揮しようというもので、「武術気功」とも呼ばれる。

・主に医療や健康の維持促進のために行う「気」の鍛錬法が「医療気功」とも呼ばれる軟気功である。そして、軟気功はさらに「外気功」と「内気功」に分かれる。

・外気功による治療の方法には、気功師が患者の体に触れてマッサージのように行うケース、指先を患者に当て「気」を送り込むケース、患者から少し離れて直接体には触れないで「気」を照射するケース等など、様々なものがある。

●内気功―いかに「気」の流れを円滑にするか

・内気功には「按功」、「静功」、「動功」の三種類がある。

・「按功」は、按摩やマッサージによって「気」をコントロールしようとする方法だが、外気功に近い。したがって、内気功の中心は静功と動功になる。

●「気」は物質か、それともエネルギーか

・日本では「気」は人と人の「間」に「気」が感知され、「間」の取り方そのものが「気」を重くしたり、引いたり、許したり、悪くしたりすると考える。

・中国では「気」は物質的なもので、実在する何かだと考えられている。

・日中協力シンポジウム「気と人間科学」では、湯浅泰雄教授は「現代の見方に立っていうと、『気』とはさしあたり、心と身体をひとつに結びつけている生命体に特有なエネルギーである、ということができる」と述べている。

●もともと中国では、「気」はエネルギーと考えられていた

・古代中国では「真気」あるいは「動気」といわれ、人体の生命活動を推進させる動力とみなされていた。つまり、生命エネルギーである。

・中医学では死という現象を「気の離散」という。

・『中医学の血の考え方には独特のものがあり、血はつねに「気」と共にあって、「気」によってコントロールされている。つまり、「気は血の統帥」ということになる。

その反面、私がいうところの抽象的な情報である「気」は、それだけでは活動することができない。「気」の作用がじゅうぶんに発揮されるためには、血による栄養補給が不可欠なのである。すなわち、「血は気の母となる」わけである。

このように「気」の共同作業にアンバランスが生じて「血気不和」になってしまえば、たちまち健康を害し、病気になってしまう、と中医学では考えられている。』

●「気」という「情報」が、経絡をめぐり、経穴(ツボ)に作用する

・私たちの体内では生体を維持するためにさまざまな「情報」が生き交っている。血液中の二酸化炭素濃度が上昇すれば、呼吸中枢に喚起を促す情報が届き、強制呼吸をするように命令が下がる。その結果、呼吸筋が動いてあくびとなる。こうした生体維持システムは、ひとつの「情報」が体全体へ広がってさまざまな臓器に特有な働きを促すという「気」の概念に近い。つまり、二酸化炭素濃度の上昇という情報は、「気のめぐりが悪い」ということで、あくびなどの強制呼吸をすることによってあらたな情報を取り入れ、「気のめぐりをよくする」ことができると考えられる。

・「不能過勉強」とは、頑張り過ぎてはだめという意味で、気功は姿勢も呼吸も、そして「意念」の活動も自然の状態で行うのが大前提であり、自分にとって気持ちがよくないのに、それを無視してまでやってはいけない。

●「気」の解明に向けて、さらなる“知の旅”へ

・気功の理解は統合的な知識を持ったうえで気功師の動作をまねることからはじめなければならないということ。さらに、心理、呼吸、姿勢、意識、運動が一体となって気功が行われなければならず、これらのどれか一つが欠けても気功の真の理解にならない。

“氣”とは何だろう6(エントロピー編)

感想

まず考慮すべきは、日本人が考える「気」と中国人が考える「気」は同じではないというところです。日本人の「気」は精神的・情緒的なところも含めた心の面を重視しています。一方、中国人は一つのことに集中できる気持ちをつくることとされています。つまり、日本人と中国人では「気」に対する認識が大きく異なるため、同じ視点で考えることはできません。

「気」とは何か?と問えば、中国では、気というものは生命の根源物質であり、細胞の隅々まで行き渡って、身体の中で循環しているものという考えです。帯津先生もこれが全て、これ以上でもこれ以下でもなく、中国において「気」はシンプルで明確なものであるとのお話をされています。

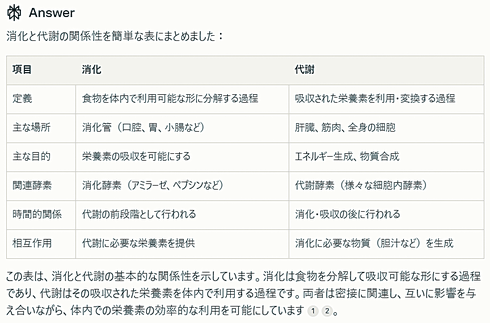

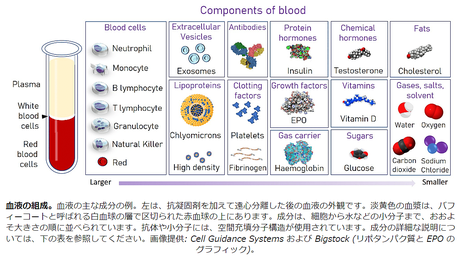

また、「気」は「気血」と呼ばれることも多く、気と血は相互に依存しているものとされています。以下の図のように、血は気に栄養を与え、気は血を推動します。推動とは「推し動かす」ことです。

東洋医学においても、「血」は「血液」を指しています。血液は血球と血漿に分かれますが、科学が解明した血漿内の成分は非常に多岐に渡っています。「気は血を推動する」、具体的に何を推動しているのか、西洋医学に基づいて洗い出してみました。

血漿に含まれる主な生理活性物質について以下にまとめます。

1.タンパク質

血漿タンパク質は血漿の重要な構成要素で、様々な機能を果たします。

・アルブミン

- 血漿タンパク質の約60%を占める

- 浸透圧の維持に重要

- ホルモンや薬物などの運搬に関与

・グロブリン

- 抗体として機能し、免疫系で重要な役割を果たす

- 鉄、銅、脂質などの運搬にも関与

・フィブリノゲン

- 血液凝固に不可欠なタンパク質

- 出血時に活性化されてフィブリンとなり、血栓を形成

・その他のタンパク質

- プロトロンビン:血液凝固因子の一つ

- トランスフェリン:鉄の運搬に関与

- リポタンパク質:コレステロールなどの脂質の運搬に関与

2.成長因子

血漿には様々な成長因子が含まれており、組織の修復や再生に重要な役割を果たします。

- 上皮成長因子(EGF)

- 血小板由来成長因子(PDGF)

- 線維芽細胞成長因子(FGF)

- 血管内皮成長因子(VEGF)

- インスリン様成長因子(IGF)

3.電解質

血漿中の電解質は体液のバランスや神経・筋肉の機能に重要です。

- ナトリウム

- カリウム

- カルシウム

- マグネシウム

- 塩化物

- 重炭酸塩

4.ホルモン

血漿は様々なホルモンの運搬経路となっています。

- 甲状腺ホルモン

- 副腎皮質ホルモン

- 性ホルモン

- バソプレシン

5.その他の生理活性物質

- 補体:免疫系で重要な役割を果たすタンパク質群

- サイトカイン:免疫反応や炎症反応を調節する

- ケモカイン:白血球の遊走を制御する

- 抗酸化酵素:スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)など

これらの生理活性物質は、血漿の主要な機能である物質輸送、免疫防御、血液凝固、pH調整などに重要な役割を果たしています。血漿の組成は、健康状態や疾患によって変化する可能性があり、その分析は診断や治療に有用な情報を提供します。

画像出展:「血液には何が含まれており、どこで作られるのでしょうか?」

こちらの図は上記の内容を表したものではありません。血漿の中には様々な生理活性物質が含まれているというイメージを持って頂きたいと思い貼りました。

血漿にはタンパク質、成長因子、電解質、ホルモン、その他の生理活性物質など、多種多彩、極めて大切な物質が血漿(血液)には含まれており、「気血」は生命にとって必須のものであるということが理解できます。

中国の「気というものは生命の根源物質であり、細胞の隅々まで行き渡って、身体の中で循環しているもの」という考えにも合致しています。

「何を」推動しているのかはだいぶ分かってきたので、次に、「どうやって」推動しているのかを調べてみました。

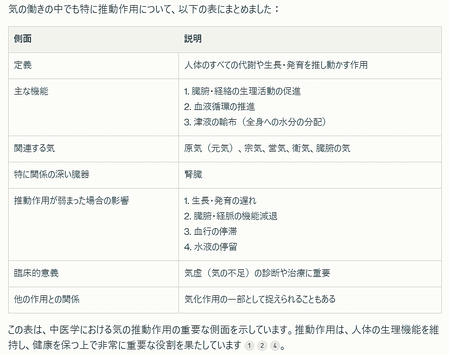

主な機能は、①「臓腑・経絡の生理活動の促進」、②「血液循環の推進」、③「津液の輪布(全身の水分の分配)」となっています。先に調べた血漿内の物質(生理活性物質)の働きに照らし合わせれば、これらの3つの働きに関わっていると考えて問題ないと思います。

この中で特に注目したいのは、関係の深い臓器として“腎臓”が書かれていることです。そこで、気の推動作用と腎臓の関係を調べた結果が以下の表です。ここでは“腎臓”ではなく“腎”となっていますが、こちらの表の方が正しいように思います。なお、「腎臓と腎の違い」についても調べました)。

続いて、気の推動作用を妨げる主な要因は何かということを調べてみました。以下がその回答ですが、その答えはストレスでした。

帯津先生は、「気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力ではないか」とのお考えをもっておられます。槌田先生はエントロピーを分かりやすい言葉に置き換えると、「汚れの量」と説明されています。

かなり強引な解釈なのですが、「エントロピー≒汚れの量」とは、「過度なあるいは長く続くストレス」に起因していると考えると、「気とはストレスを軽減する能力を有するもの」と理解することも不自然ではないと思います。

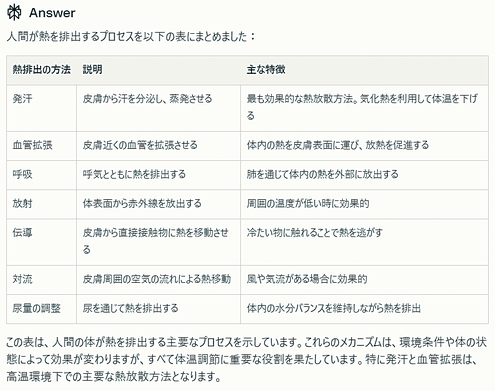

そこでAI(Perplexity Pro)に2つの質問をしました。1つは「自律神経系のバランスを整える主な有効なものを教えてください」、もう一つは「長く続く心身の過度なストレス状態をリセットする有効な生理活性物質は何ですか」という質問です。

画像出展:「AI(Perplexity Pro)で作成」

質問:「自律神経系のバランスを整える主な有効なものを教えてください」

回答:ほとんどは栄養素と生活習慣ですが、発酵食品をみると、腸内環境について触れています。

画像出展:「AI(Perplexity Pro)で作成」

質問:「長く続く心身の過度なストレス状態をリセットする有効な生理活性物質は何ですか」

回答:有名な物質はセロトニンとオキシトシンですが、他にGABAとL-テアニンの組み合わせで睡眠の質を改善できそうです。

上記の2つの表を見ると、「気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力ではないか」という帯津先生のお考えを理解するキーワードは、①ストレス、②自律神経、③生理活性物質、ではないかと思います。

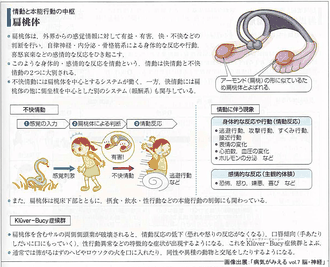

画像出展:「ストレスについて」

こちらはストレスに対して中枢神経と末梢神経(自律神経)の働きを示したものですが、複数の生理活性物質も出ており、確かに①ストレス、②自律神経、③生理活性物質、はキーワードといえると思います。

帯津先生のお話の中で、もう一つ強く印象に残ったことは以下のお話です。

『気という言葉を使わないで説明するとすれば、何か身体の中の潜在能力を掘り起こすような方法論が、気功なんじゃないかと。しかし、そうすると身体の中の潜在能力というのはどこにあるんだろうということになる。そして、やっぱり私はもともと外科医ですから、身体の中のすき間なんていうのを思いつきました。臓器と臓器のあいだ、どうもあそこにいろんな物理事情があって、一つの場をつくっているんじゃないか。そういう人体の中の場を「生命場」と呼んでもいいのじゃないか。その場のポテンシャルというか、エネルギーのようなものが、きっと自然治癒力と関係しているんじゃないか、そう思ったんですね。』

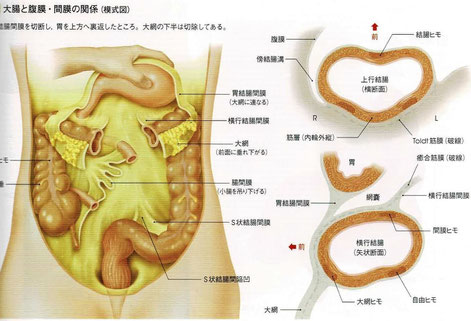

以下は既出の図ですが、肉眼で認識できるものとして、臓器と臓器の間にはファシア[膜]があります。そしてファシアは動脈、静脈、神経、リンパ管を覆っていますので、臓器と臓器の間には血管、神経、リンパ管を通じて様々な生理活性物質が存在していることになります。

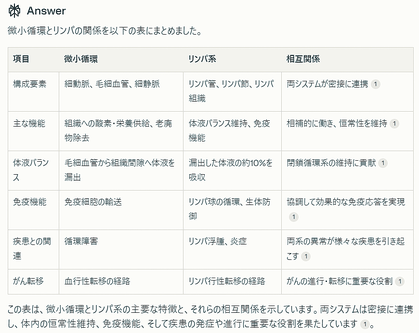

様々な生理活性物質とは何か? どうすればそれらを活性化できるのか? AIに表にまとめてもらいました。

この表に先頭に出てきたのが“活性酸素”でした。活性酸素には以下の4種類があります。当然ではありますが、分子“0(酸素)”を含んでいます。なお、活性酸素はミトコンドリア内の電子伝達系で、酸素を消費する過程で発生するものです。

「“酸素”?ということは“気”に何か通じるのでは?」と思ってしまいました。そこで、またまたAIに活性酸素の生理活性物質としての働きについて質問することにしました。

1.活性酸素の二面性

活性酸素は、一般的に有害なものとして認識されがちですが、実際には生体内で重要な生理的役割を果たしています。

2.細胞内シグナル伝達への関与

1)レドックスシグナリング

- 活性酸素は、細胞内のタンパク質の特定のアミノ酸残基(主にシステイン)を酸化することで、タンパク質の機能を変化させます。 これにより、細胞内の情報伝達経路が活性化されます。

2)転写因子の活性化

- 活性酸素は、NF-κBやAP-1などの転写因子を活性化します。これらの転写因子は、炎症反応や細胞生存に関連する遺伝子の発現を制御します。

3.免疫系での役割

1)病原体の排除

- 白血球(特に好中球やマクロファージ)は、活性酸素を産生して病原体を攻撃します。この過程は「酸化バースト」と呼ばれ、感染防御に重要です。

2)炎症反応の調節

- 適度な量の活性酸素は、炎症性サイトカインの産生を促進し、適切な免疫応答を誘導します。

4.細胞の分化と増殖

- 活性酸素は、細胞の分化や増殖を制御する因子として機能します。特に幹細胞の分化過程において、活性酸素レベルの変動が重要な役割を果たします。

5.血管新生の促進

- 低酸素状態では、活性酸素の産生が増加し、血管内皮増殖因子(VEGF)の発現を促進します。これにより、新しい血管の形成(血管新生)が促進されます。

6.ストレス応答の誘導

- 活性酸素は、細胞にストレスを与える因子として認識され、ストレス応答遺伝子の発現を誘導します。これにより、細胞は環境の変化に適応するための機構を活性化します。

7.注意点

活性酸素の生理的役割は重要ですが、過剰な産生は細胞傷害を引き起こす可能性があります。そのため、生体内では活性酸素の産生と消去のバランスが厳密に制御されています。

以上のように、活性酸素は生体内で複雑かつ重要な生理活性物質として機能しており、適切な量と場所での産生が健康維持に不可欠です。

まとめ

帯津先生の「気とは余分のエントロピー(“汚れの量”)を上手に捨てる能力ではないか」、「臓器と臓器の間に“生命場”というエネルギーのようなものがあり、自然治癒力と関係しているのではないか」という二つのお話を中心に振り返ると、①ストレス、②自律神経、③生理活性物質、④ファシア(膜)に注目すべきではないかと思います。

そして、目には見えない生理活性化物質を促進させる要因において、特に酸素分子“O”(Oxygen)を含み、酸化ストレスという功罪を併せ持つ、⑤活性酸素と抗酸化、にも注目したいと思います。

生物と無生物の違いは何かと考えると、例えば自動車を動かすにはガソリンや電気が必要ですが、走行距離に比例して自動車は劣化していく一方です。それに比べ、生物は食べたものから栄養素を吸収し体を作ります。そして、不用になった物質は体外に捨てられます(左のスクリーンショットで、緑色は“餌”、オレンジ色は“ネズミ”です。粒々になっているのは分解すると分子レベルに分解されるためという意味だと思います)。これは自動車でいえば、ガソリンという燃料から自動車部品のハンドルやシートなどが作られるということです。しかしながら、そのようなことはありません。

また、動画の後半には「生命には、物質の下る坂を登ろうとする努力がある」というお話があるのですが、これは帯津先生の「気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力」言い換えれば「生命を維持しようとする能力」に通じるもののように思いました。

“氣”とは何だろう5(エントロピー編)

エントロピーという言葉は帯津先生の『ホリスティック医学入門』という本で知りました。その時に思ったことは、ブラウン管のテレビでした。なお、これは2020年6月のブログ“ガンとホリスティック医学3”から持ってきました。

画像出展:「テレビログ」

例えばテレビ内に埃が溜まり(エントロピーが増大)、バンバン叩くという行為(刺激)により埃が下に落ちて(エントロピーが減少)映った(治った)ということかなと勝手に解釈しました。

これは鍼の刺激により、体内に増大したストレス(エントロピー?)を減少させ、元気を取り戻したというメカニズムに似ていないだろうかと思いました。

槌田先生はエントロピーを説明する最も相応しい言葉は“汚れの量”であるとお話されています。

テロメラーゼという酵素を発見し、2009年のノーベル生理学・医学賞を受賞されたエリザベス・H・ブラックバーン博士の『テロメア・エフェクト』という本に書かれた運動後の回復のプロセスは、鍼治療による筋・筋膜への微細な損傷に対する、回復プロセスにも通じる部分があると思います。なお、ここでのキーワードは“体の掃除”です。

画像出展:「テロメア・エフェクト」

・運動後に回復反応が起きる。

・オートファジーにより、細胞内の損傷分子は食べられてしまうので炎症を防ぐことができる。

・オートファジーでは対応できない大量の損傷した分子がある場合は、細胞は死滅するが、これはアポトーシスと呼ばれ炎症や残骸を残さない綺麗な死に方である。

・運動は酸化ストレスを減少させている。

・運動後の回復反応により体内では細胞の残骸の掃除が続く。

今回の『気とエントロピー』は帯津良一先生[帯津三敬病院院長]と槌田敦先生[物理学者・環境経済学者]による対談になっています。帯津先生はエントロピーに関しては、槌田先生の著書『エントロピーとエコロジー「生命」と「生き方」を問う科学』が非常に参考となったとのお話をされています。そこで、私も最初に槌田先生のその著書を拝読させて頂くことにしました。

特に印象に残ったことは以下の7つです。

1.エントロピーとはあらゆる現象の基本法則である。

2.生命を論ずるとき、エントロピーの特性を一番よく表しいているのは「汚れ」である。さらに正確にいうと、「汚れの量」であり、エントロピー増大の法則とは、汚れ増大の法則といえる。

3.『生命体は、自己を復元することによって自らを維持している。復元のための活動にとって最も大切なことは、シュレディンガーが指摘したように、生命活動によって生じた余分のエントロピーを生命体外へ捨てることにより、自己のエントロピー水準を復元することである。この「余分の」というところが大切である。』

※ご参考 “エルヴィン・シュレディンガー 生命とは何か 松岡正剛の千夜千冊”

4.『エントロピーを捨てる方法は、二通りしかない。物にエントロピーをくっつけて捨てるか、熱にくっつけて捨てるか、である。つまり、物や熱は、エントロピーという「汚れ」を体外へ捨てる雑巾のようなものなのである。』

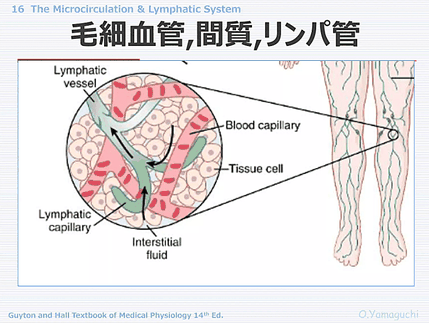

5.『血液の循環、リンパ液の循環、その他の物質代謝など、多数の循環がある。つまり、生命というのは、化学者のいうような機能をもった物質の集まりというよりは、むしろ、多数の循環の調和ある動的な集合なのである。』

6.『生命というのは、外から見れば流れの系、内を見れば多数の循環からなる系というところに特徴がある。この場合、ある循環と別の循環の間で、エントロピーの受け渡しが過不足なく行われているとき、生命は順調に維持されているといえる。つまり、健康状態である。しかし、調和がとれなくなって、エントロピーの受け渡しがうまく進行しなくなると、その波及の結果、いたるところで循環が回転しなくなる。つまり病気の状態である。そして、循環が多数の箇所で止まってしまい、もはや回復しなくなったときが死ということになる。』

7.『積極的・主体的に、循環を維持しようとして働くような系が、「生きている系」なのである。これが生命固有の本質といってよい。』

特に、エントロピーを「汚れの量」であると考えること。そして、生命のキーワードに「循環」があること、この2つを頭に入れて、帯津先生の著書を拝読させて頂くことにしました。

もくじ

ちょっと長い「はじめに」

1章 エントロピーと出会う

①日本の「気」と中国の「气」

■日本人は気が大好き

■エントロピーが気になっていた

■気とエントロピーの関係

■誤解のまま流布したエントロピー

②生命はエントロピーを捨てながら生きている

■高尚な理論だけが一人歩き

■地球も生命もエンジンの法則で動いている

2章 気とエントロピー

①中国医学はエントロピーの医学

■エントロピーは測定できる

■気とは「場」の情報?

■物理の場と生命場は異なる

■静的な秩序か、動的な秩序か

■中国医学の根底にあるもの

②余分のエントロピーを捨てる方法

■気功の意義

■吐く息でエントロピーを捨てる

■食物のエントロピー

■尿療法の意味

■発汗という最大のエントロピー廃棄能力を持つ人間

3章 健康とは、病気とは、自然治癒力とは

①環境も人体も物質循環が大切

■ベルタランフィの問題定義

■循環で復元し、また同じことをする

■環境破壊とは何か、病気とは何か

■廃棄物は他者の有用資源

②健康回復の条件

■自然治癒力―誰が命令しているのか

■生命力とは、元へ戻す修繕力

■細胞にも意思がある?

4章 がん治療と気力

①がん患者にとって最高の良薬とは

■気力が生命を左右する

■信頼すれば効き目もアップ

■気持ちのいいことを探す

■わずかな希望が心の平安をもたらす

■心がすべてを決める

②どんな治療を選ぶかは、どう生きるかということ

■治療法は患者が決める

■医者の指示は絶対か

■手術は過渡期の医学かもしれない

■ターミナル・ケアは西洋医学の発想

■現代人の健康至上主義

5章 人間を丸ごと見るということ

①人間全体とは何だろう

■ホリスティック医学は場の医学

■総体としてまとまる

■環境問題とホリスティック医療

■極端な食餌法はマイナス

②治療法の選び方

■固定観念を捨てよ

■ピタリと合えばグングンよくなる

■患者の死を枕元で見送る

■医者と患者ではなく、闘う仲間

6章 研究者の条件

①現役でいられる限界とは

■医者に必要な資質

■理系から文系へ

■長生きしなければならない時代

■「現場」を離れないことが大事

②真の学問を復活すべき

■学者の衰退

■学問の価値は仲間の数で決まる?

■学問の基本に戻るできとき

ちょっと長い「おわりに」

1章 エントロピーと出会う

①日本の「気」と中国の「气」

■日本人は気が大好き

・日本人は心の作用にも「気」を使う。これは心の問題を日本語では気の問題のように捉えることが少なくない。一方、中国では日本とは異なり心の問題で「气」を使うことは少なく、基本は、息に関係する言葉として使われている。

・日本語の「気」と、気功でいわれている「気」のどの辺りが同じで、どの辺りが違うのかを明確にしたい。

・気功の「功」は「習練あるいは習練の成果」という意味である。気功はもともと導引といって身体を揺り動かしたり、呼吸をしたりなどの、さまざまな養生法の総称である。

・1950年代には、養生法は約2400種あり、それを「気功」という言葉に統一した。その定義は「正気を養うことを主たる目的とする自己鍛錬法を気功と呼ぶ」となっている。

・『中国では、正気、気というものは生命の根源物質である、細胞の隅々まで行き渡って、身体の中で循環しているものという考えがありますから、それ以上あれこれと説明することはしません。自明の理なんです。』

・日本の気、例えば「病は気から」の気は気持ちのことである。つまり、日本の気は精神的・情緒的なところも含めた心の面を重視している。

・中国の気功では、心を調えるというのは気持ちや感情を調えるということではなく、一つのことに集中できる気持ちをつくることである。雑念を払って本当に集中できる気持ちをつくるということである。そのため、中国人が考える心と日本人が考える心とは違う。

・『中国の古典医書に「黄帝内経」という本がある。この三章(二)節「七情傷気」の中に「百病生於気也」という文章がある。これを日本語に直訳すると、「多くの病は気から生ずる」ということになる。しかし、ここでいう「気」は、日本語でいう病人個人の「気持ち」ではなく、宇宙や生命の根源要素を意味していると考えられる。

ただし、七情(喜・怒・憂・思・悲・恐・驚)が気を傷めるとあるから、日本語でいう気は中国語では「情」にあたり、情が気を傷めるから、結果的に病気になるということではないだろうか。』

■エントロピーが気になっていた

・『気というもの中国では、既成の事実というか、その存在を誰も不思議に思わないんですね。気というのは生命の根源物質である。宇宙にも人体にもあまねく存在している。したがってそれ以上何かしようとしないわけですよ。そういうふうに決めているんです。ところが日本の場合は、中国医学を説明するのに、気の問題になると、どうもそこで立ち往生してしまいました。何とかうまく説明する方法がないものかと、中国の本などをいろいろ読んでみましたけれど、「気は生命の根源物質である」「気功はその正気を養う」というところから一歩も出ていませんでした。びっくりするほど分厚い専門書にも、それ以上突っ込んだ説明はありませんでした。

ですから、私が、がん治療に中国医学を取り入れたとき、大方の西洋医学の先生たちは、中国医学は経験的な医学で、何の理論もないし、統計処理もできないものだと言っていました。しかし、私は違うと、そうじゃないと。科学が支えていなくても、やっぱり伝統がありますし、西洋医学とは違う立場から病というものをとらえているんだと思っていたものですから、そこを何とか西洋医学の仲間に説明しようと思っていろいろ苦労したんですよ。気というものが、何か物事に秩序を与える作用は間違いなくあると。そういう原理なのか情報なのか物質なのかは分かりません。でも何かあるはずだと。

そういうことをずっと考えていたものですから、あるときすっとエントロピー増大の法則というものに関係しているのではないかと思いついたんです。それからエントロピーに関する本を読み始めたんですが、このエントロピーがまた難しくて分からないんです。』

■誤解のまま流布したエントロピー

・有名なエントロピー増大の法則というのは、物体が活動したり変化したりすると、必ずエントロピー(汚れの量)が増えるという法則である。

②生命はエントロピーを捨てながら生きている

■高尚な理論だけが一人歩き

・生き物がなぜ簡単に死なないのかを分かるように説明したのがシュレディンガーであり、人間が死なないのはエントロピーを捨てるからだと説明した。

・動物は、食物を食べ、水を飲み、空気を吸っている。これらの物質は体内に入る。しかし、排泄し、排気し、放熱しているのでエントロピーを体外に捨てることができる。

・気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力ではないか。

2章 気とエントロピー

①中国医学はエントロピーの医学

■気とは「場」の情報?

・「場」とは清水博先生が提唱されているものである(参考:“NPO法人 場の研究所”)。

・『気という言葉を使わないで説明するとすれば、何か身体の中の潜在能力を掘り起こすような方法論が、気功なんじゃないかと。しかし、そうすると身体の中の潜在能力というのはどこにあるんだろうということになる。そして、やっぱり私はもともと外科医ですから、身体の中のすき間なんていうのを思いつきました。臓器と臓器のあいだ、どうもあそこにいろんな物理事情があって、一つの場をつくっているんじゃないか。そういう人体の中の場を「生命場」と呼んでもいいのじゃないか。その場のポテンシャルというか、エネルギーのようなものが、きっと自然治癒力と関係しているんじゃないか、そう思ったんですね。』(帯津先生の指摘される「身体の中のすき間」にはファシア[膜]があります。そしてファシアはライフラインともいえる動脈、静脈、神経、リンパを覆っています。帯津先生の指摘される「生命場」にもファシアは何かしらの関りを持っているのではないかと想像します)

・『身体のポテンシャルを上げる方法論が気功なんじゃないかと思って、いろいろ考えてきました。そうすると、気はまだはっきりとは分かりませんが、その場をつくっている物理量でもいいし、清水先生が言われるように何か場の情報みたいなものでもいいかなというふうに今は思っています。』

・『生命活動を含めたすべての活動では、活動の潜在能力を取り入れて、それを用いて活動すると、その潜在能力が減って、エントロピーになるとして説明できます。つまり、「気」と活動の潜在能力(=ポテンシャル)は、同じものということになります。分かりやすく言えば、「気」とは、パワーになる可能性のあるもの(=ポテンシャル)ということではないでしょうか。』

■静的な秩序か、動的な秩序か

・『この(各器官)配置図の中で、あちらの臓器からこちらの臓器へものが流れる、たとえば血液が流れたり、リンパ液が流れたり、その他いろんなかたちで、さまざまな物質が流れ、その流れが過不足なく循環している。それが滞りなく行われる。そういうのが健康な状態だと思うんです。循環が滞って一方から流れ出たものが、もう一方のところでどんどん溜まって肥大化してしまったら、その臓器はダメになってしまう。それが病的な状態です。だから、こういうふうに体内のすべての循環がスムーズに流れている状態を「気の巡りがいい」と言うのではないかと思うのです。これを気と表現しているのではないかと。少なくとも、科学的に言うなら、そこまでは間違っていないと思います。』

■中国医学の根底にあるもの

・中国医学では循環の問題を重視している。気滞、血瘀など。血を生き生きさせて循環をよくする。そういうものが、すべて中国医学の治療の中にある。しかも、中国医学ではエントロピーを捨てるための排泄を重視している。

・中国医学の考え方はすべてエントロピーで説明できる。

②余分のエントロピーを捨てる方法

■吐く息でエントロピーを捨てる

・東洋医学の呼吸法の場合は、吐く時つまりエントロピーを捨てるときに意識をしっかり持つ。

・呼気のときに副交感神経が優位になる。

■食物のエントロピー

・エントロピーで一番大きな値となって出てくるのは廃熱、熱のエントロピーだが、食べ物には左右されない。量については小食であれば消化する作業が少ないので、発生するエントロピーは小さいが、エントロピーをたくさん捨てることはできない。つまり、食物については大きな影響をうけない。

・エントロピーを捨てる方法は汗、皮膚、呼気など排熱を利用するのが多い。一方、尿からの排熱は少ない。

・人間や動物が食べたり飲んだりするのは、エントロピーを捨てるためである。生命活動すれば、必ずエントロピーが生ずる。このためこれを捨てなければならない。しかし、エントロピーだけを分離して捨てることはできない。

■発汗という最大のエントロピー廃棄能力を持つ人間

・動物の中で馬と人間は汗をかくので、熱エントロピーを上手に捨てることができる。長時間の労働ができるのはそのためである。

3章 健康とは、病気とは、自然治癒力とは

②健康回復の条件

■自然治癒力―誰が命令しているのか

・『自然治癒力といっても、それがあることはあると思うんですけれど、本体はまだ西洋医学も東洋医学もつかんでいません。内分泌とも循環とも神経の伝達とも免疫とも違う何かがあるんじゃないかと私たちは考えてるわけです。

これは一般の素人の方でも、自然治癒力というものがあると考えています。現に傷が自然に治る。私もそうですが、西洋医学の先生方というのは、創傷治癒といって、傷が治る時のメカニズムはちゃんと習うわけですね。素晴らしく治ってくると。これには循環も関係しているだろうし、神経もホルモンも免疫もみんな働いている。その総司令部みたいなものがきっとあるだろうと考えているわけです。

ところが、これは誰が指図しているのか問うと、今のところ誰にも分からない。誰が命令してやっているのかを誰も教えてくれないわけですよ。これは西洋医学でも一切解明されていません。ところが西洋医学の先生方に、自然治癒力というものの存在を信じますかと言うと、みんな信じるといいますよね。そこのところが面白いんで、これからの、研究に待たなきゃいけないんでしょうけどね。』

■生命力とは、元へ戻す修繕力

・自然治癒力と生命力は同じ意味だとは思うが、生命力の一つ手前にあるものが自然治癒力という思いもある。

・生命力は自然治癒力より広い概念で、生命の本質に沿ったものではないか。

・生命の原点は、生きようとする力、元へ戻そうとする力ではないか。

■細胞にも意思がある?

・『多田先生が自著[「免疫の意味論」]の中で、免疫というものをスーパーシステム、つまり自己組織化していくシステムと言っている。要するに一つの骨髄細胞から出て、いろんな細胞に分かれて、それぞれが役割分担して動く。その時に内外の状況に応じて、役割をひょいと変えたりすることを自分でやっている。これはやっぱり何か指令を出すところがあるはずだと。それは遺伝子かもしれないけど、もっと場の情報のようなものではないかと表現しておられるんですよ。

私もどうもそういう気がします。ですから先の指摘のような、生命場は静的なのか動的なのかと問われると、私も混乱してしまうんですけど、どちらにしても私が今まで言っている場というものの何か働きというものがあるだろうと思うんです。私はエネルギーのようなものがあるんじゃないかと考えています。』

4章 がん治療と気力

①がん患者にとって最高の良薬とは

■気力が生命を左右する

・気力は確かに生命と深くかかわっている。がん患者の最後を数多く見ているので、そういうことは何度も経験している。気力をぱっとなくしたとたん、みるみる衰弱していく。例えばホスピスに移るのを決めたとたん、移る前に息を引き取ってしまうことは少なくない。

■気持ちのいいことを探す

・治療には患者本人のその時の気持ち、希望をなるべく汲み取るという姿勢が非常に重要である。

■心がすべてを決める

・『私なんかも本当に心は大切だし、極端なことを言えば、将来のがん治療の中でいちばんの主力は心だろうと思っているんです。遺伝子レベルまで解明していったとしても心が肝心だと思っているんですね。この心が、もう少し客観的というか、数値化ということができるようになれば、その作用がもっと明確になってくるんじゃないかと考えています。』

5章 人間を丸ごと見るということ

①人間全体とは何だろう

■ホリスティック医学は場の医学

・1番大切で、西洋医学も東洋医学も不十分な領域は心の領域の問題である。

・ホリスティック、人間全体とは何だろうと思っている内に、隙間のことや場の問題を考えるようになった。そして、場は自分自身の中にもあるが、大きな場の中の一部でもあると考えるようになった。

②治療法の選び方

■ピタリと合えばグングンよくなる

・ホリスティックと言っても患者ごとにみんな異なる。

・『いろんな療法もピタッと合うと、これがまたよく効くんですよ。先ほども言いましたが、バケツの中に塩を入れて足を揉む。これでよくなっていく人が現にいるんです。気功をやったり、漢方薬をやったり、点滴もやったりして、いろんなことをやっているんだけど、あんまりよくならないなと思ってるときに、どこかからがバケツに塩を入れて届けてくれた人がいるんですね。その中で足を揉み始めたら、グングンよくなっていく。

六人部屋にいた人ですけど、その人がよくなったのを見て自分たちもやろうというので、バケツを買って来て、塩を分けてもらって他の五人もやり始めた。しかし、他の五人はあんまりよくならない。やっぱりこの人には気持ちも含めて何かがピタッと合ったんですね。こういうことが終始あるから、私は何でもやってみた方がいいと思うんです。費用がかかり過ぎることや、これはちょっと危ないぞというもの以外はね。』

“氣”とは何だろう4(東洋医学概論編)

2冊の本を読み終え、“氣”の理解を深めるためには、あらためて基礎的な勉強をし直す必要があると考え、鍼灸院の本棚から「東洋医学概論」という専門学校の教科書を引っぱり出してきました。当時は国家試験のために勉強していましたが、今回は“氣”という観点から目を通していこうと思います。当時、見過ごした大事なことを発見できるかもしれません。

編者:社団法人 東洋療法学校協会

著者:教科書執筆小委員会

発行(第1版第19刷):2011年3月

出版:医道の日本社

補足)”氣”について

「気」という漢字が、”氣”に代わって使われるようになったのは戦後のGHQによる漢字の改良が行われたときだそうです。

ご参考:“「氣」はなぜ「気」に変わった?そもそも「米」が入っていた意味は?!”

目次

第1章 基礎理論

1.東洋医学の起源と発展

1)東洋医学の特徴

(1)理論と実践

(2)東洋医学を生み出した思想的な特徴

(3)人と自然についての見方

(4)人体を小自然(小宇宙)と見る

2)東洋医学の起源

(1)原始的医術

(2)「気の思想」による生理・病理観

(3)鍼灸、湯液、気功、導引の起源

3)東洋医学の発展

(1)『黄帝内経』の成立

(2)中国医学の系譜について

2.陰陽五行論

1)陰陽学説

(1)気の思想

(2)陰陽概念の発生

(3)陰陽論の特徴

2)陰陽論の医学上の具体的な応用

(1)人体の組織構成

(2)生理機能の陰陽

(3)病理変化の陰陽

(4)診断と治療の陰陽

(5)三陰三陽について

3)五行学説

(1)五行の発想と限界

(2)初期の頃の素朴な五行説

(3)五行と気の思想

(4)五行の相互関係

(5)五行説の効用と限界

(6)五行学説の特徴

4)五行学説の医学への応用

(1)五臓の生理機能を説明する

(2)五臓間の相互関係を説明する

(3)疾病の伝変を説明する

(4)診断と治療に用いる

第2章 東洋医学の人体の考え方

1.気血津液

1)気の生成と種類

2)精と神

(1)精

(2)神(神気)

3)気

(1)原気(元気)

(2)宗気

(3)営気(栄気)

(4)衛気

(5)その他の気の概念

4)血

5)津液

2.五臓六腑(蔵象)

1)臓腑概説

(1)臓腑とは

(2)臓腑間の関係

(3)臓腑の位置

2)五臓

(1)心

(2)肝

(3)小腸

(4)大腸

(5)膀胱

(6)三焦

4)奇恒の腑

(1)骨・髄・脳

(2)脈

(3)女子胞

3.臓腑経絡論

1)経絡概説

(1)経絡説の成立ち

(2)経絡の構成

(3)経絡の機能

(4)十二経脈について

(5)奇経八脈

(6)その他の経絡系

第3章 東洋医学の疾病観

1.病因論

1)概要

2)外因(六淫)

(1)風

(2)寒

(3)暑(熱)

(4)湿

(5)燥

(6)火

(7)六淫以外の外邪

3)内因(七情)

(1)七情

(2)内因と気血

(3)内因と五臓

4)不内外因(飲食労倦)

(1)飲食

(2)労倦

(3)外傷

2.病理と病証

1)八綱病証

(1)病位の違いでとらえる

(2)病情によってとらえる

2)気・血・津液の病理と病証

(1)気の病理と病証

(2)血の病理と病証

(3)津液の病理と病証

3)臓腑病証

(1)五臓の病証

(2)六腑の病証

4)経絡の病証

(1)是動病と所生病

(2)十二経脈の病証

(3)奇経八脈病証

5)六経病証

(1)六経病

(2)三陰三陽病

6)代表的な疾病

第4章 診断論

1.四診

1)診断の一般

(1)診断の目標

(2)診断の心得

(3)診断の種類

2)望診

3)聞診

4)問診

5)切診

(1)脈診

(2)腹診(按腹)

(3)切経

2.証のたて方

1)証について

(1)湯液の証(漢方の証)

(2)鍼灸の証

(3)本証と標証

(4)主証と客証

(5)その他

2)証の決定

(1)証決定の手順

(2)証の総合決定

第5章 治療編

1.総論および原則

1)養生法

2.治療法

1)古代鍼灸法

(1)九鍼

(2)刺法

2)補瀉法

3)その他の選穴法

4)灸法

5)治療原則

(1)治療の前提条件

(2)治療原則

3.他の東洋医学療法

1)手技療法

(1)按摩

(2)導引

2)薬物療法

(1)薬物療法の概況と歴史

(2)薬物療法の考え方

(3)診断と治療原則

(4)薬物

(5)処方

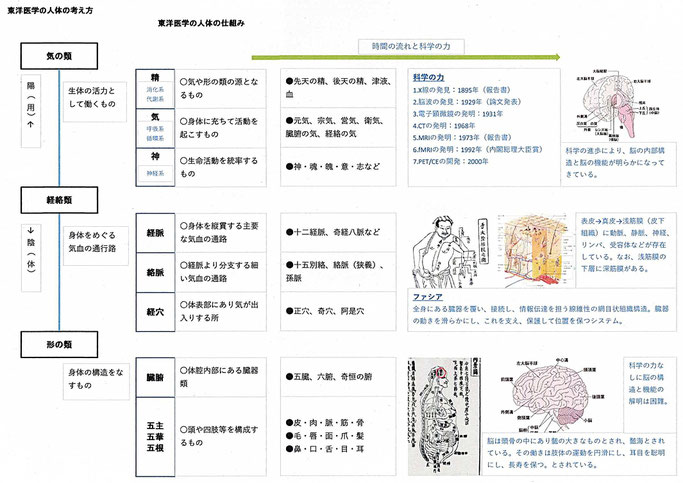

ひと通り目を通して最も気になったことは、第2章の「東洋医学の人体の考え方」です。

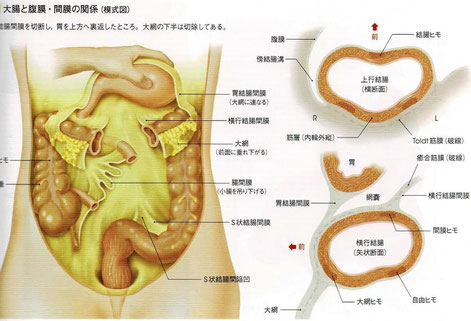

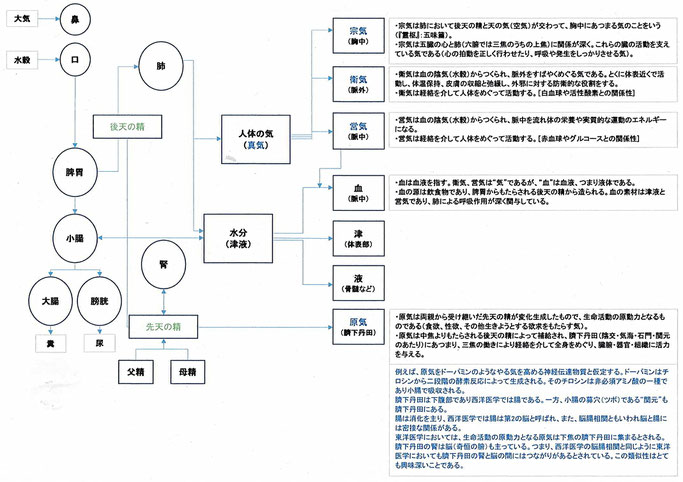

・東洋医学では人体の仕組みは“気の類”と“形の類”と“経絡類”の三つから成り立っていると考えます。

‐気の類:生体の活力として働く。精・気・神があり、三宝と呼ぶ。

‐経絡類:気血の通路のことで、内に臓腑と結びつき、外に頭、体幹、四肢、体表部と連絡している。

‐形の類:身体の構造を形作る。体内の各器官や組織を指す。五臓を中心とした「蔵象」によって相互に関連づけられている。

以下は教科書にあった「東洋医学の人体の仕組み」の図をベースに、一部加筆(青字部分)したものですが、追記した内容はあくまで個人的な考えです。

図の3番目にあった、“形の類”とは五臓六腑を中心とする考えであり、西洋医学では臓器に相当します。例えば、肝と肝臓、腎と腎臓は、それぞれ似て非なるものです。

画像出展:「九州大学附属図書館企画展」

『西洋では身体(ギリシャ語 soma)と魂(ギリシャ語 psyche)はすでに古代から分離したものだった。このことは、一方では体内を観察することへの躊躇を少なくし、医学の発達を可能にしたが、他方、病気はますます純粋に身体的、物質的現象として捉えられるようになった。西洋では今世紀になって、心身医学のような新しい分野が誕生し、この溝を埋める試みがなされるようになっている。』

図の2番目の“経絡類”は、「内に臓腑と結びつき、外に頭、体幹、四肢、体表部と連絡している」。とされています。これに関し、私は「経絡≒ファシア」と考えています。MPS(筋膜性疼痛症候群)の筋膜もファシアです。ファシアの説明は一般社団法人日本整形内科学研究会さまのホームページよりご紹介させて頂きます。

ファシアとは:『全身にある臓器を覆い、接続し、情報伝達を担う線維性の網目状組織構造。臓器の動きを滑らかにし、これを支え、保護して位置を保つシステム。』

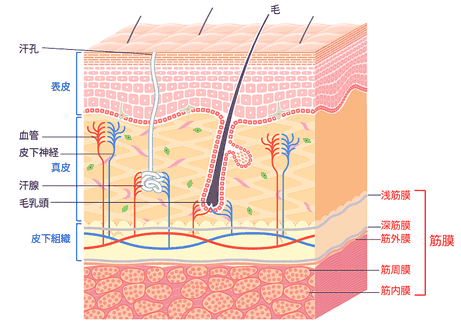

皮下組織の層は浅筋膜に相当します。この層には動脈、静脈、神経、リンパ、受容体など生命のライフラインやセンサーともいえる、神経脈管系が機能しています。ファシアが重要なのは膜という構造的(物理的)な役割に加え、そのファシア内の神経脈管系が相互的に生命維持の役割を担っているためです。

ファシアへの機械的な刺激は、これらの各機能に働きかけ、心身のバランスを整え、酸素や栄養素を提供し、また、からだの掃除をして健康にしてくれるものと考えています。

画像出展:「細胞と組織の地図帳」

真皮の下の皮下組織は浅筋膜と呼ばれており、図中では浅筋膜の中に動脈、静脈、神経、受容体が書かれています。また、この図には書かれていませんが、浅筋膜の下に深筋膜があります。ファシアは広範囲かつ複合的に広がっている結合組織であるといえます。

※リンパ管については下の図をご覧ください。

そして、図の1番目の“気の類”が特に西洋医学と大きく異なる部分であり、まさにこの“気の類”を明らかにすることが、『氣とは何だろう』のヒントになるのではないかと思います。

それは、「生体の活力として働く。精・気・神があり、三宝と呼ぶ」と説明されています。(「東洋医学の人体の仕組み」をベースにした冒頭の図)ここでは“気の類”を広義の“氣”とします。一方、「精・気・神」の中の「気」を狭義の“氣”とさせて頂きます。

そして、広義の気、つまり“気の類”を中心にして検討を進めます。少々強引ですが、「精≒消化系/代謝系」、「気≒呼吸系/循環系」、「神≒神経系」とイメージしたとすると、「精・気・神」は心身のすべてを包含していると考えても良いのではないかと思います。

余談になりますが、「神経系」という用語は江戸時代、『解体新書』を翻訳された杉田玄白が命名したもので、「神気の経脈」であるとされています。このことは、西洋医学が日本に伝来されてきた当時から、脳と神気との関係性が注目されていたということであり、大変興味深いものです。

画像出展:「語源から読み解く自律神経」

現代において精神活動は思考、認知、記憶、創造、感情などを指します。これらの精神活動は新皮質の大脳皮質の働きです。一方、東洋医学の脳は奇恒の腑の一つで、働きは運動を円滑に行い、耳目を聡明にし、長寿を保つとされています。

画像出展:「病気がみえるvol7.脳・神経」

脳(奇恒の腑)の働きを西洋医学の脳の働きに照らし合わせると、「運動を円滑に行う」は一次運動野、前頭眼野、高次運動野が該当します。「耳目を聡明にする」や「長寿を保つ」も大脳皮質が関係しますが、運動には小脳が、生命維持には大脳辺縁系や脳幹も必要です。

画像出展:「病気がみえるvol7.脳・神経」

この図の右側縦列は前頭連合野の機能が正常に働かない場合の状態(障害)です。これをみると五神(神・魂・魄・意・志[思・慮・智])の働きとほとんど合致するように思います。

※「五神」については下の表を参照ください。

これは「東洋医学概論」の内容を元に作った「五神」と「七情」の表です。これらの働きは五臓に割り振られています。

五神の中の神についての説明は、このブログの大元である『東洋医学概論』の記述をそのままご紹介させて頂きます。

『神を分類すれば、神、魂、魄、意、志などが挙げられる(『霊枢』:本神篇)。神は、このなかで最上位にあって、他の神気を支配している。ときにより、魂魄は神の支配を受けずに独自の働きをすることがある。魂・魄は、人体のかげの活動(無意識的、本能的活動)を支配するものである。』

例えば、3000年前のヒトの脳と現代のヒトの脳は、解剖学的・生理学的に劇的な違いはないと思います。つまり、東洋医学の脳(奇恒の腑)と西洋医学の脳に対する理解の違いは、解明された情報の質と量であり、それを可能にしたのが科学とテクノロジーの力だと思います。

東洋医学の脳(奇恒の腑)は骨、髄と共に腎が主っています。腎は先天の精、そして後天の精を受け入れ、発育・成熟および生殖という基本的な生命活動を担っています。そして、腎に納まる精が気に変化すると原気となり、臍下丹田に集まり人体の基礎活力として働きます。以上のことから、腎と脳(奇恒の腑)の関係は非常に重要だと思います。

関元という経穴(ツボ)は、小腸の募穴でおへそより指4本分下とされています。場所は臍下丹田になります。

西洋医学では下腹の臍下丹田は腸がある場所です。そして腸は第二の脳とされ、脳腸相関ともいわれています。東洋医学の腎と西洋医学の腸の違いはありますが、東洋医学の臍下丹田⇔脳(奇恒の腑)と西洋医学の脳腸相関(腸⇔脳)は東西医学の共通性を示すものと思います。

画像出展:「ブレインフォグの原因「腸内細菌の乱れ」と脳腸相関とは?」

こちらは国立・消化器内視鏡クリニックさまから拝借しました。

『脳腸相関とは、脳とおなか(腸)で両方向におこなう情報伝達のやり取りと相互に影響を及ぼしあう関係のことです。』

科学(テクノロジー)の力が及ばなかった東洋医学の時代においては、五神(神・魂・魄・意・志[思・慮・智])や五情(喜・怒・憂・思・恐に悲と驚を加えたものは七情という)を、脳(奇恒の腑)に関連付けて考えることは難しかったと思います。そのため、重要とされた五つの臓腑(“形の類”)に割り振ったということだったのではないかと想像します。

五神と七情は、現代では大脳新皮質と間脳(特に視床下部)そして大脳辺縁系による中枢神経の働きと考えられます。運動や感覚は中枢神経系と体性神経系(末梢神経系)でつながっており、内臓の働きは中枢神経系と自律神経系(末梢神経系)でつながっています。さらに視床下部は自律神経系に加え、内分泌系や飲水・摂食・性行動などの本能行動をコントロールしており、極めて重要な役割を担っています。

画像出展:「人体の正常構造と機能」

大脳新皮質は判断、思考、計画、創造、注意、抑制など理性と社会性といえます。多くは神気(五神)に関係していると思います。一方、本能的、情動的なものは大脳辺縁系が担っていますが、特に大脳辺縁系の扁桃体につながる視床下部は内臓に関わる自律神経系や内分泌系を制御しています。また、運動器は中枢神経と末梢神経である体性神経系を介して脳と体躯・四肢をつなげています。

画像出展:「理性は本能に負けやすい!?脳の中には3つの機能があり、バランスが崩れると依存症になる?」

このサイトの他のスライドに『3つのバランスが崩れると依存症になる』という説明があります。これは東洋医学の“内因”(主に七情と呼ばれる7つの感情の過剰や不足によって引き起こされる病気の原因)に通じるものです。

画像出展:「漢方によるストレス・ケアのすすめ」

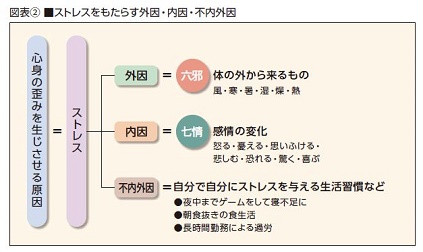

こちらは東洋医学の病気に対する分類です。内因は七情が関係するとされています。他に外因と不内外因があります。

画像出展:「病気がみえるvol7.脳・神経」

外側の大脳皮質は新しい脳ですが、内部の大脳辺縁系は古い脳です。脳波、CT、fMRI、PETなどの科学の力なしに解明は不可能です。有名な海馬は記憶に関係しています。一方、情動と本能行動の中枢とされ、主に「七情」に関わっているのが扁桃体です。

以下の2つの動画はストレスを軽減する方法を紹介しています。ポイントは大脳辺縁系の中の扁桃体と呼吸(酸素)です。“氣”には様々な解釈があります。その中には大気も含まれます。この動画を拝見すると、呼吸を重視する考え方は東洋医学も西洋医学も同じように思います。

「4ステップで扁桃体の過剰反応を落ち着かせる「心の持ち方、感情の持ち方について」11分52秒。

こちらは「Dr.ヤママンのYouTube Channel」さまからの拝借です。

「脳の扁桃体からの怒りを前頭前野がコントロールします!!」5分41秒。こちらは「精神科医マコマコちゃんねる」さまからの拝借です。

画像出展:「臍下丹田呼吸法」

「呼吸を重視する考え方は東洋医学も西洋医学も同じように思います」とお伝えしましたが、「西洋医学でも、最近では“木”ではなく“森”、つまり身体全体から病状や健康を診るということも出てきているな」と思って調べてみました。

画像出展:「AI(Perplexity Pro)作成」

今では「総合診療」や「プライマリーケア」といった組織もでてきていますが、調べたところ、総合診療の先生の中には鍼治療を取り入れている先生もおいでのようです。

くり返しになりますが、“氣”とは“気の類”、つまり、「精・気・神」の三宝と定義したいと思います。「気を補う」とは「精」なのか「気」なのか「神」なのか、それともすべてなのか、鍼灸師は「精・気・神」を頭に入れておくべきではないかと思います。

「気・血・津液を調える」というのは経絡治療の基本ですが、これは手法でありその対象は三宝(精・気・神)ではないかと思います。

以前、「自然治癒とは何か」ということを検討し、『ストレス適応と栄養代謝』と定義してみたのですが、個人的には、鍼灸(経絡治療)とは三宝に対する施術を適切に行い、『ストレス適応と栄養代謝』を高めるということだと思います。(“栄養代謝”という言葉は、本来は“消化・代謝”の方が適切ですね)

画像出展:「寒い時期の健康管理(市報のだ11月15日号掲載)」

『暑さや寒さなどの外部環境、心理的なストレス、ウィルスや細菌など私たちの生命維持に対する外乱となる刺激が生体に加わると、自律神経系(交感神経・副交感神経)・内分泌系(ホルモン分泌)・免疫系の3つが働いて、身体の機能を平常に保たれます。』

「ホメオスタシス~私たちを守り続けるシステム~」6分14秒

こちらは「ネコかん 【ネコヲの解剖生理学】」さまからの拝借です。

“ストレス適応”はホメオスタシス(恒常性)に置き換えても良いのではないかと思います。

次に気・血・津液と三宝(精・気・神)との関係性を考えたいと思います。ここで出てくる気は狭義の気です。(「東洋医学概論」の図を基に作っています)

狭義の気は、機能別に複数存在しており(図内には真気を含め5つ)、それぞれの気の働きを理解する必要があります。この中で特に注目すべきは臍下丹田の原気だと思います。そして、三宝(「精・気・神」)にも目を向けたいと思います。さらに、西洋医学的な観点からの脳腸相関と臓器間のメッセージ物質のやり取りという考えにも注目したいと思います。

※メッセージ物質

NHKスペシャル「人体 神秘の巨大ネットワーク」シリーズでは、「臓器や細胞からのメッセージを伝える物質」を総称して「メッセージ物質」と呼んでいます。これは細胞間情報伝達物質であり以下のようなものとされています。

1.ホルモンやサイトカインを含む、体内で情報を伝達する物質の総称

2.血液や神経を通じて全身を巡る

3.数百種類にも及ぶとされる

脳・脊髄(中枢神経)と臓器をつなげているものに自律神経系がありますが、それに加えて脳や各臓器に様々なメッセージ物質を送って、臓器同士が会話しているとすれば、「神気は五臓に納まる」という東洋医学の発想に近いもののように思います。

まとめ

今回、勉強し直したのは「氣」とは何かを知りたいと思ったからです。そのヒントになるのではと思ったことは、「脳」の働きに関する東洋医学と西洋医学の違いです。東洋医学における「脳」は“五臓”でもなく“六腑”でもなく、”その他の腑”に含まれる“奇恒の腑”で、重要なものと考えられていたとは思えません。奇恒の腑は「脳」の他に「骨」と「髄」があり、いずれも“五臓”の一つである“腎”が主っています。そして「脳」は「髄」の大きなものとされていますが、これは「髄」が「骨」の中にあるものというのが理由です。確かに脳は頭骨の中にあるので髄であるといえます。言い方は良くないのですが、「脳(奇恒の腑)は腎ファミリーの一つ」という位置付けです。

この奇恒の腑である脳について、教科書では次のように説明されています。『脳は、頭骨の中にあり、髄の大きなもので、下は脊髄に連なる。脳は、肢体の運動を円滑にし、耳目を聡明にし、長寿を保つ。脳が充実していると、耐久力ばかりでなく、すべてにわたって一般の基準を超える。不足すると、目が回る、耳鳴り、めまい、すねがだるい、身体中だるくて寝ていると落ち着くなどの症状を呈する。』

ここで説明されている内容は、一つは運動と感覚に関わるものであり、西洋医学の中枢神経、遠心性神経(運動神経)、求心性神経(感覚神経)に相当すると思います。

もう一つは『耳目を聡明にし、長寿を保つ』というものですが、脳(奇恒の腑)の働きとしては細かく示されてはいません。西洋医学における理性などを司る大脳皮質や、本能や情動を司る大脳辺縁系が担っている役割、さらには内臓に働きかける末梢性の自律神経系や内分泌系の働きは、五臓に割り当てられた五神(神・魂・魄・意・志)や七情(怒・喜・思・憂・恐・悲・驚)によって説明されています。

一方、先にご紹介させて頂いたメッセージ物質の存在を考えるならば、脳と臓器、臓器と臓器でもコミュニケーションが発生しており、東洋医学の五臓・五神・七情などの考え方に通じる部分があるように思います。つまり、脳は絶対的な統括者・権威者というより、各臓器、器官、組織などの”つぶやき”に耳を傾けながら、全体をまとめるリーダーという存在ではないかと思います。

最後に、今回のブログでは以下の3点を最も重視したいと思います。

1.施術において、“氣”とは“気の類”、精・気・神の三宝であると考えたい。(現時点では)

2.狭義の気に関しては、先天の精と後天の精から派生する臍下丹田にある“原気”に注目したい。

3.『氣とは何だろう』を考えていくうえで、東洋医学の脳(奇恒の腑)・神気(五神)と西洋医学の脳(大脳・中脳・間脳・脳幹・小脳)に注目したい。

画像出展:「国内外における脳科学研究の現状と問題点について」

ウンザリするような細かい表ですが、ご紹介したのは「脳科学研究はこれから、奥が深いんだなぁ」ということをお伝えしたかったからです。

今後の予定

『氣とは何だろう』というテーマに関して、3冊消化しましたが、今後以下の本を拝読させて頂く予定です。大変なことになっています。ほぼ1年がかりのテーマです。

・気とエントロピー 医者と患者に役立つ医学

・「気」とは何か 人体が発するエネルギー

・「気」は脳の科学

・気功の科学 大脳生理学が解明した「東洋の神秘」

・気をひきだせ、無限の治癒力

・脳のなかの天使

・腸と脳 第二の脳がもたらすパラダイムシフト

・人体 神秘の巨大ネットワーク 臓器たちは語り合う

・「酵素」の謎―なぜ病気を防ぎ、寿命を延ばすのか

・酵素反応のしくみ―現代科学の最大の謎をさぐる

・リンパの科学 第二の体液循環のふしぎ

・中村天風と植芝盛平 気の確立

・気の発見 著者:五木寛之 対話者:望月 勇(気功家)

・なぜ気功は効くのか

・気療の奥儀 手を振るだけであなたも動物を癒せる

・生体の場の特性

・東洋医学気の流れの測定・診断と治療

“氣”とは何だろう3(鍼灸編)

鍼灸編の2冊目はアシル治療室という人気の鍼灸院を開院されている若林理沙先生の著書、『気のはなし 科学と神秘のはざまを解く』です。(新規受付はしていないようです。2025年1月時点)

若林先生は大学では思想宗教を専攻され、古武術を学びブラジリアン柔術にも精通された先生です。本書の“はじめに”には、「これから展開される「気」の世界を俯瞰してみましょう。おそらく、読者の方々は「気」がこれほど広大な領域に広がったもので、こんなにも多種多彩な意味を持っていたのかと驚かれるでしょう」と書かれていますが、まさに「気」の広さと多様さを学ぶことができました。

試しに類語辞典で「気」の類語・同義語を調べてみた所、以下のようなことが書かれていました。

1.その人特有の行動や反応を決定する感情的、知的特質の複合体

・気質、気性、気心など計50個。

2.ある種の傾向または性向

・気持ちなど計9個。

3.ある資質を示唆するもの

・気配など計5個

4.コミュニケーションの意図された意味

・意志、意図など計17個

5.目に見えない不思議なこと

・オーラ、神通力など計10個

全部足すと91個、「“氣”とは何だろう」という疑問の答えは謎のままですが、一歩一歩進めるしかないなと思います。

目次

はじめに

「気」の年表

第1章 気の起源

●気のおおもとの姿

●「気」という字の原型

●モヤモヤッと立ち昇る何か

●「気」に似た考えは世界中にあった

コラム 武術と気

第2章 孔子・老子・荘子の気

●血縁の愛を重視する中国で「仁」を説いた孔子

●『論語』では重視されなかった「気」

●古代、医者の地位はひどく低かった

●老子の思想のキーワード「道」

●老子の「気」は陰陽を引っ付ける糊!?

●人体に存在する「道」

●「気」の重要性がアップする荘子

コラム 風邪と気

第3章 孟子・道教の気

●孟子のでかくて強い気

●呼吸法から道教へ

●できるだけ長生きする技法

●「万物は気でできている」の始まり

●東洋医学の養生法の原点

●固形の玉になる気

●不死になるには1000呼吸止める!?

●気を練る修養法の落とし穴

コラム 気力・体力=消化力

第4章 易と風水の気

●気を語るのに外せないマジカルな分野

●トカゲを表す「易」の字

●六四卦で世界のすべてを表す

●時計の秒針のように動く気

●風水の特徴、龍脈と龍穴

●都や墓所に適した土地とは

●「水」から「気」へ

●教養としての易と風水

コラム 鬱を東洋医学の気から見ると

第5章 東洋医学の気

●最古の医学書

●気よりも血や水が重視されていた時代

●東洋医学はリアル+ファンタジー

●人体の気、いろいろ

●気・血・水が体内を流れるという身体観

●経絡の考え方の変遷

●経穴は絶対的なものではない

●ちょっとした抵抗を指先で探る

●自然の気、いろいろ

●現代に多いのは内因・不内外因の体調不良

●エネルギー120パーセント!?

●細かすぎる分類は気にしなくていい

●鍼灸や漢方はほぼすべての病気を改善できるのか?

コラム 「気が合う」「気が合わない」「気を合わす」

第6章 科学の気

●現代中国は気をどう説明するのか

●手から出る遠赤外線

●彼にすると情報がのせられる

●何かは伝わっているけれど

●生き物は全員「電気仕かけ」

●皮膚を流れる電気

●電気と言い切れない何か

コラム 臨床と気

第7章 養生と気

●気のオカルティックなイメージはどこからくるか?

●日本の気

●戦国の気

●韓国の気

●養生を気で説明する

●「寝る」と気

●「食う」と気

●「動く」と気

●体質を気で分ける

●人が生まれるときの気

●人が亡くなるときの気

おわりに

第1章 気の起源

「気」に似た考えは世界にあった

●ギリシャ哲学のプネウマ説は空気中のプネウマが呼吸により体内に取り込まれることで生きていられるとされている。

●プネウマは血液とともに体の各部位に供給されるエネルギーだと考えられており、気の考え方によく似ている。

●元々プネウマは「空気」、「呼吸」、「風」の意味で使われていた言葉で、そこに生命を維持する力という考えが導入された。

●プネウマはローマ帝国時代の医学者であり哲学者でもあるガレノスによって継承されて発展した。ガレノスは「三大臓器と脈管の生理学説」を唱え、肝臓から出る静脈は栄養豊富な静脈血、心臓から出る動脈は生命プネウマが豊富な動脈血、脳から出る神経は精神プネウマが豊富な神経液を全身に送っていると考えた。

●プネウマの考え方はアラビアまで伝わり、ルーフ(風という意味)の訳語でユナニ医学に取り込まれ、ユーラシア大陸における主要な医学のほとんどがプネウマ/ルーフの理論が成り立つようになる。そして、これらが西洋医学の源流になっていく。

画像出展:「ガレノスの「人格の気質的四類型」と「プネウマ」(カウンセリングしらいし)」

医学の対象は個物から場へ (帯津良一医学博士)

『ヒポクラテスの考えを継承したのが、ローマ時代の名医ガレノスである。ただし彼は人体を詳細に観察した上で、解剖学と生理学の基礎を築いた。それまでの直観の医学から分析の医学への移行である。ガレノスこそ近代西洋医学の祖とみなされている。それでもガレノスの医学でも、プネウマは重要な位置を保っていた。

また彼がヒポクラテスのネイチャーの概念を継承していたことも言うまでもない。彼が提唱したかどうかはわからないが「自然治癒力」は「vis medicatrix naturae」というが、これはラテン語である。ラテン語といえばローマ時代、彼の周囲からこの名称が起こったと考えてもさして無理ではないだろう。』

第2章 孔子・老子・荘子の気

「気」の重要性がアップする荘子

荘子 外篇 知北遊第ニ十二

●(現代語訳)『そもそも生は死の仲間であり、死は生の始まりである。一体誰がそのおおもとの仕組みを知っているだろうか。人間の生は、気の集まったものである。気が集まれば生となり、散じれば死となる。このように生と死とが仲間であることに、私はまた何を思い悩む必要があろうか。だから、万物は、一つであるというのだ。万物の中で美しいとされるものが珍しく重用されるものとなり、醜いとされるものが悪臭を放つものになるのであるが、悪臭がするものもやがて気が離散して変化し、珍しく重用されるものに変わったり、珍しく重用されるものもまた同じように、悪臭がするものに変化するからである。だから、「世界に本当にあるのはただ一つの気だけである」と言うのだ。だから、道に通じている聖人は「一」そのものである気を重んじる。』

第3章 孟子・道教の気

孟子のでかくて強い気

孟子 公孫丑上

●(現代語訳)『「あえておたずねしますが、先生は何がお得意であられますか」。孟子「私は人の言を知ることができ、自分自身の浩然の気を養うことができる」。「さらにあえておたずねいたしますが、いったい浩然の気とは、どういうものでしょうか」。孟子「言葉では説明しにくいが、その気というものは、とてつもなく大きく、とてつもなく剛く、そして真っ直ぐで、害することなく養っていけば、広大なる天地の間を塞ぐくらいになる。その気というものは、道と義の配下にあるもので、もし道義がなければ飢えて小さくなってしまう。つまりこの気は、自分の中の義が集まったところ生ずるものであって、外にある義が入り込んできて浩然の気ができるというものではないのだ。自分の行為に何か気持ちの良いものではないものが混じっていると、この気は飢えてしまう。』 (「癌から生還」。インドの女性、オーストラリアの男性。本来の自分を偽って生きるのはよくない)

第5章 東洋医学の気

経絡の考え方の変遷

黄帝内経 霊枢 経水篇第十二

●(現代語訳)『経水は水を受け取って巡らせる、五臓は神気魂魄(神気:その人をその人たらしめ、生かしている気。コンピュータのOSみたいなもの。魂:陽性のたましい。死ぬと天に昇る。夜中に体を抜けてそのへんをふらふらすることもある。魄:陰性のたましい。死ぬと骨とともに地面に還る。骨が消えないうちはそこにくっついているとされる)を合わせて内蔵する。六腑は食べ物を消化して巡らせ、そこから気を受け取って人体上部へ持ち上げる。経脈は血液を受け取ってこれで各所を栄養していく。』

経穴は絶対的なものではない

●経穴の場所は定義されているが、住所でいえば「何丁目何番」までで、何号とかマンション○号室」までは書いていないと考えるべきである。その最後の取穴の判断は施術者の指先の感覚によって特定する。その根拠は触ってみて、ざらざらするとか少し冷たいとか、押したら響いたとか、軽く押し込んで揉んでみると中に糸くずみたいな小さな硬さを感じるとか、そのような他とは異なる指先に伝わる感じや印象を大事にして取穴する。

現代に多いのは内因・不内外因の体調不良

●人体内では感情の動きが気を動かすとされている。(感情→神経伝達物質→自律神経) 気血とは

●ひどく偏った感情は気を損なうと考えられている。

●不摂生(飲食、睡眠、労働の不養生)も人体の気を損なう原因であり、不内外因という。

第6章 科学の気

現代中国は気をどう説明するのか

●『気はいったいなんなのかを科学的に検証する研究は、80年代にたくさん行われており、2000年代に入ってからの研究はほとんど見当たりません。おそらく、気を捉えられそうな計測機器による研究が出尽くしたのだろうと思います。そして、それらの研究はいくつかのエネルギーが体を流れている。もしくは体から放出されている様子を検出しました。

気を体の外に放出するイメージとしては、手から何かが発せられてそれが相手の体に空中を伝わって到達し、体に暖かさや涼しさ、電気的な刺激に似た感覚などが発生する、というものです。実際に、他人へ気を送る状態をサーモグラフィーで捉えると、受けて側の手や顔の温度が上昇していることがわかるのです。』

手から出る遠赤外線

●『この研究を主に行っていたのは、東京電機大学の教授でいらした町好雄氏です。彼はテレビ局の要請でまったく専門外だった気功をサーモグラフィーで計測し、実際に体表面の温度変化が観測されることを目の当たりにし、本格的に研究を始めるようになりました。

とくに温度の変化が著しいのが手の指先にある経穴の商陽・中衝と手のひらの中央付近にある労宮でした。経穴が気の出入り口とされていることが実際に計測されたということになります。

なんらかのエネルギーが空中を伝わって、それで相手の体温が変動する。これを可能とするには、いずれかの電磁波が関与しているにちがいないと町氏は考えました。町氏は、おそらくは遠赤外線がそれを狙っているだろうと考えたのでした。』

NPO法人 気功分化センター

『多くの人々が元気で幸せな日々を送ることができるよう、中国の歴史のなかで育まれてきた健康法である気功をさらに普及していこうと平成18年4月に設立したNPOです。

科学者や気功師、気功文化に興味のある仲間が、“気功を多くの人に知ってもらいたい”、“気功が人体へ働きかける仕組みを解明していきたい”という思いで発起人となって設立しました。』

波にすると情報がのせられる

●『測定してみると気功を行っている人体から放射されている遠赤外線自体の強さはそれほどではありませんでした。そこで町氏は計測機器に工夫をし、遠赤外線の波形を調べる方法を使ってみたところ、発生されている遠赤外線に一定の波形が現れていることを観測しました。遠赤外線そのものにシグナルがのせられていて、それを人体が受け取って読み解いて体の中に変化を起こしている可能性が示唆されたのです。

この、波にすると情報がのせられるというのは、ラジオやテレビの電波と同じ原理です。同じような実験を行った研究者は多数おり、追試の結果たしかにそうなっていることがわかりました。

これ以外の研究としては、上海中医学中医研究所で、先ほど顕著に温度が変わると紹介した経穴の労宮から数センチから1メートル離れた距離で、遠赤外線が検出されること、頭頂部の経穴である百会から数センチのところで微細な磁力信号が検出されることがわかっています。また、日本医科大学教授だった品川嘉也氏は、気功の送り手と受け手の脳波が同調することを突き止めています。』

皮膚を流れる電気

●傳田光洋氏は、末梢神経が通っていない表皮細胞そのものが情報を伝える仕組みを発見した。TRPと呼ばれる受容体が表皮細胞の膜表面に存在しており、これが外界から刺激を受け取ると細胞膜表面に電流を生じ、細胞から細胞に電気が流れてゆき、最終的に深部にある末梢神経へ刺激が伝わる仕組みになっている。

第7章 養生と気

人が生まれるときの気

●馬王堆の「胎児書」には人は生まれた瞬間が気の塊とされ、一番パンパンに気が詰まっている状態であるとされている。

●赤ん坊は陽気の塊とも言われている。

感想

鍼灸師編の2冊から学んだことは、“氣”の歴史は古く、また、“プネウマ”、“ルーフ”、“プラーナ”など世界各国に“氣”に似たものが存在していた点です。西洋医学につながっていくガレノスも“プネウマ”に注目していました。紀元前460年前頃とされる「医学の父」ヒポクラテスは“氣”については触れていないと思いますが、“自然治癒力”の重要性を説いています。

“氣”という言葉は色々な場面で使われています。宇宙や生命に関わるものであったり、呼吸であったり、気功のような特別なエネルギーを指す場合もあります。まだまだ、分からないところだらけですが、幸い勉強の材料はまだまだ出番を待っていますので、地道な勉強を続けていきます。

今回は、“氣”は時代を超え、国を超え、様々な状況の中で特別な“存在”として受け継がれてきた概念のようなものではないかと思いました。

ご参考:血液∈経脈

第5章の中の「経絡の考え方の変遷」でご紹介させて頂いた、黄帝内経 霊枢 経水篇第十二について詳しく解説されているサイトがありました。

【古医書】霊枢:経水篇 第十二

≪提要≫

十二経脈は、地上を流れる十二の経水が

地水を受けて各地を連絡するように、

五臓六腑に連絡し、交通しており

それぞれ大小・深浅・広狭・長短などが異なる。

五臓は神・気・魂・魄など機能活動を主り

六腑は水穀の精を全身に輸送し散布する。

十二経脈は血を受納し全身を運営している。

人体には一般的な標準があり、

各経気を調整する際にも一定の規律がある。』

また、東洋医学における“血”に関しては、「漢方の基礎知識」というサイトに、“血”は血液を含むものとされています。

暑ければ汗をかき、悲しければ涙をながし、食事をすれば唾液が助け、肌を切れば血が流れます。現代医学で説明される“血液”という理解(認識)は存在していませんが、その当時の人々が定義する“血”が現在の“血液”を含んでいると考えることは疑う余地はないように思います。

画像出展:「漢方の基礎知識」

『東洋医学で考える「血」はカラダの中を流れる赤い液体のことで、西洋医学でいう血液を含む栄養物質を指しています。「血」には精神活動を充実させ、全身に栄養を運んでカラダを潤す働きがあります。』