8月に「運動器エコー」というタイトルのブログをアップしました。これは「エコーガイド下筋膜リリース」に関するものでしたが、今回、その理解を深めるために「解剖・動作・エコーで導くFasciaリリースの基本と臨床 筋膜リリースからFasciaリリースへ」という本と、「運動器リハビリテーションのための超音波画像描出テクニック①②」というDVDを自己学習の教材にしました。

注)当院ではエコー(超音波診断装置)を利用した治療は行っておりません。

イントロダクション

・正確な長軸画像を得るための基本技術

・きれいな画像を描出するための基本技術

に続いて、①②合わせて16の部位についての画像抽出テクニックが解説されています。

福島県立医科大学附属病院痛み緩和医療センター の小幡英章先生が書かれた「推薦のことば」が分かりやすいので、そのまま掲載させて頂きます。

『痛みの治療において革新的な方法が導入されつつあります。それがfasciaリリースであり、このたび、初めての成書が出版されることになりました。

fasciaとは筋膜、靭帯、支帯、腱膜、関節包、傍神経鞘などの線維性結合組織を包括する概念です。fasciaに異常があると痛みを感じたり、関節の可動域が制限されたりします。痛みの原因として推察される部位を超音波診断装置で観察すると、fasciaの重積像を認めることが多く、そこに生理食塩水を注入すると、症状が軽減します。神経障害性疼痛のような慢性痛にも、この治療法が著効することがあります。慢性痛の治療は基礎研究の発展に伴って中枢機序ばかり注目され、薬物療法が主体となっています。しかし、fasciaリリースの発展によって、末梢性の機序も依然として慢性痛に大きく関与していることが明らかになってきました。本書はエコーガイド下fasciaリリースを開発・発展させてきた医師らによって書かれたものであり、総論から各論まで多くの図表を用いて詳細にわかりやすく解説されています。この治療法が真に有効であることを客観的に示すには、もうしばらくの時間を要すると思われますが、新しい痛みの治療として認識され、多くの医療従事者に広まっていくことを期待します。』

さまざまな組織間の癒着

例えば、凍結肩(四十肩・五十肩)は関節包周囲での癒着は可動域に制限をもたらしますが、それは上図のように筋膜どうし、筋膜と骨膜、筋膜と浅筋膜(皮下組織)、腱と骨膜など様々な組織間で癒着が生じる可能性があります。

画像出展:「Fasciaリリースの基本と臨床」

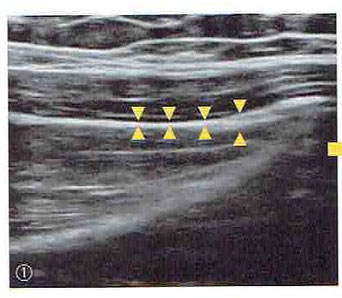

筋膜リリースによる重積の剥離(僧帽筋・棘上筋間)

上記の写真は上層の僧帽筋と下層の棘上筋の筋膜をリリースしたというものですが、これらの癒着が改善されることによって問題となる痛みや可動域制限は改善されることになります。

なお、Fasciaの用語の定義はまだ確立されていないようですが、本書の中では次のように説明されています。

『いわゆる筋膜はfasciaの一形態に過ぎない。fasciaは線維性結合組織の総称であり。皮膚、皮下組織、筋膜、腱、靭帯、脂肪体、腹膜、髄膜、骨膜すべてが含まれる。』

fasciaリリース治療概論

異常なfasciaを含む結合組織の治療は、原因となっている癒着部位を直接的に剥離する直接法としてのfasciaリリースと、癒着部位周囲の結合組織の伸張性や柔軟性を改善させることで癒着部(発痛源)へのストレスを減らす間接法としての手技があります。

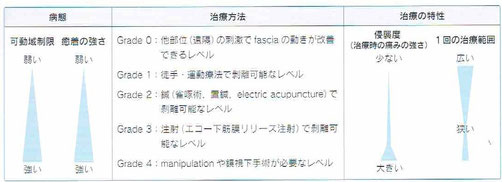

下記の図は可動域制限と癒着の強さという2つの病態を0~4の5つのグレードに分類し、それに対する適した治療法を当てはめたものです。

上記の図では、「鍼」は5段階の3番目(Grade2)の治療として位置付けられています。また、「鍼」について解説されていますので、その内容をご紹介します(引用)。

1.刺鍼時の痛み(切皮痛)が少ない、あるいは無痛

鍼管(鍼を入れる筒)を用いて刺鍼すると、鍼管の接触刺激と指先による皮膚の緊張増加により切皮痛をなくすことができる。チクっとしたいわゆる注射針の痛みがないため、患者はリラックスして施術を受けられる。

2.深部への直接的なアプローチが可能

鍼は体表からピンポイントに深部の病変部にアプローチできる。そのため、医師が深部病変の圧痛確認のために触診の代わりとして鍼を使用することもある。

3.鍼が細く鍼先が鈍のため組織侵襲性が注射針よりも小さい

注射針は鍼先がカットされた刃物構造であるが、鍼の先端は鈍なペンシル型の形状である。そのため、鍼は組織を切らずに、押し分けて深部へ進むことができるため組織侵襲性が低いと推察されている。また、細い鍼は、刺鍼しても動脈や神経を避けるという経験則が知られている。我々は、エコーガイド下刺鍼により検証を進めている。

4.局所血流改善

鍼という異物に対する局所反応(ヒスタミン遊離など)、軸索反射による影響が考察されている。

5.物理刺激によるfasciaの治療

エコーを用いると、鍼の物理的な刺激によってfasciaの重積した部分がリリースされる様子が観察される。

6.下行抑制系の賦活化

鍼刺激が下行抑制系などの内因性オピオイドに関与することが報告されている。

また、「医師が鍼を使う意義」というコラムがあり、4つの写真は左からabcdとなっています。

a 鍼で対象物を捕捉

b 鍼をガイドにして注射している様子

c エコーガイド下に鍼先端をを確認しながら注射している様子

d cの手技のエコー画像

『日本では、法律上、医師も鍼治療が実施可能である。鍼治療は置鍼などで長い治療時間を要するという先入観があり、臨床で鍼を利用している医師は少ない。利用している場合でも、経絡・経穴としての使用がほとんどである。fasciaを対象として鍼を利用する意義は、治療目的だけでなく、治療的診断・判断のための局所病変の評価にある。

深部病変の場合、触診では圧痛点を的確に探し当てるのは難しい。しかし鍼を用いると深部にある圧痛点(発痛源)も正確に探すことができる。鍼先を指先と考えることができる。さらに、その鍼先をガイドとして注射を行うこともできる。

鍼はその細さ・先端の形状などの特徴から、注射針に比べて侵襲性が低い。そのため、鍼先で病変部位を探る(抜き刺しする)行為でも組織内の出血などの損傷行為になりにくい。このように、鍼は、深部病変の検出のための診察の補完ツールとして有効活用できる。また、注射刺激に敏感な患者に対する軽刺激の治療としても有用である。』

画像出展:「Fasciaリリースの基本と臨床」

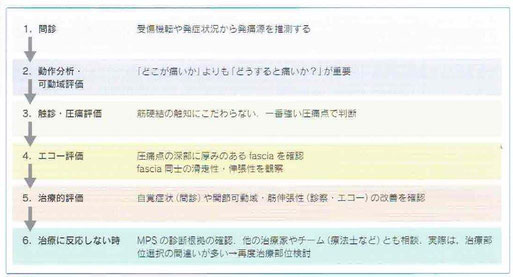

治療部位検索

こちらは発痛源の検索方法の手順を示した図です。特に注目すべきは2番目の「動作分析・可動域評価」ではないかと思います。以下がその説明です。

『動作分析・可動域評価は煩雑で時間がかかるため圧痛で治療部位を探す治療者も多い。しかし、多くの圧痛点がある場合はどれを治療すべきかの判断が難しい。また、関連痛の場合にはそもそも痛みを訴える部位に圧痛がない可能性がある。このような場合でも動作分析と可動域検査により確実に発痛源を見つけることができる。』

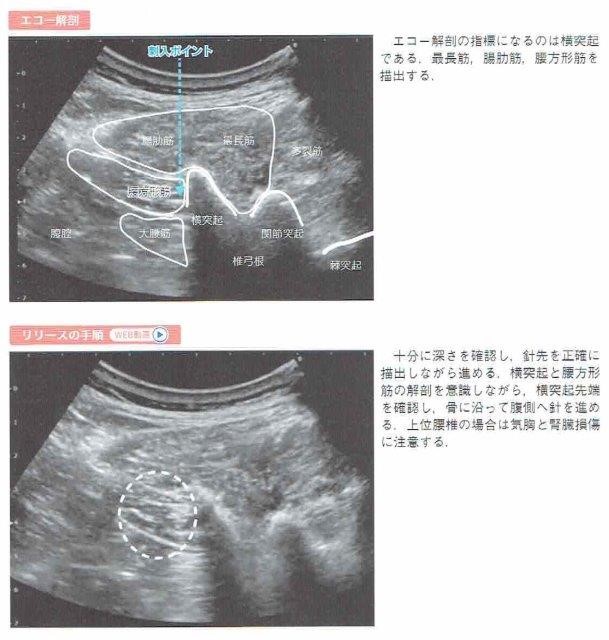

腰方形筋付着部の「エコーガイド下fasciaリリース」

下の2つの写真は腰方形筋付着部への治療の様子です。画像が悪く見えずらいのですが、患者さまは横向きの姿勢です。医師は左手でプローブ(画像を取り込むセンサー)を操作し、見やすい画像でプローブの位置、角度を固定。その状態で右手を使って注射しています。

なお、腰方形筋は背中側からは上層の腸肋筋と下層の大腰筋の間に挟まれた所に位置しています。

最後に、トリガーポイントをどう位置付け、認識しているかという点についてご紹介させて頂きます。

『トリガーポイントはあくまで生理学的に定義された用語(過敏となった侵害受容器)であり、治療“部位”検索としての解剖学的な位置を示す用語としては適切ではない。トリガーポイントが存在する場所は基本的にfasciaであると想定しているため、治療部位検索の上でトリガーポイントという用語は本書では用いていない。さらに、fasciaの異常(例:炎症性、mechanically-insensitive

afferentsによる機械的痛覚過敏、滑走性・伸張性障害)による症状を包括するための概念としてもトリガーポイントだけでは不十分である。』