以前、患者さまから「がんにも鍼は効きますか?」というご質問を頂いたことがあります。自然治癒力に働きかけるという意味では、がん治療に関しても効果はあると考えますが、具体的にご説明することはできませんでした。

当時、拝読した本は素問八王子クリニックの院長である真柄俊一先生が2007年7月に出版された【がんを治す「仕組み」はあなたの体のなかにある―抗がん剤・放射線治療からの脱却!】という本でした。大変興味深い内容だったのですが、「もう一歩突っ込んで調べる必要があるなぁ。」という思いがあり、しかしながら、それは大変なエネルギーを要すると感じたため、そこでフリーズしていました。

今回、ブログのネタが底をついてきたため、一念発起してこの難題に取り組む覚悟をしました。

真柄俊一先生はがん治療に関し15年の実績(開業2003年)を積み上げられており、医師でもあることから、最初の題材はやはり真柄先生の本が最良と判断しました。そこで、現時点で最も新しい本、「がんは治療困難な特別な病気ではありません!」で勉強させて頂くことにしました。

ブログはページに沿って注目点を洗い出し、その内容の理解を深めるために必要な本をリストアップしました。リストアップされた本は次なるブログの題材とし、最後に「がんと自然治癒力」に関する自分なりのまとめをしたいと思います。

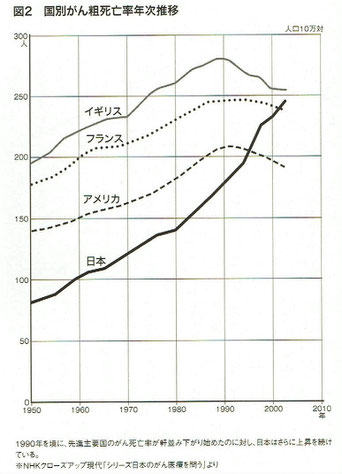

27ページに下記の興味深いグラフが出ています。このグラフは「国別がん粗死亡率年次推移」というタイトルで、NHKクローズアップ現代「シリーズ日本のがん医療を問う」からのものでした。

検索したところ、NHKがん特別取材班による【日本のがん医療を問う】という本が出版されているのを知りました。

内容は次のようなものです。『欧米先進国では、ガン死亡率が下がり始めているのにもかかわらず、我が国では依然として右肩上がりが止まらないのはなぜか。医療現場の構造的な問題や国のガン対策に疑問を抱いたNHK取材班が、米国の医療改革と比較しつつ、この問題を徹底究明する。昨春放送されたNHKスペシャル「シリーズ日本のがん医療を問う」の内容にさらに取材を加えて再構成した書。』

32ページには次のような記述があります。『米国NCI(アメリカ国立がん研究センター)は、アメリカにおけるがん研究のトップ機関が1985年、当時デヴィタ所長がアメリカ議会で証言した。「最近、がん細胞は抗がん剤をぶつけても、自分の中の遺伝子の働きで抗がん剤を無力化させてしまうことが分かった。がんのプロとしての自分は、大きなショックを受けている」彼は、抗がん剤を無力化させるその遺伝子を「反抗がん剤遺伝子」(ADG=Anti Drug Gene)と呼び、「ADGの存在により、抗がん剤でがんを治せないことが理論的にはっきりした」と結論づけました。』

凄い発表に驚きました。早速、NCI のWebサイトで、“ADG”および“Anti Drug Gene(スペースを入れない)”で検索したのですが結果は「0件」でした。

そこで、ネット上にあった情報から、「デヴィタ所長」とは、Dr. Vincent T. DeVita, Jr.であることが分かりました。

下記はウィキペディアさまの画像と一部の情報です。

ヴィンセント・デヴィータ

●アメリカ合衆国の医師、腫瘍学におけるパイオニア。元アメリカがん協会 President。イェール大学医学大学院教授。元アメリカ国立がん研究所 director。がん化学療法における研究で知られ、1972年にはAlbert Lasker Clinical Medical Research Awardを受賞した。

●アメリカ国立がん研究所(NCI)に勤務し、1980年にはNCIおよび国家癌プログラム(National Cancer Program)のdirector に任命され、1988年まで務めた。

ここには、驚くような「アメリカ議会での証言」や「ADG」に関する記述はなく、一方、【デヴィータがんの分子生物学】という本が翻訳、出版されているのを見つけました。

62ページの見出しは『WHO発「肉はアスベスト・タバコ並みの発がん性」の衝撃』というものです。調べてみると、日本経済新聞やロイターなど、このニュースを報じる記事がいくつか見つかりました。

●加工肉「発がん性ある」 WHO、過剰摂取に警告 日本経済新聞 2015年10月27日

●加工肉に大腸がんリスク、WHO専門機関が報告 ロイター 2015年10月27日

●特別リポート:「加工肉に発がん性」WHOが招いた混乱の裏側 ロイター 2016年4月21日

この中で、数々の実験や大規模調査によって動物性食品の発がん性を証明し、植物性食品によるがんの予防・治療に決定的な理論を確立したのがT・コリン・キャンベル博士です(コーネル大学、栄養生化学部名誉教授。40年余りにわたり栄養学研究の第一線で活躍)。詳しい紹介もされていました。

下記の画像はウィキペディアさまから拝借しました。

『彼(T・コリン・キャンベル博士)は1960年代後半に早くも、動物性タンパクの発がん性を実験によって立証しました。1982年にはアメリカ政府の依頼を受け、NAS(全米科学アカデミー)の報告書「食物・栄養とがん」をまとめましたが、そのなかで博士は、「動物性食品の過剰摂取ががんの強力な要因になっている」と明確に指摘しています。2015年10月にWHOが発表した「肉・肉加工品の発がん性」についての指摘に先立つこと、実に33年も前です。

この全米科学アカデミー報告書と同じころ、キャンベル博士は中国における大規模な疫学調査を開始しています。これはコーネル大学、オックスフォード大学、中国予防医学研究所による共同研究で、「チャイナ・プロジェクト」と呼ばれました。10年にも及ぶこの調査は「ニューヨーク・タイムズ」が「疫学史上のグランプリ」と評しましたが、その陣頭指揮をとったのがキャンベル博士です。1990年、彼はその調査結果を論文「中国における食と習慣と死亡率」にまとめました。

博士の執筆論文は300以上に及び、権威ある科学誌・医学誌に掲載されましたが、長年の研究生活の集大成として書き上げた著作が【チャイナ・スタディー】です。先ほど述べたチャイナ・プロジェクトがベースになっていますが、それだけにとどまりません。自分自身の生い立ちからさまざまな実験や調査研究、そこから得た食物と病気についての画期的な結論、それを国民に訴えた警告が、食品業界や製薬業界、医学界などからいかに妨害されたかに至るまで、詳細に書かれています。』

調べてみると、【チャイナ・スタディー 葬られた「第二のマクガバン報告」(合本版)】という本が販売されていました。

68ページの見出しは『上院議会に「栄養問題特別委員会」を設置したフォード大統領』となっています。

内容は以下の通りです。

『ニクソンのあとを継いだフォード大統領は1975年、ある決断を下しました。当時のアメリカは、がんはもちろん心臓病をはじめ生活習慣病を患う人が急増し、国民医療費が急速に膨れ上がっていました。世界で最も医学が進歩していると考えられているアメリカで、なぜ病人が増え続けているのか?これは国民の食生活に何か根本的な間違いがあるのではないか?

そう考えた大統領はその疑問を解決すべく、上院議会に「栄養問題特別委員会」を設置し、国家的な大調査をするよう指示をしたのです。その委員会の委員長に任命されたのが、1972年の大統領選挙でニクソンに敗れた民主党のジョージ・マクガバン上院議員でした。

マクガバン委員長は「がん、心臓病をはじめ多くの病気が増えている。そして進歩したとされるアメリカの医学を活用し、巨額の医療費が注ぎ込まれているのに、アメリカは病気で滅んでしまう。われわれは何か重大なことを見落としていたのではないか。現代の医学が進歩していると考えていること自体も、間違っていたのではないか」と問題提起をおこないました。

彼の指揮のもとで、栄養問題特別委員会はまず、過去の病気と食生活の変化についての調査を開始しました。19世紀以降におけるアメリカ国民の病気の変化と、それに対応する食生活の変化についての追跡です。すると、150年前には腸チフスや結核など、細菌による伝染病で病死する人が多く、現代病と言われているがん、心臓病、脳卒中などの病気による死亡率がきわめて低いことが判明しました。

更に、ヨーロッパなどの先進国を調査しても、150年前は心臓病やがんなどはほとんど見当たりません。調査地域を広げて世界各国を見てみると、アフリカやアジア、中近東などのいわゆる発展途上国では、過去はもとより現在でも、そうした病気が少ないという事実が分かったのです。

欧米諸国の150年前と現在との違いは何か?現在の欧米諸国と発展途上国との違いは?

その謎を解決するために栄養問題特別委員会は、国内だけでなく世界中から資料を集め、他国からも証言を求めるなどして、人々の食生活と病気や健康状態との相関関係を分析しました。証人喚問に応じて資料レポートを提出した各国の医師、生物学者、栄養学者など、専門家だけでも実に3000人を超える大がかりな調査です。

しかし、膨大な資料が集まり、数多くの証言がなされるにつれ、かえって解決の糸口さえ見つからず混迷の度を増していきました。委員会発足から「マクガバン・レポート」完成まで2年かかったのも、そのためでした。』

更に74ページにも「マクガバン・レポート」に関する記述が出てきます。

『「マクガバン・レポート」の画期性は「現代病は現代医学では治らない」と明言した点です。がんは現代病の代表であり、このレポートはニクソン大統領の「がん征服戦争」に、別の視点から回答を出したとも言えます。

栄養について盲目な現代医学の欠陥を補うべく、アメリカ政府はマクガバン・レポートに基づき国民の食生活に関する新政策を矢継ぎ早に打ち出すようになりました。レポートの発表の2年後の1979年には早速、健康な食生活のための数値目標を定めた「ヘルシーピープル」を発表しました。これは1991年から始まった「ヘルシーピープル2000」へと続き、さらにその後には「ヘルシーピープル2010」が実施されました。』

この「マクガバン・レポート」については、その概要を簡潔に紹介した【世界の食習慣を調査した・マクガバン・レポート】という冊子があるのを見つけました。

127ページからは、「植物性食品による国際医療会議」(International Plant-Based Nutrition Healthcare Conference)に登壇されたディーン・オーニッシュ博士のことが書かれています。

また、2009年のノーベル医学生理学賞を受賞した「テロメア」に関する内容が続いています。見出しは次の3つです。「食事療法・メンタルケア 併行治療の相乗効果」、「ノーベル賞受賞者と共同研究した テロメア研究」、「食事療法・ライフスタイルの変更によって老化を逆転できる」。

なお、テロメアがどんなものかについては、以下のNHKクローズアップ現代 2017年5月16日(火) 「生命の不思議“テロメア” 健康寿命はのばせる!」に記述されていた内容を参照ください。

『老化を防ぎ、若さを保ちたい。そんな願いをかなえると注目されている研究がある。ノーベル賞生物学者・ブラックバーン博士らによる「テロメア」研究だ。染色体の端にあり細胞分裂のたびに短くなるため、年とともに縮むと考えられていたテロメア。ところがテロメアを伸ばして細胞から若返る方法があり、がんを防げる可能性もあるというのだ。それは日常で実践できる生活習慣。最新の研究から健康寿命を延ばす秘策と命の神秘に迫る。』

「食事療法・メンタルケア 併行治療の相乗効果」

『最近、強く印象に残っているのが「植物性食品による国際医療会議」(IPBNHC)に登壇されたディーン・オーニッシュ博士の研究です。博士は、UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)医学部臨床教授です。彼のプラントベース食事療法の研究は、エセルスティン博士と同じく冠動脈疾患の患者を対象にしてほぼ同時期に開始され、のちに、がんの研究にも及んでいます。

彼は研究を開始してわずか1年後に、それまでの研究結果を発表しました。たった1年間で、博士の研究に参加した患者たちは、対照群のメンバーたちよりも狭心症の発作が軽く、頻度も少なくなっていました。5年後の調査結果では更に回復度が高まっています。

エセルスティン博士はプラントベース(植物由来)の食事療法だけを患者に課しましたが、オーニッシュ博士はそれに加えて、瞑想(メディテーション)や、ウォーキングなどの軽い運動、更には社会奉仕活動などをおこなうように指導していました。これらは心身の緊張を解き放ち、患者さんの病気に対する不安感や恐怖感を取り除くことを目的としています。

彼のやり方は、食事療法と同時に、患者さんの気持ちの持ち方を含めたライフスタイルそのものを変えることによって、病気を克服させていることがわかります。つまり、「食事療法とメンタルケア」の併行治療によって相乗効果をあげているのですが、これは、私自身が実践してきた治療法とかなりの部分で重なっています。』

「ノーベル賞受賞者と共同研究した テロメア研究」

『エリザベス・H・ブラックバーン博士という女性生物学者がいます。彼女は、生物の寿命をコントロールすると言われていた「テロメア」を研究テーマにしていました。カリフォルニア大学バークレー校の准教授時代、彼女は教え子とともにテロメアのDNA配列を世界に先駆けて発見、さらに酵素テロメラーゼの分離に成功しました。2009年、博士は「寿命のカギを握るテロメアとテロメラーゼ酵素の仕組みの発見」によって、ノーベル医学生理学賞を受賞しました。

日本ではあまり話題になりませんでしたが、これは生物学上の大変な発見だったのです。テロメアは染色体の末端にあり、遺伝子情報を保護する役目を担っています。このテロメアが短くなることで老化現象が起こりますが、テロメラーゼ酵素は短くなるテロメアを修復する働きをします。

その仕組みを解明したことでのちにノーベル賞を受賞したのですが、1990年、博士は、UCSFに移り、オーニッシュ博士の同僚となりました。オーニッシュ博士は、ブラックバーン博士が解明したテロメア・テロメラーゼ酵素の仕組みをもとに、食事療法及びライフスタイルの変更をおこなうことで、それらがどう変化するかを研究したのです。』

「食事療法・ライフスタイルの変更によって老化を逆転できる」

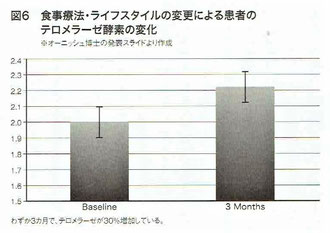

『ここで注目すべきデータをふたつ挙げましょう。まず図6のグラフは、食事療法・ライフスタイルの変更をおこなった患者のテロメラーゼ酵素の変化を追っています。ご覧のように、わずか3ヵ月で明らかにテロメラーゼが増えています。先ほど述べたように、この酵素は加齢や病気によって短くなったテロメアを修復する働きを担うものです。

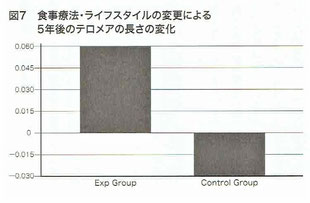

さらに、5年間の経過をまとめたのが図7のグラフです。これは食事療法・ライフスタイルの変更プログラムに従った患者群と、同じ条件下でプログラムを受けなかった患者群を比較対照したものです。ご覧のとおり、プログラムを受けなかった患者群(対照群=Contorol Group)のテロメアの長さは「3パーセントの減少」となっています。一方、プログラムに従った患者群(実験群=Exp Group)は「6パーセント」までテロメアが伸びています。

つまり、食事療法・ライフスタイルの変更が病気や老化を食い止めるばかりか、逆転させているのです。これは健常者のアンチエイジングという希望にも、がんや心臓病患者の病気改善や治癒にもつながる画期的な実証試験結果です。

なお、これらの図は世界的評価が最高ランクの医学雑誌「ランセット」(2008年9月)に論文とともに掲載されたものです。』

ネットで調べたところ、日本生活習慣予防協会のサイトに、Lancet Oncologyの原文のURLとともにその概要が紹介されていました。日付は2013年9月17日になっています。日本生活習慣予防協会の日本文には『テロメア長さが平均10%増加していた。』となっていましたが、原文を開いてみると、実験は2003年から2007年の5年間で、介入グループ(食事療法・ライフスタイルの変更)は「6パーセント」増加との内容でした。

Eligible participants were enrolled between 2003 and 2007 from previous studies and selected according to the same criteria.

Relative telomere length increased from baseline by a median of 0·06 telomere to single-copy gene ratio (T/S)units (IQR–0·05 to 0·11) in the lifestyle intervention group, but decreased in the control group (−0·03 T/S units, −0·05 to 0·03, difference p=0·03).

真柄先生の「自然療法」を理解する上で、最も重要な箇所は139~143ページに書かれている、「遺伝子についての考え方を一変させたエピジェネティクスという新学説」、「理論的に確認できた自然療法の正しさ」と150~152ページに書かれている、「自然体縮の謎を解明したエピジェネティクス理論」の3つだと思います。

以下、その内容をご紹介させて頂きます。

「遺伝子についての考え方を一変させたエピジェネティクスという新学説」

『ここまで、食事療法やメンタルケアによって病気が改善・回復につながることを、さまざまな研究をもとにお話してきました。正しい食事に変え、意識を変えることで、遺伝子のスイッチが「オン」になり、現代西洋医学ではできないことが可能になるということを説明してきました。

では、どのように人の遺伝子が切り替わるのでしょうか。眠っている良い遺伝子はどのように目覚めるのでしょうか。

これまでの研究でがんを進行させる方向に働く遺伝子(がん促進遺伝子)と逆にがんを治す方向に働く遺伝子(がん抑制遺伝子)の2種類が存在することはすでに明らかになっています。そして親からもらった遺伝子がその人の健康状況を支配しているので、悪い遺伝子を持っている場合には運が悪かったとあきらめるしかない、というのが従来の古い考え方です。

ところがそれが間違いであるということを解明したのが、アメリカの細胞生物学者であるブルース・リプトン博士であり、その研究成果は「エピジェネティクス」と呼ばれている新しい学説なのです。そしてこの学説を正しいと認識する学者が爆発的に増えて、すでに20年近くも前に生物学の新しい定説となり、世界中で支持されています。』

画像出展:「Bruce Lipton」

「理論的に確認できた自然療法の正しさ」

『ブルース・リプトン博士のことを私が初めて知ったのは、【こころと遺伝子】(実業之日本社、2009年)という村上和雄先生の著書でした。この本が出版された直後に偶然書店で見つけたのです。その中に記載されていたことに驚いた私は、リプトン博士の著書【思考のすごい力】をすぐに入手して貪り読みました。まさに私が知りたかった「遺伝子の謎」について書かれている本でした。この本によって私がそれまでやってきた自分の治療法の正しさを理論的に確認することができたのです。』

「自然体縮の謎を解明したエピジェネティクス理論」

『古い科学では、「ジェネティック・コントロール」と言って、遺伝子が生命をコントロールすると教えてきましたが、接頭語の「エピ」は「その上」という意味なので、「エピジェネティクス・コントロール」とは、遺伝子を超えるコントロールを意味します。つまり、細胞の環境に対する反応が遺伝子をコントロールすることがわかったのです。

さらに、環境シグナルは「読みとるべき設計図」を選択するだけでなく、設計図から読み取られた情報を修正することまではわかりました。

がんの大半は遺伝子が悪かったわけではなく、私たちの環境に対する対応が、がんになる変異細胞を作ってしまったのが原因であるとリプトン博士は述べ、さらに「自然体縮」と呼ばれる現象についても説明がつくと言っています。死が近いという人が、自分の人生に対する信念を大きく変えた瞬間に、遺伝子の働きが突然変化して、奇跡的に回復し元気になってしまうことがあると言うのです。

組織培養皿を良好な環境から劣悪な環境へ移すと細胞は病気になります。そして細胞を健康な状態に戻すのに、薬物は必要ありません。単に培養皿を健康な環境に戻すだけで、細胞は回復し繁殖していきます。

私たちが鏡に向いたとき、1人の人間として映っていますが、実際は約50兆個の細胞から成り立っている共同体なのです。それぞれの細胞が生命を持った個体であり、人間は何兆もの細胞からなる共同体であると言えます。体内では、血液が細胞の成長培地であり、組織培養皿の中の細胞が培地に反応するように、体内の細胞は血液中のシグナルに反応します。

では、何が私たちの血液成分を調節し、細胞の運命をコントロールしているのでしょうか?

私たちは環境のなかで、光、音、におい、感触などさまざまなシグナルを知覚として脳でキャッチしています。知覚は心によって解釈され、その解釈にしたがって脳は血液中に化学物質を放出し、その化学物質が細胞の反応と遺伝子の活性をコントロールします。ですから自分の知覚、つまり信条やものの見方を変えれば、脳から出る物質は変わり、自分自身の体も変えていくことができるのです。』

以上、リストアップした本は7つです。これを、多少順序を変え、次の順番で進めていきたいと思います。そして、最後に自然治癒力についてまとめたいと思います。

【日本のがん医療を問う】

【デヴィータがんの分子生物学】

【世界の食習慣を調査した・マクガバン・レポート】

【チャイナ・スタディー 葬られた「第二のマクガバン報告」(合本版)】

【思考のすごい力】

【細胞から若返る! テロメア・エフェクト】

【がん治療の最前線】

ご参考

過去ブログの“活性酸素シグナルと酸化ストレス”の中で、「活性酸素はシグナル経路を活性化して、細胞保護、細胞分化増殖、細胞死の制御などの有益な働きもしている。」ということは学習していたのですが、「なんだかんだ言っても、主犯は[活性酸素・酸化ストレス]なのではないか。」と思い、少しネット検索してみました。すると、逆にこれらを武器に、がん治療に利用するという情報が出ており、あらためて驚くとともに[活性酸素・酸化ストレス]には功罪があって、一方的な悪者と決めつけることは正しくないと再認識しました。

●酸化ストレスはがんの遠隔転移を抑制する natureダイジェスト

●慶応大、細胞の大敵「活性酸素」でがんを兵糧攻めにする治療戦略を発表 マイナビニュース

●酸化ストレスを介した細胞死を促進する新規がん抑制分子の発見 EurekAlert!

付記

ネット検索したところ、医学的には「癌」は上皮細胞に由来する悪性腫瘍だけを指し、一方、「がん」は悪性腫瘍全般を指すものだということが分かりました。