2 動物実験で二度の危機

毒性学者の言い分

●『コンパクチンは海外でも容易に認められなかった。1976年から翌年にかけて、世界最大の製薬会社のひとつメルクを筆頭に、サンド、イーライリリー、ワーナーランバート・パークデービスの各社にコンパクチンの結晶を提供したが、どこにもラットに効かなかったと言って興味を示さなかった。イーライリリーの研究者はコンパクチンがコレステロール代謝の研究試薬としては役に立つが、コレステロール低下剤にはならないだろうと言ってきた。コンパクチンを発見したビーチャム(現グラクソ・スミスクライン)の研究者は、コンパクチンは有用な脂質低下剤にはならないと1980年頃まで主張し続けた。

77年8月29日からの四日間、米国フィラデルフィアで開かれた脂質代謝関連医薬に関する「DALM国際シンポジウム」で、私が発表したときもそうだった。私の前にドイツの研究者がクロフィブレート誘導体について発表したときは満員だった会場が、私の番になると三分の一以下に減ってしまったのである。シンポジウムの全体会議で、ウィリアム・ベンツは開発中の有望な脂質低下剤を紹介したが、その中で、最も多くしかも強い関心を集めたのが、クロフィブレート誘導体であった。』

3 重症患者には安全でよく効いたのに

再復活へ

●『このままではコンパクチンが見捨てられるのも目に見えていたので、1978年の新年早々、私の上司は山本章(阪大医)から依頼されていた重症患者(SS)に対するコンパクチンの治療に協力することを決断した。他に治療法がない重症患者に、医師の判断で開発途上のコンパクチンを投与することは倫理上も許されることであった。この治療はコンパクチンに対する社内の誤解を解き、開発を軌道に乗せる最後のチャンスでもあった。

患者SSは当時まだ16歳だったが1976年5月から、阪大病院(第二内科)で山本の治療を受けていた。家系調査と血清コレステロール値から、彼女の両親と姉が家族性高コレステロール血症(FH)ヘテロ接合体で、血清コレステロール値は、100ミリリットルあたり310~500ミリグラム、ところが、SSの血清コレステロール値は1003ミリグラムであった。あきらかにSSはFHホモ接合体であると判定された。』

●問題となっていた微細結晶がコレステロール・エステルであるとの結論を得ていた。このコレステロール・エステルは常時、副腎皮質(特に束状帯)、卵巣黄体、精巣、腸間膜脂肪組織、胆のう粘膜など多くの生体組織中に存在する。したがって、大きく過剰にでも蓄積しない限り、毒性が問題になる物質ではなかった。

臨床試験は順調であった

●「コンパクチンワークショップ」では、8名の日本人医師が臨床試験データを発表した。その内容を要約すると、コンパクチンは1日20~40ミリグラムで総コレステロールを20~40%下げ、Ⅱa型(FHヘテロ接合体を含む)、Ⅱb型およびⅢ型高脂血症の治療に極めて有効なことが示された。副作用としては一部の患者の血中酵素CPK、GOT、GPTの値に一過性の微増がみられる程度であった。このワークショップを契機にして、コンパクチンは世界中の臨床医と製薬企業の研究者から注目されるようになった。

4 強力なライバルの出現

幻のプロポーズ

●『1965年の年末に、私はロイ・パジェロス(NIH)に留学したいと手紙で問い合わせたが、なかなか返事が来ないのが理由で、アルバート・アインシュタイン医科大学へ行くことに決めた。それから三週間後に、パジェロスから「66年夏にNIHを辞めてワシントン大学医学部に移る予定であるが、できればぜひ来てほしい」と言ってきた。しかしそのときには、アインシュタイン医大との約束があったので、断りの手紙を出した。

パジェロスはワシントン大で、NIH時代にやっていた脂肪酸の研究だけでなく、コレステロールの研究にも取り組み、細胞膜の正常な構造と機能の維持にコレステロールが不可欠であることを明らかにした。ワシントン大に9年間在職後の75年、パジェロスはメルク(社)の誘いを受けて同社の研究所長に転身した。

当時メルクは世界で一、二を争う製薬業界の最大手で、研究レベルの高いことで有名であった。メルクの研究陣はコレステロールとも深い関わりがあり、56年には、メバロン酸を発見し、さらにメバロン酸がコレステロール生合成の重要な中間体であることを示した。メバロン酸の発見によって、行き詰まっていたコレステロール生合成経路の解明研究が大きく前進したのである。60年にコレスチラミンが血中コレステロールを下げることを最初に示したのもメルクの研究陣であった。』

●1974年6月、コンパクチンの特許は翌75年12月に、ベルギーと日本で公開された。この公開によって、コンパクチンの化学構造、コレステロール合成阻害作用、コレステロール低下作用などが、世界中で知られることになった。

商業化スタチン第一号の誕生

●メルクの論理的で大胆、かつ緻密な研究論文に圧倒された。わが国の製薬企業とは比較にならない底力を感じた。1986年11月、メルクは臨床試験データと毒性・安全性試験の成績をまとめて、FDAに新薬承認申請書を提出した。通常は申請書の受理から約1年後に、内容を評価するアドバイザリー・パネルが開かれるが、FDAはロバスタチンの申請を異例の超スピードで処理し、三ヵ月後の87年2月に諮問委員会を開催した。

●1987年3月10日の『ニューヨークタイムズ』はロバスタチンを「コレステロール:治療のブレークスルーと賞讃される新薬」との見出しで大きく報道した。同年9月1日、FDAはロバスタチン、すなわち商品名「メバコア」の新薬承認を決定したと発表した。

天然スタチン―コンパクチンの仲間たち

●三共の「プラバスタチン」は微生物からつくった半合成スタチンである。コンパクチンとの違いは胴部に水酸基が1個余分についただけである。コレステロール合成阻害活性はコンパクチンの1.5~2倍、すなわちロバスタチンと同程度。1989年に国内で商業化し、海外ではブリストル・マイヤーズ・スクイブ(社)が開発を進めた。

合成スタチン

●天然スタチン(コンパクチンとロバスタチン)に比べ、合成スタチン(フルバスタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチン)は疎水部(胴部+腕部)の構造が大きいだけに、コレステロール合成酵素の活性中心との相互作用(結合)部位が多い。一例を挙げると、ロスバスタチンの疎水部は疎水結合に加え、コレステロール合成の律速酵素であるHMGCRの活性中心の一部と「イオン結合」で結合している。

●スタチンはHMGCRと競合して活性中心と結合するだけでなく、活性中心の立体構造(コンフォメーション)を変えることも明らかになった。アトルバスタチン(おそらくロバスタチン、ピタバスタチンも)が天然および半合成スタチンに比べ阻害活性が強く、LDLコレステロール値を60%も下げるのは、イオン結合などによるHMCGR分子の立体構造の変化にあると見られる。

全国の薬剤師で作る薬剤師専門サイト

こちらの記事はファーマシスタの管理者で、株式会社ティーダ薬局(代表取締役)である伊川先生の記事です。

腎臓が気になる人にとって、一般名:プラバスタチン(薬品名:メバロチン)は注意する必要があると思います。それは代謝排泄が「胆汁+腎排泄」であるためです。この表を見る限りは、他の薬は肝臓排泄が多いので、肝臓が悪い人でスタチンを服用する場合は、逆にプラバスタチンがお勧めだと思います。

画像出展:「厚生労働省」

これを見ると、糸球体の毛細血管は0.005㎜となっています。一方、LDLコレステロールの粒子径はおよそ25nm(0.000025㎜)です。比較すると、毛細血管の1/200ということになりますLDLが1㎝のパチンコ玉だとすると、毛細血管は直径2mの下水道管というイメージです。

けっこう大きいですね。

5 大規模臨床試験から見えてみたこと

多彩な生理・薬理作用

●骨粗鬆症

・骨粗鬆症の治療薬「ビホスホネート系薬剤」とエストロゲン療法はすべて破骨細胞を抑えるもので、骨芽細胞の働きを活性化して、破壊された骨の補修を促進するものはない。このため発見されたときには、すでに骨の20~30%を失っているような患者の骨を元に戻す手段はなかった。

・1999年、動物実験でロバスタチンとシンバスタチンが骨の形成(補修)を活性化することが示された。若いマウスの頭蓋冠上にロバスタチンを5日間皮下注射したところ、骨の量が対照マウスに比べ50%も増えたのである。シンバスタチンを35日間経口投与した卵巣摘除ラットでも骨量の増加がみられた。

・スタチン服用者群と非服用者群の骨折の発症率を比較した調査結果がこれまでいくつも報告されているが、まだ結論が出ていない。これはスタチン服用者群が非服用者群に比べて骨粗鬆症の発症率が50~70%も低いとする報告と、両群の間に有意差が認められないとする報告が拮抗しているからである。

●アルツハイマー病

・疫学研究によれば、高コレステロール血症患者にはアルツハイマー病が多い。コレステロールを運ぶリポタンパクの一つ「アポリポタンパクE・タイプ4」(アポE4)はアルツハイマー病の主要な危険因子として知られ、アポE4に多形現象が見られる患者には高コレステロール血症とアルツハイマー病が多い。

・コレステロールがAβの生成を促進する例が報告されている。スタチンの大規模臨床試験から、スタチンの投与を受けた患者は投与を受けない患者に比べアルツハイマー病が三分の一から二分の一も少ないことが示唆されている。

・『スタチンがコレステロール合成を制御する酵素HMGCRを阻害すると、NO濃度が上昇する。NO濃度が上がると炎症が抑えられるだけでなく、血管拡張と血管形成が促進される。炎症は動脈硬化プラーク(病斑)を不安定にして心臓発作を誘発するが、スタチンが炎症を抑える結果、プラークが安定して心臓発作を防ぐことは臨床研究からも支持されている。』

エピローグ

●私の関心がコレステロールの生化学からコレステロール低下薬の開発へと変わったのはこの時期である。帰国前の1968年初めには、『ニューヨーク・タイムズ』が「メルクとNIHの研究者が、歯垢を溶かすデキストラナーゼというカビの酵素を開発中である」と大きく報道した。この記事を読んで、フレミングが青カビからペニシリンを発見したことや、自分がカビとキノコのペクチナーゼを発見したことなど忘れかけていたことを思い出して、カビとキノコを利用してコレステロール低下剤を開発することを思いついた。

私は「米国の研究者と同じことをしても勝ち目がない」ことを留学中に痛感していた。カビとキノコからコレステロール合成(HMGCR)阻害剤を探す研究はその思いに叶った。ブロック博士らの業績を基盤にして、近い将来コレステロール合成阻害剤を合成化合物の中から探す研究者が出てくる可能性があったが、カビとキノコを用いる泥臭い仕事に賭ける研究者は現われそうになかった。

感想

今回、遠藤先生の『新薬スタチンの発見』を拝読させて頂き、元来、薬嫌いの私ですがスタチンを服用する決心がつきました。もちろん、これはLDLコレステロールを減らすのが主目的ですが、同時にスタチンの“腎保護機能”にも注目しています。

そして、スタチンに対して期待している一番の理由は、遠藤先生が語っている以下のお話が、直観的で説得力を感じるためです。

『抗生物質の例から、私は微生物の中にはコレステロール合成阻害物質をつくるものがいるだろうと予測した。微生物が抗生物質をつくるのは、外敵である他の微生物を殺すかその生育を阻止して生き残るためだという説があった。私はこの説を取り入れ、微生物の中には、コレステロール合成阻害物質で外的微生物を殺すか、その生育を阻止するものが存在する可能性が十分あると考えた。』

『当時の流行には逆行したが、私はコレステロール合成阻害物質を生産する可能性が高い微生物として、原核生物の放射菌ではなく、真核生物のカビとキノコを選んだ。放射菌がつくる抗生物質の中には優れた抗菌力をもつものが多かったが、ストレプトマイシンの難聴、クロラムフェニコールの再生不良性貧血のように、安全性に懸念がある例が目についた。』

スタチン情報1(2023年2月6日追記)

スタチンに関する情報を2つご報告させて頂きます。

循環器最新情報

Q:『脂質異常症の治療薬で横紋筋融解症の副作用があるようですが、よく見られるものですか』

A:融解症の副作用が有名なのは、HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)とフィブラート系薬剤で、特にこの両者の併用にて、その発症率が増加することが知られています。脂質異常症治療薬の中で横紋筋その頻度に関しましては、Jacobsonらは、筋肉痛を生じるのが5%、筋障害を来すのが0.1~0.2%、そして横紋筋融解症が0.01%に生じると報告しています(Jacobson TA, Mayo Clinic Proceedings. 2008;83:687)。(0.01%ということは、10,000万人に一人になります)

また、2011年になりますが、”スタチンによる横紋筋融解症の遺伝子マーカー”という論文(pdf7枚)がありました。主な内容は以下の通りです。

『スタチンが単独で投与された場合の年間10000人あたりの横紋筋融解症の発症件数は、アトルバスタチン、プラバスタチン、シンバスタチンで0.44件、セリバスタチンで5.34件であり、その頻度は著しく低い、しかし、フィブラート系薬剤とスタチンの併用による年間10000人あたりの横紋筋融解症の発症件数は、アトルバスタチン、プラバスタチン、シンバスタチンで5.98件、セリバスタチンでは1035件と頻度が10倍から190倍にも上昇する。』

注)セリバスタチンに関して調べたところ、以下の情報を見つけました。なお、本文を読むには日刊薬業の会員登録が必要になります。

“武田薬品・バイエル薬品 セリバスタチンの国内販売中止を決定”(2001/8/24 00:00)

セリバスタチンは販売中止とのことなので、誤って服用する危険性はありません。安心しました。

“スタチン・アスピリン・メトホルミンと肝がんリスクとの関連~メタ解析”

『スタチン、アスピリン、メトホルミンが肝細胞がんを予防する可能性があることを示唆する報告があるが、これまでのメタ解析は異質性やベースラインリスクを適切に調整されていない試験が含まれていたため、シンガポール・National University of SingaporeのRebecca W. Zeng氏らは新たにメタ解析を実施した。その結果、スタチンおよびアスピリンは肝細胞がんリスク低下と関連していたが、併用薬剤を考慮したサブグループ解析ではスタチンのみが有意であった。メトホルミンは関連が認められなかった。』

Alimentary Pharmacology and Therapeutics誌オンライン版2023年1月10日号に掲載。

スタチン情報2(2025年2月10日追記)

“スタチンと認知症リスクに関するメタ分析、最も顕著な予防作用が示された薬剤は”

『世界の認知症患者数は、5,500万例に達するといわれており、2050年までに3倍に増加すると推定されている。心血管系への効果を期待し広く用いられているスタチンには、神経保護作用があるとされているが、認知症リスクに対する影響については、相反する結果が報告されている。ブラジル・アマゾナス連邦大学のFernando Luiz Westphal Filho氏らは、スタチンと認知症リスクとの関連を明らかにするため、システマティックレビューおよびメタ解析を実施した。Alzheimer's & Dementia誌2025年1月16日号の報告。

~中略~

・すべての原因による認知症に対し最も顕著な予防作用を示したスタチンは、ロスバスタチン(HR:0.72、95%CI:0.60〜0.88)であった』

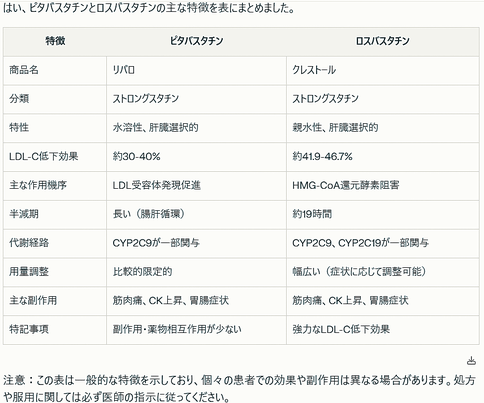

画像出展:「悪玉コレステロール治療薬の選び方」(湘南いいだハートクリニック)

スタチン情報3(2025年3月22日追記)