前回の”脳と運動”では、運動が脳にとって最も良いものの一つであることが明らかになりました。一方、過度なストレスは運動の対極、最も悪いものだと思います。

今回の『ストレスに負けない脳 心と体を癒すしくみを探る』という本は、脳とストレスの関係を深く知りたいと期待して購入したのですが、多くのことを知ることができました。なお、ブログは8つに分けています。

著者:ブルース・マキューアン、エリザベス・ノートン・ラズリー

監修:星恵子

訳:桜内篤子

出版:早川書房

発行:2004年9月

発行は2004年と決して新しい本ではないため、最新の説からは違和感があるかもしれませんが、”原注(p275~p292)”として参照論文が掲載されており(計210)、これらの論文を背景に書かれた本であることが分かります。

本書では、「アロスタシス」と「アロスタティック負荷」というものを非常に重要なものとして位置づけています。もちろん、本文の中でも詳しく説明されているのですが、監修を担当された昭和薬科大学の星先生が書かれた”解説”が一般的、客観的な説明として大変分かりやすいものと思います。なお、これは”解説”の一部になります。

解説

『マキューアン博士がストレスについて書かなければと思い立ったのは、ひとつには日頃よく見られるいわゆるコモン・ディジーズである心筋梗塞や高血圧症、糖尿病なども、実は感情や、情緒的・心理的状況が、それらの疾患の発症や進展に密接に関与していることが理論的に説明できると確信しているためで、それを喚起することによって、これらのありふれた疾患の予防につなげたいと考えたからである。もう一つは、将来、”うつ病”になる人の割合がかなり高くなることが予測されており、この点も大いに危惧してのことである。

ストレスについて書かれている本書が、これまでになく新鮮に見えるのは、アロスタシス、アロスタティック負荷という言葉を用いているからであろうか。普通、ストレスを受けると心身ともに消耗し、ときに身体はボロボロになってしまう。本来のストレス反応は病気を引き起こすことが目的ではなく、むしろ身の安全とサバイバルを目的としているはずである。そこでストレスを身体を守るシステムであると理解するために、別の用語を用いた方が賢明と考えたのだろう。そこで、選ばれたのがアロスタシスである。アロスタシスもアロスティック負荷もこれまでなじみのない言葉であるが、アロスタシスとは生物学や医学でよく知られているホメオスタシス(恒常状態)とほぼ同義語である。ギリシャ語でホメオスタシスのホメは同じ、スタシスは一定の状態という意味で、外部環境が変わっても身体内部はほぼ一定に保たれることで、W・B・キャノンの「からだの知恵―この不思議なはたらき」に詳細に書かれている。ホメオスタシスの代表例に体温凋節や酸塩基平衡などがある。体温は35.3度~37.5度、体液のpHは7.36~7.46と、これらの変動幅は許容範囲が狭く、一定の基準を超えると死に至る。一方、心拍数や呼吸数、血糖値は変動幅の許容範囲が広い。食後2時間の血糖値は140mg/dl以下が正常であるが、それが倍以上の300mg/dlになっても400mg/dlになっても死ぬことはない。そこでマキューアン博士は、生体が何らかの刺激を受けた時、それに応じて変化するのであるから、ギリシャ語で変動するという意味の「アロ」が語源となっているアロスタシスの方が適切であると考え、好んで用いた。そして、アロスタシスが一定の限界を超えた時がアロスタティック負荷である。』

目次は以下の通りですが、黒太字が取り上げた項目です。

序文/ロバート・サポルスキー

1 ストレスの不思議なしくみ

ストレスとは何か

ストレスとアロスタシス

闘うか逃げるか

自分で引き起こすアロスタティック負荷

ストレスと情動

ストレスの生みの親セリエ

現代人特有のストレス

2 ストレスは脳からはじまる

脳が飢え、脳が恋する

ストレス反応

大切なストレスホルモン

海から生まれたストレス

魚たちのストレス

動物たちのストレス

ヒトのストレス

ストレスと記憶

3 ストレスと感情のつながり

“感情”に対する新しい見方

脳のメッセンジャー

神経細胞の鍵と鍵穴

空腹ストレス

ストレスと遺伝子

ストレスが脳に“戻る”とき

4 アロスタティック負荷はこうして起こる

サッチャー首相の民営化と共産主義の崩壊

ストレスが風邪を長びかせる

ストレスは気分で変わる

マイナス思考の危険性

ストレスホルモンが多すぎる場合

ストレスホルモンが少なすぎる場合

生活習慣とストレス

5 動脈硬化・肥満・糖尿病を防ぐには―ストレスと心臓

自律神経系の三つの顔

心臓にブレーキをかける迷走神経

自律神経のしくみ

呪いによる死

怒りっぽい人は要注意

生活習慣と心臓

体脂肪とインスリンの関係

自ら選ぶ生活習慣

6 免疫は諸刃の剣

ガンになりやすい人

愛する人の死の脅威

ストレスが体を守ることもある

ストレスで動員される白血球

免疫の逆襲

ストレスとぜんそく

免疫の勘ちがい

7 トラウマが脳を攻撃する

記憶を探して

コルチゾールの役割

ストレスと記憶回路

コルチゾールの威力

狙われる海馬

ラットも上下関係に悩む

ストレスの効能

ツバイの実験

保護か危害か

脳がトラウマに屈するとき

遺伝子とストレス

細胞のスイッチ

コルチゾールの微妙な働き

ストレスと加齢

8 ストレスに負けない生活

ウォーキングの効果

運動と脳

ストレス解消は食生活から

快眠の大切さ

睡眠とストレス

酒はストレス解消にならない

友だちの支え

社会的支援とガン

気のもちようでずいぶん違う

コントロールのよい面と悪い面

医学に携わる者としてひとこと

9 ポジティブ・ヘルスとは?

麻薬のような体内物質エンドルフィン

脳がつくりだす薬

エンドルフィンを越えて

アルツハイマー病の原因

運動がストレスに効くわけ

抗うつ剤の効果

海馬とポジティブ・ヘルス

神経細胞新生とうつ病

エストロゲンの働き

私たちを守る脳

10 これからの展望

アロスタシスと予防医学

子どもとストレス

高齢者とストレス

不利なマイノリティ

経済的状況と人生観

ポジティブ・メンタルヘルス

大事な人間のつながり

変えられること変える勇気

これからの神経生物学

ストレスとは何か

『本来ならストレス反応は、体の主要システムが協力しあう洗練された防御機構のひとつである。これは緊急反応あるいは「闘争か逃走か」反応とも呼ばれる。ストレス反応のおかげで私たちは緊急事態に対応し、状況の変化に対処することができる。そのために脳、内分泌腺、ホルモン、免疫系、心臓、血液、肺が総動員される。ストレスに対して闘おうが、断固とした態度で臨もうが、安全のために逃走しようが、それとも目の前の作業に集中しようが、ストレス反応は瞬時に必要なエネルギーや酸素、筋力、燃料、痛みに耐える力、頭の回転、感染に対する一時的な防御体制を提供してくれる。ストレスがたまったり続いたりしたときに、体のいろいろな部分に支障を来たすのはそのためだ。

ではなぜストレスで心身がボロボロになるのか。人間の体はなぜ、苦境に立たされたとき、病むようなしくみになっているのか。ストレス反応の機能はもともと病気にさせるためのものではないはずだ。緊急反応は、身の安全とサバイバルというもっとも重要な任務を達成するために進化したしくみなのである。ストレス反応という強力でダイナミックな復元能力のおかげで注意力が鋭敏になり、脅威に備えて体が準備体制をとり、終わるともとの状態に戻る。しかも普通は副作用もない。ただし、脅威があまりにも大きかったり反応が逸脱してしまうと、病気の原因になるのである。

本書の狙いは次のパラドックスに注意を喚起することだ。つまりストレスは厳しい状況のもとで人間の体を守ってくれるが、慢性的に作動すると有害になり、病気を悪化させるということだ。疲れたときに人は、めまぐるしい世界で生きているのだからへとへとになるのも無理はないと思いがちだ。しかし、逆境に立ち向かうときにストレスがかかるのはある程度しかたがないにしても、ストレスでボロボロになる必要はないのだ。本来私たちを守るはずのシステムそのものが脅威となる必然性はないし、そうなることが正常とは言えない。この違いを認識することが非常に大事である。ストレスが健康に与える影響について考えるうえで、新しい言葉が必要だと私が思うようになったのはそのためだ。

ストレスという概念自体、時代遅れになっているので、元の意味に立ち戻って、定義を整理するべきだろう。したがって本書でストレスと言うときは外部で起きることのみを指すことにする。科学の進歩のおかげで、ストレス反応または緊急反応について、以前よりわかってきた。そこで私はその反応に、「アロスタシス」という言葉を使うことにした。そしてストレス反応が私たちの体に逆襲するような状態には「アロスタティック負荷」という言葉を当てる。本書を通じてこのふたつの言葉について説明するが、まずは簡潔に述べておく。』

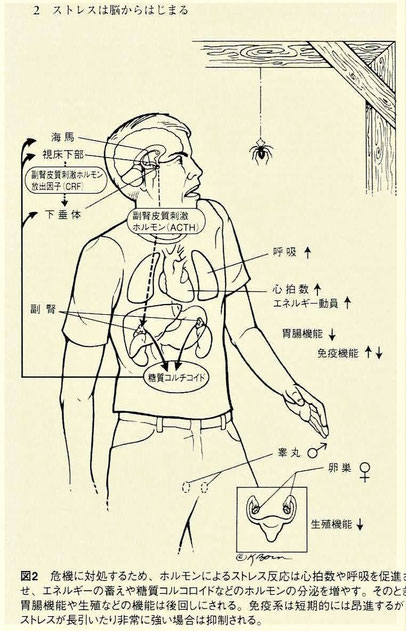

ストレス反応

『アロシスタシスは脳の深いところで始まる。脳にある視床下部が腎臓の上にある副腎体に警鐘を鳴らすと、副腎体はこれに古典的な緊急反応で応じる。そして主要なストレスホルモンの第一陣、つまりアドレナリンを分泌する。アドレナリンは心拍数を上げ、筋肉や諸器官に余分に血液を送る。気管支が拡張し酸素が大量に吸入され、通常より多くの酸素が脳にも送られ、注意力が高まる。怪我したときに毛が立つような感覚がするのは、出血を抑えるためにアドレナリンの働きで皮膚の血管が縮むからだ。さらに出血への防止策として、凝血を速める線維素原(フィブリノゲン)という物質の分泌がアドレナリンによって促される。最後に、アドレナリンは体に働きかけて、グリコーゲンとして貯蔵されたブドウ糖を放出させ、また蓄積された脂脂を脂肪酸に分解してエネルギー源を確保する。この緊急反応の間、脳はエンドルフィンという鎮痛作用をもつ物質を出し、生体が危機においても機能できるようにする。

緊急事態になるべく速く対応するため、視床下部は副腎に直接通じる神経回路を使って伝達する。アドレナリンが中心的な役割を果たすこの段階が、ストレスに対する最初の反応である。猫を助けるために老女が車を持ちあげることができたのは、このアドレナリンのおかげにちがいない。

次に脳は視床下部‐下垂体‐副腎軸(略してHPA軸)という先鋭部隊を動員する。これが、脳がホルモンをメッセンジャーとする防衛機構の第二陣だ。HPA軸はアロスタシスならびにアロスタティック負荷のもとになる機能である。これによって神経系、内分泌系、免疫系が動員されるのだが、うまく機能することもあればしないこともある。HPA軸が正常に機能しているとき、私たちの体はエネルギーと集中力を発揮して危機に対処できるが、ストレスがたまるとHPA軸のバランスが崩れて、ぜんそくの発作を起こしたり、風邪をひいてもなかなか直らなかったりするのである。

アロスタティック反応は視床下部が副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)という物質を放出することによって作動する。CRFが専用の血管を通ってアーモンド大の下垂体に達すると、下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が分泌される。ACTHが血管を通って副腎を刺激すると、副腎から第二の主要ストレスホルモンであるコルチゾールが血液に放出された体内を循環するのである。

コルチゾールは、コレステロールから作られている(これはコレステロールが重要な役割を果たす例だ)。コルチゾールの最初の任務はアドレナリン放出によって使い果たされたエネルギーを補充することで、食べたものをグリコーゲンや脂肪に変えて貯蔵しやすくする。コルチゾールは私たちを活動的にさせ、おなかをすかせる。しかしコルチゾールが分泌されすぎると、筋肉を刺激してブドウ糖を取り込むインスリンの働きが抑えられてしまう。さらにコルチゾールが過剰になると、脂肪が増え、とりわけ、健康に悪いとされる腹部にたまる。コルチゾールはさらに筋肉のタンパク質を減らして脂肪に変える働きを促し、その結果、骨のミネラルが減る。

コルチゾールは免疫系にとっても諸刃の剣となりうる。多すぎると免疫機能を抑えるため、感染症にかかりやすくなる。しかし短期的には、コルチゾールは感染や怪我に対処するのを助ける。つまり怪我や感染から体を守る白血球を、侵略を受けた場所に送り込むのである。このときコルチゾールは白血球が血管壁や傷口、感染箇所など、防衛しなければならない部分の細胞にくっつきやすいよう、その表面を変える働きをする。

免疫活動がもう十分だと知らせるのもコルチゾールの働きだ。このメッセージはまず脳に送られ、視床下部、下垂体を経由し、ストレス反応を調整する。コルチゾールのチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)の機能が、免疫反応が活発になりすぎることによっておこる湿疹やアレルギー、免疫が体の健康な細胞を攻撃する自己免疫疾患を防ぐのである。湿疹にステロイド軟膏を塗ったり、炎症を抑えるためにステロイド剤を飲むのは、体内のコルチゾールが通常行っている働きを補うためだ。』