前回の “小児の理学療法2”で注目したのは“脳性麻痺”を詳しく知ることでした。これは良い施術を提供するための大前提と考えるためです。そして最後となる今回は第6章の運動療法を取り上げました。

運動療法を学ぶうえで、我々に求められる具体的な施術(マッサージや鍼治療[刺さない鍼や円皮鍼を含む])がどのようなものになるのか、できる限り事前に想定しておいた方が望ましいと思い、あらためて第5章の脳性麻痺に戻って、洗い出した内容を整理整頓し見直すことにしました。

狙いは脳性麻痺の種類別に整理したという点です。黒字には問題点、青字には対策や課題、赤字には脱臼の原因が書かれています。太字は重要と思った部分であり、さらに“痙性”と“分離運動”を斜め文字にしたのは、これらが施術の柱になるのではないかと考えるためです。

続いて、この表のそれぞれの太字を全体的視点で眺め、抽出したポイントが以下になります。このポイントを頭に入れて第6章に進みます。

上の図の中で補足したいのは、ほぼ中央に書かれた”大腿筋膜張筋”です。

これは第5章 脳性麻痺ー2.痙直型両麻痺ー16)股関節脱臼 に書かれていたもので文章は次の通りです。

『股関節の内転・内旋変形は同時に起きる。この変形の責任筋は大腿筋膜張筋と考えられている。』なお、これに次の文章が続いています。『また内転では長内転筋と薄筋の痙性が要因と考えられている。』

大腿筋膜張筋に血液がしっかり流れ込み、筋肉が良い状態(軟らかい)になり、細い筋線維が適切なトレーニング等で太く、力強く成長させることができれば股関節脱臼のリスクは減らせるのかも知れません。

ところで、私は今まであまり大腿筋膜張筋を注目したことがありませんでした。そこで今回、その大腿筋膜張筋に焦点を当てたいと思います。

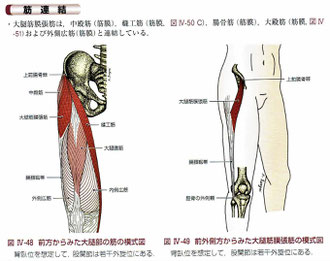

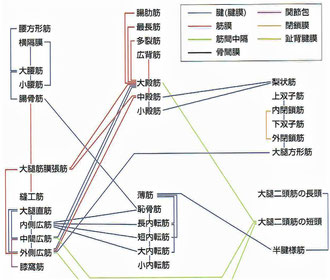

次に大腿筋膜張筋と周辺の筋肉とのつながりについて確認してみます。以下の二つの画像はいずれも『改訂版第2版 骨格筋と触察法』から拝借しました。右側の図では左端中央付近に大腿筋膜張筋が出ています。これを拝見すると大腿筋膜張筋+腸脛靭帯の重要性が理解できます。

左の図は『病気がみえる vol.11 運動器・整形外科』から拝借したものです。

大腿筋膜張筋は中殿筋とともに、下肢の外転に大きく関与していることが分かります。

なお、『小児の理学療法』の中には次のような記述があります。「痙性分布には必ず左右差がある。体幹深部筋の痙性分布の非対称性により、肩甲帯と骨盤帯の位置異常が発生しやすくなる。また、体幹の表在筋、とくに内転筋と内旋筋の痙性分布により、四肢の外転運動が制限されてしまう。」

第6章の目次は以下の通りです。今回はすべて網羅しています。

第6章 運動療法

1.頭のコントロールのための運動療法

1)背臥位での頭の回旋

2)腹臥位での頭の回旋

3)腹臥位での頭の挙上

4)背臥位からの頭の屈曲

5)頭の固定性を高める準備としての圧迫手技

2.上肢の挙上運動とリーチの準備

3.上肢の支持性

4.脊柱の側屈可動性の準備

5.脊柱の伸展可動性の準備

6.パラシュー反応の誘発

1)パラシュート反応誘発のための準備

2)パラシュート反応の誘発

7.減捻性立ち直り反応を応用した運動の誘発

1)体に働く頸の立ち直り反応

2)体に働く体の立ち直り反応

3)抗重力方向への体に働く体の立ち直り反応

第6章 運動療法

1.頭のコントロールのための運動療法

●未熟者の頭は前後径が長く横径が狭いため、どちらか一方を向いており頭の回旋がうまくできない。

また、水頭症の子どもでは体の大きさに比較して頭部が大きいため、頭を動かすことが困難となる。脳性麻痺児も同様に中枢神経系障害のため、頭部をコントロールすることが困難である。頭のコントロールの獲得はこれからの運動発達の出発点でもあり、非常に重要な役割をもっている。そのため、頭のコントロールを促すように運動療法を計画しなければならない。ここでは基本的な頭のコントロールの刺激の方法を示す。

1)背臥位での頭の回旋

●頭の回旋を刺激する方法として、視覚、聴覚、触角を刺激し、できるだけ自発的な運動を引き出す。

●視覚刺激では明るい赤や黄色などの原色の玩具を乳児の目の位置から20~30cmの位置でまず見せるようにする。乳児が玩具を見ていると確信できた段階でゆっくりと玩具を動かし、乳児が目を動かしてくるかどうか確認しながら頭の回旋を刺激する。

●聴覚刺激は耳の高さを中心に直径15cmの円内で行う。乳児が驚くようであれば音を優しいものに変えていく。

●触覚刺激で代表的なものは探索反応で、この反応は乳児が空腹のときに出現しやすく、満腹時には出にくくなる。なお、探索反応を誘発刺激として使用できるのは、未熟児、乳児に限定される。

●体幹を側屈させることで頭の回旋を促す方法は、自発的な頭の回旋をなかなか見せてくれない乳児や脳性麻痺児に適している。セラピストは骨盤を持ち頭が回旋している側に骨盤を挙上し、ゆっくりと体幹を側屈させていく。

●背臥位で後頭側の肩を床の方向に押し下げる。同時に後頭側の上肢を外転位にし、腕を引き出して刺激する。この方法は注意しないと自発的な頭の回旋ではなく、刺激の反動で頭を他動的に回してしまうだけになるため、最初はゆっくりと刺激を加え、子どもの反応をみながら段階的に刺激を強めていくことが大切である。

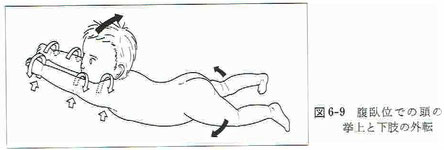

2)腹臥位での頭の回旋

●子どもを腹臥位に置き、顔面側の上肢を屈曲し体側に沿わせ、手が乳児の口の周辺に位置するようにする。後頭側の上肢は伸展させ、体側に沿わせる。次に後頭側の肩を床から持ち上げ、顔面側の上肢の前腕に体重が移るように操作する。このとき、子どもの鼻が床に押しつけられるような位置になるが、そのまま子どもが反応するのを待つ。これは体に加えられた非対称的な圧分布が頭を正しく立ち直らせる「頭に働く体の立ち直り反応」を刺激している。

3)腹臥位での頭の挙上

●子どもを腹臥位に置き、肘付き腹臥位をとらせる。続いて、両肩を広げるように下から上に向かって肩を押す。そして、ほぼ同時に広げるように下から上に向かって肩の固定性を高める目的で肘の方向に押しつける。この一連の動作を素早く繰り返し、頭の挙上を促す。子どもが頭を持ち上げてきたら刺激の間隔を広げていく。

●子どもを腹臥位に置き、まず両腕を子どもの顎をすくうようにセットする。次に、子どもの頭を上方に押し上げるように両腕を動かす。このとき、頭の挙上だけではなく、脊柱の抗重力伸展も同時に促す。

●子どもを腹臥位に置き、まず両上肢をまず挙上する。次に、上肢の中枢部を持ち、肩を外旋させながら、床から持ち上げ脊柱の伸展を促す。同様のことを肘や手から操作して頭の挙上を促す。脊柱の抗重力伸展が適切に促されると両下肢の外転が生じる。

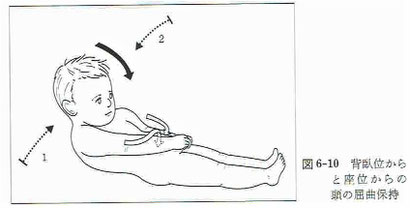

4)背臥位からの頭の屈曲

●子どもを背臥位に置き、両腕の前で肩を内転させる。次に、子どもを下肢の方向に両腕を内転・内旋させながら引き起こしていく。逆に子どもを座位にセットした後、徐々に背臥位へ近づけていき、頭の屈曲を保たせる。

5)頭の固定性を高める準備としての圧迫手技

●子どもを腹臥位に置き、頭と骨盤を両腕で挟み込む。そして、両手で同時に体を圧縮するように軽く繰り返す。この手法は子どもの全身が低緊張のときに使えることがある。

2.上肢の挙上運動とリーチの準備

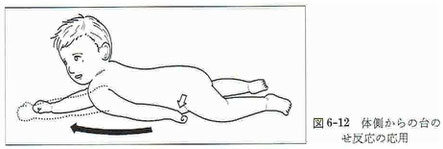

●上肢の自発運動が少なかったり、運動がみられない場合、自発的な上肢の運動を誘発する必要がある。このような場合、台乗せ反応を利用することができる。とくに固有感覚性の台乗せを刺激することで上肢の運動を引き出すことができる。子どもの上肢を体側に沿わせ、手背を床に向ける。次に、手掌部から床方向に圧迫を加え、手背に固有感覚刺激を入れていく。このとき、子どもは刺激に応じて上肢を体側から上方に挙上しようとして肩を床から持ち上げ、挙上運動を開始する。この挙上運動にセラピストはついていき、挙上に伴い、手関節が背屈するまで待つ。

3.上肢の支持性

●上肢の支持性が未熟な子どもをただ腹臥位に置くだけでは、上肢の支持性は改善してこない。このような場合には、子どもが頭を挙上しやすくするために、胸の下にバスタオルなどを丸めたものを入れてやり、胸部を床から離すようにする。このような姿勢を5分から20分間保てるようにする。子どもの手元に好きな玩具を置いたり、好きなテレビ番組をこの姿勢で見せるのも良い。

●on elbowsはとれるがon handsまでの姿勢になれない子どもには、上肢伸展支持を促す刺激をつかう。子どもの両肩を保持し、斜め後方へ体を引き上げる。子どもが反応しない場合は保持しているセラピストの手で体を上下させて、子どもの上肢伸展を促す。子どもが反応を示したら、セラピストの介助を減らす。

4.脊柱の側屈可動性の準備

●重症な脳障害をもつ乳児は早い段階から体幹の可動性の乏しさを示す。乳児の体幹は硬く、体幹の側屈、伸展、屈曲に強い抵抗を示すことがある。このような場合、他動的ではあるが乳児の体幹に側屈の可動性を体重移動と組み合わせて行うことで、体幹の柔軟性を得ることができる。

5.脊柱の伸展可動性の準備

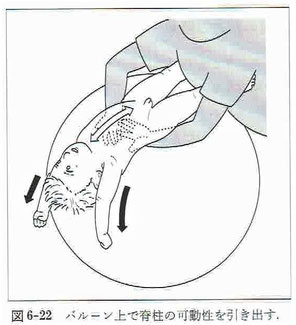

●上肢の支持性には脊柱の重力に抗した伸展が不可欠である。しかし、痙直型両麻痺、片麻痺、四肢麻痺の体幹部の痙性により十分な伸展活動が行えない症例が存在する。そのような症例に対して、事前に脊柱の伸展の可動性を引き出しておく必要がある。

①子どもをバルーン上に背臥位でのせる。セラピストの両手を子どもの脊柱の両側に位置させる。次に、上部脊柱から順に骨盤に向かってバルーンを振動させ、脊柱全体にわたって伸展可動性を高める。十分に脊柱が伸展し、体幹に分布する屈筋痙性が減少してくると、子どもの上肢がリラックスして重力方向に挙上位をとるようになる。

②子どもが年少の場合にはセラピストの膝の上でバルーンと同様に脊柱の伸展を引き出すことができる。セラピストは両手で子どもの骨盤をしっかり保持し、両膝を脊柱の両側に位置させる。次に膝を軽く上下させ脊柱に振動を与える。そして、少しずつ子どもを下降させていき、脊柱全体にわたって伸展性を引き出していく。

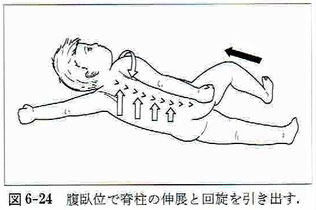

③子どもを腹臥位に置き、顔面側の肩を床から持ち上げ、反対側から脊柱を軽く圧迫する。肩を床から持ち上げ、脊柱を固定すると、体幹の回旋と伸展が引き出される。脊柱の固定点を徐々に骨盤に向かって移動させ、脊柱全体にわたる伸展と回旋の可動性を引き出す。

子どもをセラピストの両大腿部にまたがらせる。次に、両脇で上半身を抱え込み、一方の手は骨盤に当てる。そして子どもの体幹を伸展し回旋させる。このとき、骨盤に当てた手で股関節を十分に伸展させる。この手技で股関節外転制限の緩和をはかることが同時にできる。

6.パラシュー反応の誘発

●上肢にある程度支持性がつき、そして、保護伸展反応に不可欠な脊柱の抗重力伸展もある程度準備できたら上肢の保護伸展反応であるパラシュート反応を誘発していく。

1)パラシュート反応誘発のための準備

①子どもを膝立ち位に置き、子どもの両手をセラピストの手で受ける。次にゆっくりと前方にセラピストの手を引き下ろしていく。ある時点で子どもの体重がセラピストの手に重くかかり始めるポイントがある。そのポイントで少しの範囲で素早く引き下ろし、そしてただちに押し返す。これを繰り返していくと子どもは上肢をしっかりと伸展・支持してくるようになる。

2)パラシュート反応の誘発

●子どもをバルーン上に腹臥位で乗せて、前方にいろいろなスピードで押し出す。うまく手を出して支えることができるようになってきたら、できるだけ遠くに接地する。注意深く行い、頭部を叩打しそうな場合には素早く引き戻す。同様の方法で大きめのローラーを使ってパラシュート反応を誘発することもできる。

●子どもを端座位にし、セラピストは子どもの両下肢を外転させて、子どもの前に位置する。次に子どもの両手を交差させて保持し、次にセラピストの左手を離し、右手で子どもを側方に素早く誘導する。セラピストの離した左手はすぐに子どもの腹部を支持するようにする。子どもの手の着く位置を側方から徐々に後ろへと変化させていく。後方になればなるほど、子どもに体軸内回旋が要求される。

7.減捻性立ち直り反応を応用した運動の誘発

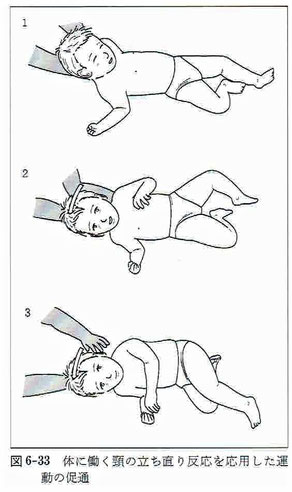

●人間の体の分節は3つあり、その一部に捻じれが加えられた場合には、その他の分節を使って元の正しい位置関係(アライメント)に戻そうとする減捻性の立ち直り反応が存在する。脳障害による発達障害児ではこの減捻性の立ち直り反応は潜在的にもっていても、自発的な首の運動が他の分節の捻じれをつくりだし、他の分節の反応が出現するまでに時間がかかる。このように反応の出現するまでに時間がかかるような現象を潜時が長いと表現する。同一の刺激部位で時間をかけて刺激することを時間加重とよび、複数の刺激部位を同時に刺激することを空間加重とよぶことがある。

1)体に働く頸の立ち直り反応

後頭部を保持する。そして一方に頸部をゆっくり回旋していく。回旋していくとある点でゆるやかな抵抗を触診することができる。そのポイントからさらに回旋を続けると、これ以上回旋できない所に到達する。その最終ポイントで頸部を保持して頭部以外の分節が出現するまで待つ。減捻性の反応が出現し胸郭、骨盤の回旋が出現し始めたら、それに合わせて頸部の回旋を続けていく。その結果、児は腹臥位にまで姿勢を変換していく。

2)体に働く体の立ち直り反応

●胸郭部と骨盤部の捻じれを骨盤部からつくり、胸郭部が捻じれを打ち消すように骨盤部と同じ方向に回転を起こす。胸郭部の回転が頭部の回旋を誘導し、迷路性立ち直り反応や視性立ち直り反応、頭に働く体の立ち直り反応が動員されて頭を床から持ち上げてくる。

※体に働く体の立ち直り反応は体幹の一部に加わる捻じれを元に戻そうとする反応で、体幹を対称的な位置に保つように働く。減捻性反射ともよばれ、生後4カ月から出現すると考えらええている。動作の連続性の面から乳児の観察をすると、背臥位から立位に至るまで、動作中に多くの体に働く体の立ち直り反応が観察される。

3)抗重力方向への体に働く体の立ち直り反応

●体に働く体の立ち直り反応単独で起き上がりが可能になるわけではなく、視性立ち直り反応、迷路性立ち直り反応、手指の把握機能などが協調してはじめて可能となる動作である。起き上がり動作中に出現する体幹の減捻性の回旋運動は発達とともに減少していくが、初期の段階では大きな回旋運動を伴う。この回旋運動の反応速度は運動発達と密接に関係しており、反応速度は運動発達の変化を強く反映している。

付記:下肢の痙性・分離運動

“脳性麻痺”を表形式で整理整頓し、続いて運動療法を勉強していったのですが、下肢の痙性や分離運動という問題に対し、これらに特化した運動療法はなく、総合的に改善に取り組んでいくもののようだということが分かりました。

硬くなった筋肉をマッサージや鍼で緩めることは可能ですが、根本対策は別にあるように思います。そのヒントは過去ブログの“動作法(姿勢の不思議)”と“アナット・バニエル・メソッド2(症例)”の中に隠れていそうです。注目すべきキーワードは“自己弛緩”と“脳の可塑性”です。

以下に過去ブログの内容の一部をご紹介します。そして、その詳細検討は今後の宿題とさせて頂きます。

著者:成瀬悟策

発行:講談社

発行:1998年7月

まえがき

『脳性マヒで動かないはずの腕が、催眠中に挙がったという事実に直面したのがことの始まりで、それ以来30年を経て今もなお、人の「動作」というもののおもしろさに取りつかれっぱなしの状態です。

脳性マヒによるからだの強烈な緊張を、脳・神経系から筋・骨格系への生理過程によって弛めるという当初の考えは、現実には役に立ちませんでした。そのからだの持ち主の心理的な活動によって自らのからだを弛めることで、初めて治療効果が上がり始めたのです。自己弛緩さえできるようになればと努めるうちに10年ほどが過ぎました。そして、自己弛緩だけでは不充分で、自らの意図どおりにからだを動かす要領を身につけることが必要とわかり、そのための訓練を続けるうち、また10年がすぎていきました。

それからの後の10年でさらにわかったのは、重力にそってからだを大地上にタテに立てることが必要であることでした。それは、からだを立てるための心棒、すなわち体軸をまっすぐに立てて自然に無理のない姿勢がとれるということです。そしてその状態から体軸のどの部位でもそれを柔軟に屈げたり伸ばしたり、反らしたり捻ったりしながら、上体部、手腕、脚足を前後左右に使いこなせるようになることが課題となりました。』

著者:アナット・バニエル

発行:太郎次郎社エディタス

発行:2018年8月

ボールのように硬く丸まってしまうリリー

『リリーと初めて会ったのは、彼女が三歳のときです。たいへん未熟な状態で生まれ、重度の脳性まひを負っていたリリーは身体が小さく、一歳といっても通用するほどでした。彼女が母親や妹とやりとりする様子は乳児のようで、のちに母親から聞いたところでは、生後五か月ていどの発達段階だと判定されたということでした。

リリーは筋肉の緊張が激しく、つねに肘をきつく折り曲げ、握りこぶしをつくっていました。両脚は膝が少し曲がった状態で交差しています。腹筋がつねに収縮しているために背が曲がり、自分の体重を支えることができません。自発的な動きがなく、寝返りを打つことも、うつぶせでいることもできません。うつぶせにすると身体を丸め、苦しそうにします。座らせるとたいへんな力を出してなんとか座るものの、背中はすっかり丸まり、数秒すると転がってしまいます。腕や手を使うことはできません。声は小さく不明瞭で、何を言っているか理解するのは困難でした。

しかし、そのような状態でも、私にはリリーがしっかり目覚めて神経を研ぎ澄ましていることがわかりました。大きな茶色の目で、興味深そうに周囲の様子を追っていたからです。

リリーを仰向けにレッスン台に寝かせましたが、その姿勢でも筋肉は収縮したままで、両脚は曲がり、台からやや浮いています。肘は折れ曲がってぴったり身体に引き寄せられ、腹筋も硬いままです。脳が、どのように力をぬけばよいのかをわからないのです。

左脚をやさしく持ち上げ、できる限り小さく動かそうとした瞬間、収縮していた筋肉がさらに強く縮み、リリーはボールのように丸まりました。私は手を止め、彼女が落ち着くのを待ちました。つぎに骨盤を、やはりできるかぎり小さく、とてもゆっくり動かそうとしましたが、今度も強く筋肉が縮みました。速度を思いきり落として、安心できるように話しかけながら、とても小さく、わずかに動かしてみても、筋肉は硬くなりました。私が動かそうとするたびに、彼女の脳は、身体をボールのように丸めるという未分化で強力な初期の動きのパターンに乗っとられるかのようでした。

十分ほどそのようにしていると、ある考えがひらめきました。ボールのように身体を丸めるのは脳性まひの影響だけでなく、学習したパターンだからではないか、と思ったのです。リリーはどう見ても動きたがっていました。彼女は彼女なりの方法で動こうとしているのに違いはありません。

リリーは二年近く、うつぶせにされ、座らされるという訓練を受けていました。訓練では握りこぶしを開かせようとしたり、立たせようとすることさえあったそうです。そのようなとき唯一リリーの脳にできたことは、強く収縮することで、そのため身体は丸まりました。自分から動こうとするとき、また、自分を動かそうとするあらゆる働きかけに対し、彼女の脳は、収縮するというパターンを結びつけることを学習したはずです。』