「ステロイドコントロール」は代々木時代(日本伝統医学研修センター)に恩師の相澤先生から教えて頂きました。「ステロイドもどんどん進化しており、ステロイドコントロールを理解した医師が処方するのであれば、たいへん優れた薬である」という主旨だったように記憶しています。

今回、その「ステロイドコントロール」がどんなものかを知るため、図書館から1冊の本を借りてきました。本当は川合眞一先生が2017年に出版された『ステロイド療法の極意』が読みたかったのですが、残念ながら埼玉県内には所蔵している図書館がなかったため、少し古い『ステロイドのエビデンス』を借りて勉強することにしました。なお、[ ]は私による追記になります。

ブログは“序”と“目次(大項目のみ)”に続いて、第1章、第5章、第10章から以下の題目の内容をご紹介しています。また、簡単ですが最後に“感想”を加えさせて頂きました。

●ステロイド漸減法や維持療法にエビデンスはあるか?

●ネフローゼ症候群に対するステロイド療法のエビデンスは?

●アトピー性皮膚炎に対するタクロリムス軟膏とステロイド外用剤の比較は?

●アトピー性皮膚炎に対するステロイド外用剤のランクと使用期間に関するエビデンスは?

序

『ステロイドは多くの診療科で使われるきわめて有用な薬であり、Henchが1948年に関節リウマチの治療に使って以来70年になろうとしている。翌年には全身性エリテマトーデスに使われ、さらに他領域も含む多くの疾患に使われるようになった。この間に十分な臨床的エビデンスが形成されてきた疾患もあるが、その高い有効性故に経験的に使用されてきた領域も少なくない。そのため、どこまでがエビデンスに基づいた使用であり、どの疾患のどんな症状に対する治療が経験的な使用であるかなどの臨床的な情報は、必ずしも十分に臨床医の知るところとなっていない。

そこで、こうした情報をクリニカルクエスチョンの形で項目を挙げ、それに応える形の本書を企画した。読者の皆様には、ステロイドで何らかの疑問が生じたときに調べる手段として、また、全体を読んでいただき、ステロイドのことを学んでいただくためにも利用していただきたいと願っている。

なお、本書のタイトルおよび本文には、グルココルチコイドの略称としてステロイドを使わせていただいた。国際的には学術論文で使われるのはグルココルチコイドが最も一般的で、コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)が次に続く、一方、ステロイドを使っている論文や教科書は世界では少ないが、わが国では治療薬を示す用語として最も一般的に使われていることから、本書ではステロイドとさせていただいた。』

第1章 リウマチ膠原病疾患

第2章 呼吸器疾患

第3章 循環器疾患

第4章 消化器疾患

第5章 腎疾患

第6章 神経疾患

第7章 血液疾患

第8章 内分泌疾患・代謝疾患

第9章 整形外科疾患

第10章 皮膚疾患

第11章 周産期医療

第12章 小児科

第13章 眼科疾患

第14章 耳鼻咽喉科疾患

第15章 集中治療

第16章 周術期

第17章 副作用・相互作用

第1章 リウマチ膠原病疾患

ステロイド漸減法や維持療法にエビデンスはあるか?

クリニカルクエスチョン

ステロイド療法は、一般に一定の用量で初期治療をした後、漸減するとされている。しかし、その漸減法は医療機関によってさまざまである。このステロイド漸減法や、さらにはその後の維持量投与についてのエビデンスはあるのだろうか。

エビデンスの実際

1)初期治療の期間と漸減法

ステロイドの初期治療の後で、ステロイドの漸減や維持量投与が必要な理由としては2つ考えられる。まず、ステロイドは本来内因性のホルモンであるため、外分泌能は低下する。そのため、急に中止すると副腎不全を合併する可能性がある。他の理由としては、漸減することや維持量投与により疾患活動性の再燃を防ぐことが期待されるためである。

専門家意見の集約ではあるが、ステロイド漸減法を調査した報告がある。重症臓器障害を有する全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus:SLE)患者の初期用量(体重70㎏の女性と仮定)は、集約された意見の中央値でプレドニゾロン換算で60㎎/日を2週間継続し、中等症SLE患者では同じく35㎎/日を1週間継続するという結果であった。この結果をわが国のSLE患者(体重50㎏と仮定)に外挿すると、重症例でおおむね45㎎/日を2週間、中等症例でおおむね25㎎/日を1週間投与が平均的ということになる。ただ、ステロイド初期用量については医師の間でも大きな違いがあることから、わが国の実態がどうであるかについては不明である。さらには、理想的なステロイドの初期用量が何㎎であるべきかについても明確な根拠はない。

初期治療後のステロイド漸減法は、1~2週ごとに10%程度漸減するのが従来は一般的であったが、この漸減法も経験に基づいて決められたものである。表1の重症例では、1週ごとに中央値で5~10㎎、中等症患者では5㎎の減量が始まり、その後の漸減速度もおおむね1週ごとに約10~20%であった。この調査の前提はステロイドの単独治療ではないわけだが、近年の、より早めの減量という臨床実態を示している。

2)維持量

Harrison内科学書には、PSL[プレドニゾロン]5~10㎎/日の連日投与または10~20㎎の隔日投与を通常行う維持投与として紹介されている。これに対し表1では重症例でも11週以降、中等症例は6週以降にステロイドを中止するとした医師が少なくない。ただし、この調査でも維持量を継続しているとした医師もおり、維持量の是非については専門医間でも一定していないことがわかる。

わが国で本間らが行った1,407例のSLE[全身性エリテマトーデス]の調査では、PSL5㎎/日未満あるいは中止した例の生命予後は、5~10㎎/日で維持していた例よりも有意に悪かった。また、Walshらは、抗好中球細胞質抗体(anti-neutrophil cytoplasmic antibody:ANCA)関連血管炎における再燃にかかわる因子を検討したところ、ステロイド中止例の再燃率が43%であったのに対し、維持投与例では14%と有意に再燃率が低かった。

これらの成績を合わせると、膠原病での実際的な対応としては、ステロイド漸減後も低用量を続けた方が長期管理にはよいことが示唆される。ただし、ステロイドの長期投与はほぼ全例に何らかの副作用を惹起することを考慮すると、患者の病態が数年安定していた場合などは、ストロイドの中止を検討すべきであろう。

エビデンスの使い方

以上述べてきたように、ステロイドの漸減法や維持量投与には明確なエビデンスがない。最近のより低用量の初期用量と早めの漸減を考慮すると、初期投与は2週間とし、その後はおおむね1週ごとに約10%の減量というのが現実的であろう。また、今後も検討が必要ではあるが、維持量投与は再燃率を若干下げる可能性がある。ただし、副作用を減らすという観点もあり、維持量投与を行う場合にもプレドニゾロン換算で5~10㎎/日、できれば5㎎/日以下をめざすことが望まれる。

Point

●ステロイドの漸減法には明確なエビデンスはないが、最近では初期治療2週間の後、おおむね1週間ごとに10%ほど減量することを勧めたい。

●維持量投与による再燃抑制効果については、観察研究によればプレドニゾロン換算で5~10㎎/日の投与は若干有用である可能性がある。

●維持量投与を行う場合でも、副作用予防の観点からは、疾患が安定していればプレドニゾロン換算で5㎎/日以下または中止をめざすのがよい。

第5章 腎疾患

ネフローゼ症候群に対するステロイド療法のエビデンスは?

クリニカルクエスチョン

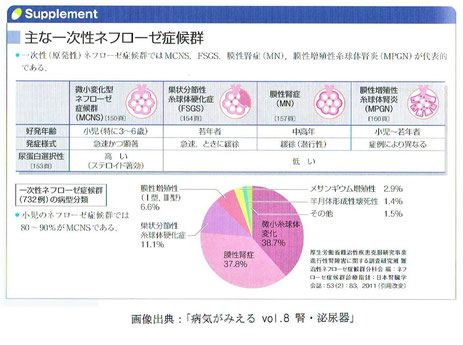

ネフローゼ症候群は蛋白尿3.5g/日以上、血清アルブミン3.0g/dl以下で定義される症候群であるが、疾患は幅広く、おのおの治療法が異なるため、ここではネフローゼ症候群の代表疾患である微小変化型ネフローゼ症候群(minimal change nephrotic syndrome:MCNS)、巣状分節性糸球体硬化症(focal segmental glomerulosclerosis:FSGS)、膜性腎症(membranous nephropathy:MN)について下記クリニカルクエスチョン(CQ)として述べることとする。

●CQ1:微小変化型ネフローゼ症候群に対するステロイド療法は尿蛋白減少・腎機能低下抑制に推奨されるか。

●CQ2:巣状分節性糸球体硬化症に対するステロイド療法は尿蛋白減少・腎機能低下抑制に推奨されるか。

●CQ3:膜性腎症に対するステロイド単独療法は尿蛋白減少・腎機能低下抑制に推奨されるか。

エビデンスの実際

ここでは、平成22年度の進行性腎障害に関する調査研究班による「ネフローゼ症候群診療指針」、2012年の糸球体腎炎のためのKDIGO(Kidney Disease Improving Global Outcomes:[国際腎臓病予後改善委員会])診療ガイドライン、「エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療指針2014」に従って述べる。

「エビデンスに基づくネフローゼ症候群ガイドライン2014」では推奨グレードを、A(強い科学的根拠あり、行うよう強く勧められる)、B(科学的根拠があり、行うよう勧められる)、C1[科学的根拠はない(あるいは弱い)が、行うように勧められる]、C2[科学的根拠がなく(あるいは弱く)、行わないよう勧められる]、D(無効性あるいは害を示す科学的根拠があり、行わないよう勧められる)の5段階に分けて記載されている。

また、KDIGOのガイドラインでは、推奨レベルを1(推奨する)、2(望ましい)、推奨グレードなしの3つのグレードに分け、エビデンスの質をA(高い)、B(中等度)、C(低い)、D(最も低い)の4段階に分け記載されている。

1)微小変化型ネフローゼ症候群

●推奨グレードB:MCNSに対する経口ステロイドは、初回治療において尿蛋白減少に有効であり推奨する。

●推奨グレードC1:MCNSに対する経口ステロイド単独使用は、急性腎障害の悪化傾向に有効であり考慮される。

MCNSは、一次性ネフローゼ症候群の約40%を占め、ステロイドに対する反応性は良好であり、90%以上の症例で、不完全寛解Ⅰ型に至るが、約30~70%程度に再発がみられ、頻回再発やステロイド依存性を示す症例が存在することが知られている。

ステロイド治療に対するRCT[Randomized Controlled Trial:無作為化臨床試験]のうち、成人例の報告では、腎機能に差はみられなかったが、尿蛋白は有意に減らしてとしている。

2)巣状分節性糸球体硬化症

●推奨グレードC1:FSGSに対するステロイド療法は、初回治療において尿蛋白減少・腎機能低下抑制に有効であり推奨する。

FSGSは、ネフローゼ症候群の約8%を占め、腎生存率(透析非導入率)は、20年で33.5%と長期予後は膜性腎症よりも不良である。ネフローゼ症候群から脱しきれない症例の予後がきわめて不良であるのに対して、不完全寛解Ⅰ型以上まで改善した症例の予後は比較的良好であることから、尿蛋白1g/日未満をめざして積極的な治療を行う必要がある。

初期治療による尿蛋白減少および腎機能低下抑制のRCTはないが、観察研究が数多くある。それらの報告のうち、特に成人の場合では、初回治療において副腎皮質ステロイド療法による完全寛解20~50%台に達し、不完全寛解も合わせると50~60%台となる。

Troyanovは、ステロイドの治療効果を完全寛解(complete response:CR)、部分寛解(partial remission:PR)、治療抵抗性(non-responder:NR)に分けた腎予後の結果、CR>PR>NRの順に有意に腎生存率が長期であったことを報告している(図1)。腎機能予後の改善には、尿蛋白を減少させることが非常に重要である。

※以下は本文には含まれていませんが、「寛解」に関する定義を把握する必要があると思いますので、掲載させて頂きます。(“難治性ネフローゼ症候群( 成人例)の診療指針”より)

ネフローゼ症候群の治療効果判定基準(厚生省特定疾患ネフローゼ症候群調査研究班 による)

●完全寛解:蛋白尿消失、血清蛋白の改善、および他の諸症状の消失が見られるもの

●不完全寛解Ⅰ型:血清蛋白の正常化と臨床症状の消失が認められるが、尿蛋白が存続するもの

●不完全寛解Ⅱ型:臨床症状は好転するが,不完全寛解Ⅰ型に該当しないもの

●無効:治療に全く反応しないもの

効果判定は、尿蛋白、血清蛋白、および他の諸症状が最も改善した治療開始後の時点で実施するが、治療開始4 ~8 週以内に行われるのが通例である。 不完全寛解Ⅰ型とⅡ型の境界は、ネフローゼ症候群調査研究班の診断基準では明確に示されていないが、1日の尿蛋白が1g以下になった場合を不完全寛解Ⅰ型とするのが一般的である。

3)膜性腎症

●推奨グレードC1:MNに対する経口ステロイド単独治療は、支持療法と比較して腎機能低下抑制に有効である可能性があり推奨する。

MNには、自然寛解が得られる症例もあり、比較的腎予後が良好な疾患と思われがちである。しかし20年長期腎生存率は、約60%と決して良好とは言えない。蛋白尿の経過と腎予後との間に密接な関係があり、不完全寛解Ⅱ型およびネフローゼ症候群は、完全寛解と不完全寛解Ⅰ型と比較して、有意に予後不良である。よって、尿蛋白1g/日以上の蛋白尿が遷延し、腎不全に至るリスクが高い症例では、積極的な治療を行うべきと思われる。

MNに対して、ステロイド単独治療の有効性を無作為化前向き比較研究(RCT)で評価した論文は少ないが、Cattran、Cameronらの論文がある。Cattranらは6カ月間プレドニゾロン45㎎/㎡を隔日投与したステロイド単独治療群と無治療群によるRCTを実施している。その結果、両群を比較して、8年間の経過観察では蛋白尿の寛解率と腎機能低下速度には有意差はみられなかったとしている。Cameronらは、約50名ずつの症例をプレドニゾロン隔日6カ月間投与群と無治療群によるRCTを実施し、3年間の経過観察をしているが、やはり蛋白尿の寛解率と腎機能低下速度に関して、両群間に有意差はなかったと報告している。

Shiikiらの厚生労働省研究班によるわが国の膜性腎症1,066例の後ろ向き調査では、ステロイド単独治療群(357例)、ステロイド+シクロホスファミド併用群(257例)、支持療法群(161例)の3群間で寛解率、腎予後を比較検討している。最終観察時では3群間における完全寛解、不完全寛解、無効例の比率には有意差は認められなかった。しかし、末期腎不全に至る腎予後を比較すると、ステロイド単独治療群とステロイド+シクロホスファミド併用群は支持療法群より末期腎不全に至る症例が有意に少なかった。ただし、ステロイド単独治療群とステロイド+シクロホスファミド併用群の両者における腎予後の差は認められなかった。

エビデンスの使い方

1)微小変化型ネフローゼ症候群

通常プレドニゾロン(PSL)0.8~1㎎/㎏/日相当(最大60㎎/日)で開始され、成人の場合小児より反応性は緩徐であるものの、早ければ2~4週間程度で尿蛋白減少の効果が現れ、また腎機能低下抑制に有効であるとしている。その後は2~4週ごとに5~10㎎/日ずつ漸減し5~10㎎/日に達したら最少量で1~2年程度継続中止する。

再発例では、初回治療と同量・同投与期間の治療、あるいは初回治療より減量したプレドニゾロン20~30㎎/日を投与する。頻回再発例、ステロイド依存例、ステロイド抵抗性ではプレドニゾロンに加えて、免疫抑制薬を追加投与する。図2にMCNSの治療アルゴリズムを示す。

2)巣状分節性糸球体硬化症

通常初期治療としてプレドニゾロン1㎎/㎏/日相当(最大60㎎/日)または隔日2㎎/日相当(最大120㎎/日)を少なくとも4週間投与することを推奨している。

再発例ではプレドニゾロン治療とシクロスポリンの併用を選択する。また頻回再発例、ステロイド依存例、ステロイド抵抗例ではシクロスポリン2.0~3.0㎎/㎏/日を副作用がない限り6カ月間使用し、少なくとも1年は使用、あるいはミゾリン150㎎/日を副作用がない限り2年間使用する。またはシクロホスファミド50~100㎎/日を副作用がない限り3カ月間使用可能とする。図3にFSGS治療アルゴリズムを示す。

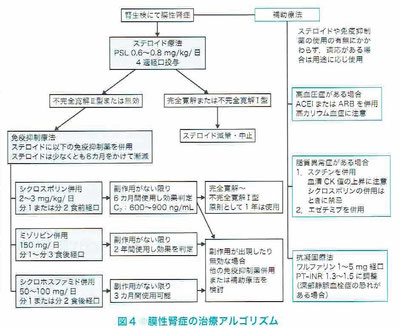

3)膜性腎症

ネフローゼ症候群診療指針では、「わが国では、ステロイド単独による寛解例が少なくないので、ステロイドを第一選択薬として考えるべきである。」とされているが、欧米ではステロイド単独治療の有効性は臨床試験において十分なエビデンスが得られておらず、KDIGO糸球体ガイドラインでは、二次性膜性腎症を除外したうえで、ネフローゼ症候群患者のみに初期治療(ステロイドを中心とした治療)を行うことを推奨している。

糸球体腎炎のためのKDIGO診療ガイドラインでは初期治療としてさらに以下のような状態では、ステロイド治療を考慮することを推奨している。

①少なくとも6カ月間の観察期間中に、降圧療法や抗蛋白尿治療(ステロイド以外の)を行っても、4g/日を超える尿蛋白が持続し、初期の蛋白尿の50%を超える蛋白尿が残る場合(1B)

②ネフローゼ症候群に関連する重篤な症状、機能障害を伴う症状、生命予後に関係する症状がある場合(1C)

③6~12カ月間に血清クレアチニン値(SCr)が診断時に比較して30%以上増加するが、eGFR25~30ml/分/1.73㎡以下にはならず、かつ、この変化が合併症では説明できない場合(2C)

初期治療としてステロイドと経口アルキル化薬[制癌剤]を各月ごとに交互に6カ月間くり返す治療を推奨している(1B)

ネフローゼ症候群診療指針では、「MNでのステロイドの初期投与は他のネフローゼ症候群と比較してやや少なく、ブレドニゾロン換算で0.6~0.8㎎/㎏/日の服用が妥当で、年齢や合併症を考慮して増減が必要である。」とされている。図4にMNの治療アルゴリズムを示す。

KDIGO糸球体腎炎ガイドラインでは、「アルキル化薬と副腎皮質ステロイドによる治療に抵抗性の患者には、カルシニューリンインヒビター[免疫抑制薬]による治療を行うことが望ましい(2C)。」また、「再発例では、初期治療と同じ治療を再度行うことが望ましい(2D)。」とされている。

4)高齢者のネフローゼ症候群

高齢者ネフローゼ症候群に対して、副作用の発現に十分に注意して使用することを推奨する(ただし、高齢者ネフローゼ症候群に関しては、免疫抑制薬の有効性と安全性のバランスは十分に明らかでない)(推奨グレードC1)

POINT

●MCNS[微小変化型ネフローゼ症候群]に対して、ステロイド療法は寛解導入に有効性が高く、90%以上の反応率を示す。通常プレドニゾロン0.8~1㎎/㎏/日相当で開始し、その後は2~4週ごとに5~10㎎/日ずつ漸減し5~10㎎/日に達したら最少量で1~2年程度継続中止する。

●MCNS再発例では、初回治療と同量・同投与期間の治療、あるいは初回治療より減量したプレドニゾロン20~30㎎/日を投与する。MCNS頻回再発例、ステロイド依存例、ステロイド抵抗性でステロイドに加えて、免疫抑制薬を併用する。

●FSGS[巣状分節性糸球体硬化症]に対して、プレドニゾロン1㎎/㎏/日相当を少なくとも4週間の投与が推奨されているが、RCTによるエビデンスはない。

●ステロイド抵抗性のFSGSに対しては、免疫抑制薬を早期に併用し、すみやかなステロイドの減量を図るべきである。

●MN[膜性腎症]に対して、ステロイド療法は初期治療において有効であるが、ステロイド単独治療は無治療群と比較して尿蛋白減少効果に関して有意差を認めていない、自然寛解もありうるため、数カ月から半年間ステロイドなしで経過をみて、ネフローゼが続いている場合にステロイドを考慮するのが妥当と思われる。

●ステロイド抵抗性のMNには、免疫抑制薬の使用を検討する。

●高齢者に対しては、副作用の発現に十分に注意して使用する。

第10章 皮膚疾患

アトピー性皮膚炎に対するタクロリムス軟膏とステロイド外用剤の比較は?

クリニカルクエスチョン

アトピー性皮膚炎の治療において、皮膚炎を十分に制御できる抗炎症外用剤として有効性と安全性が十分に検討されているものには、ステロイド外用剤とタクロリムス軟膏がある。タクロリムス軟膏は、16歳以上の成人アトピー性皮膚炎患者には0.1%の製剤が使用されている。成人アトピー性皮膚炎の皮疹に対する効果は、どのランクのステロイド外用剤と匹敵するのだろうか。

エビデンスの実際

中等症から重症の成人(18歳以上)アトピー性皮膚炎患者972名を対象に、体幹・四肢に0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル(ミディアム、Ⅳ群)を塗布する群と0.1%タクロリムス軟膏を塗布する群で、3カ月目の皮疹スコアを開始時のものと比較して少なくとも60%減少するか、をプライマリーエンドポイントとして比較した二重盲検無作為化試験では、0.1%タクロリムス軟膏群は0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル群よりも高い効果を示した(72.6% vs 52.3%、P<0.001)。また、中等症以上の成人(16歳以上)アトピー性皮膚炎患者162名を対象にして国内で行われた二重盲検無作為化比較試験でも、0.1%タクロリムス軟膏は0.12%ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏(ストロング、Ⅲ群)と同等の効果を示した。概括安全度評価で「安全」の評価は両群で同等だったが、塗布部位の刺激感の発現率は0.1%タクロリムス軟膏の方が有意に高かった。この刺激感は大部分の症例で皮疹の改善とともに発現しなくなった。

エビデンスの使い方

日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイドラインでは、中等度までの紅斑、鱗屑、少数の丘疹、掻破痕などを主体とする成人アトピー性皮膚炎患者の中等症の皮疹には、ステロイド外用剤ならばストロングクラスまたはミディアムクラスを第一選択とすると記載されている。タクロリムス軟膏は、成人アトピー性皮膚炎の皮疹に対して、ストロングクラスと同程度の臨床効果を有することから、中等症の皮疹にはストロングまたはミディアムクラスのステロイド外用剤あるいはタクロリムス軟膏を用いるのが妥当となる。一方で、タクロリムス軟膏の外用初期には、一過性の灼熱感やほてり感などの刺激症状がしばしば出現し、皮疹が改善するとともに刺激症状は消失していくことが多い。しかもステロイド外用剤を長期に使用した際にみられる皮膚萎縮の副作用がタクロリムス軟膏にはみられない。これらを勘案して、実際の臨床ではまずステロイド外用剤で皮疹をある程度軽快させた後に、タクロリムス軟膏に切り替えて長期の寛解を維持する方策がとられることが多い。より重症の皮疹に対しては、まずベリーストロングクラス(Ⅱ群)のステロイド外用剤で皮疹を改善させたのちにタクロリムス軟膏に移行することが推奨されている。

POINT

●タクロリムス軟膏は、成人アトピー性皮膚炎の皮疹に対して、ストロングクラスと同程度の臨床効果を有する。

●ステロイド外用剤を長期に使用した際にみられる皮膚萎縮の副作用がタクロリムス軟膏にはみられない。

●実臨床ではまずステロイド外用剤である程度軽快させた後に、タクロリムス軟膏に切り替えて長期の寛解を維持する方策がとられることが多い。

アトピー性皮膚炎に対するステロイド外用剤のランクと使用期間に関するエビデンスは?

クリニカルクエスチョン

ステロイド外用剤は、アトピー性皮膚炎に対する薬物療法の主体である。ステロイド外用剤は、現在国内では5つのランクに分かれており(表1)、効果の高さと局所性の副作用の起こりやすさは一般的には並行する。アトピー性皮膚炎の皮疹に対するステロイドの効果とランク、局所性の副作用とステロイド外用剤のランクや使用期間に関するエビデンスはあるのだろうか?

エビデンスの実際

1)アトピー性皮膚炎の皮疹に対する効果

ステロイド外用剤とプラセボ[偽薬]を比較した無作為化比較試験は20編を超え、ほとんどの試験でステロイド外用剤はプラセボよりも有効であることが示されている。一方で、0.2%吉草酸ヒドロコルチゾン〔米国の分類では0.1%ヒドロコルチゾン酪酸エステル(表1を参照:ミディアム、Ⅳ群)と同じランク〕などランクの低い一部のステロイド外用剤では、効果に統計学的な有意差が示されなかった。

2)ステロイド外用剤の局所性副作用

小児アトピー性皮膚炎患者に0.1%吉草酸ベタメタゾン軟膏(日本で販売されている0.12%ベタメタゾン吉草酸エステルはストロング、Ⅲ群)を1日2回、週3回18週間外用しても皮膚の菲薄化はみられなかった。健康ボランティアの前腕に0.05%クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム(ストロンゲスト、Ⅰ群)や0.1%ベタメタゾン吉草酸エステルクリームを1日2回、連日6週間外用したところ、皮膚の菲薄化がみられた。

エビデンスの使い方

ステロイド外用剤の選択に際しては、皮疹の経過に関する見通し、皮疹の重症度、皮疹の部位、患者の年齢などを勘案する必要があり、実際の診療ではアトピー性皮膚炎診療ガイドラインなどを参考にしてランクを決める。ほとんどのステロイド外用剤がアトピー性皮膚炎の皮疹に対して有効性を示した一方で、ランクの低い一部のステロイド外用剤では効果においてプラセボと有意な差がなかった。また、ある程度の強さをもつステロイド外用剤を連日長期間外用すると、皮膚萎縮などの局所性の副作用がみられる可能性がある。したがって、アトピー性皮膚炎の治療に際しては、皮疹の重症度や部位に応じて十分な効果が期待でき、かつ必要以上に強くない、適切な強さのステロイド外用剤を選択することの重要性がうかがわれる。

そして、適切なランクのステロイド外用剤を用いて皮疹を軽快させた後は、保湿剤を継続しつつ、ステロイド外用剤の外用回数を減らす、ランクを下げる、タクロリムス軟膏に切り替えるなど、外用部位に副作用が出現する可能性を減じながら寛解を維持する方策をとる。

一方、皮疹が軽快した後もステロイド外用剤やタクロリムス軟膏などの抗炎症外用剤を週2回程度継続するプロアクティブ療法の有効性が欧米を中心に報告されており、国内でも注目されている。

POINT

●ほとんどのステロイド外用剤がアトピー性皮膚炎の皮疹に対して有効性を示した一方で、ランクの低い一部のステロイド外用剤では効果にプラセボと有意な差がなかった。

●ある程度の強さをもつステロイド外用剤を連日長期間外用すると、皮膚萎縮などの局所性の副作用がみられる可能性がある。

●適切なランクのステロイド外用剤を用いて皮疹を軽快させた後は、ステロイド外用剤の外用回数を減らす、ランクを下げる、タクロリムス軟膏に切り替えるなど、外用部位に副作用が出現する可能性を減じながら寛解を維持する方策をとるのが肝要である。

感想

ステロイドコントロールとは、「患者さまの病状を正しく理解し、その上でステロイド外用剤の選択を行ない(強さ、部位などから)、また外用の期間、漸減、維持量(0gを含む)を病状の変化と副作用の両面を考慮しながら、必要な微調整を加え患者さまの最適な投薬法を見つける作業」ということではないかと思います。

また、腎臓病のネフローゼ症候群であれば免疫抑制薬があり、アトピー性皮膚炎であればタクロリムス軟膏という薬があるということも知りました。

鍼灸師として、これらの投薬に深入りすべきでないことは当然ですが、患者さまの直面している実態を理解するうえで、薬を知ることは大切な知識の一つであると思います。

追記

ステロイドとアトピー性皮膚炎について調べていて、興味深いサイトを見つけました。患者さまの症状によって対処は変わるものと思いますが、ステロイドコントロールの一例ということでご紹介させて頂きます。

こちらは環境再生保存機構さまのサイトに掲載されていた、”医療トピックス:アトピー性皮膚炎治療とセルフケアの最新動向”の中にあった図(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2015の図を改変)です。