第三章 「気」のスイッチとコントロール

●韓国のお坊さんがくれたヒント

・『気功師や特異能力者の測定をするとき、こちらが測定開始の合図を送ると、途端にサーモ・グラフィーも脳波計も血圧計も変化を示します。それは見事と言えるほどです。ところが気功師たちを見ると、外見上は何も変わるところがありません。一体何をきっかけとして、このような変化を起こすことができるのか、いつも不思議に感じていました。つまり、「気」のスイッチは一体何かということです。』

・自律神経を自分でコントロールできるようにするのが気功であると言えるが、そのコントロール方法を解明しなければならない。

・呼吸は自分の意志で動かすことのできる体性神経と、動かすことのできない自律神経の双方に関係しているので、重要なものだと考えていた。

・『韓国のお坊さんを測定する機会がありました。その方は、こちらが測定開始の合図をすると、口で「フー」と細く長い息を吐いたのです。その時「あっ、やっぱり呼吸だ‼」と確信が持てました。』

●「気」のスイッチは呼吸だった

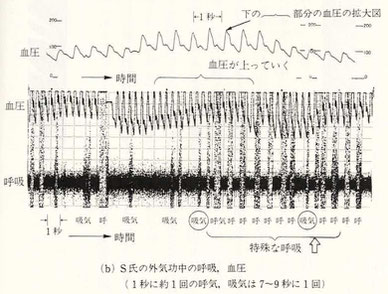

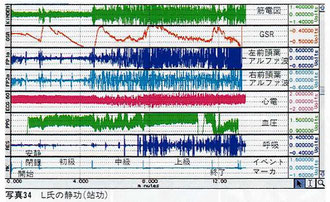

・グラフ3・1(a)は、第一章で紹介したベテラン気功師S氏の平静時(コントロール・データ)の呼吸と血圧。

血圧も同時に記録してありますが、わかりやすくするため上段に時間幅を拡大した図も併記してあります。呼吸はグラフに示すように、呼吸が弱く、呼気が強く記録されますが、2.5~3秒に1回、すなわち1分間に15回程度のペースで呼吸しています。私は、これまでずい分たくさんの方の測定をしてきましたが、一般的にどんなにベテランの人でも、測定となると緊張するのか、血圧は普段より高めになるようです。

同グラフ(b)が外気功を行っているときのデータです。

平静時と全く異なっているのが一目で分かります。ところが、外見は何も変わらず、こんな呼吸をしていることは測ってみてはじめて分かりました。

-呼吸数が増える

-1回の呼気と吸気に要する時間が短くなる

-吸気の時間は短いが、そのレベルは大きくなる

さらに、吸気と次の吸気の間には数回に分けて息を吐く、つまり口で表現すると「スッ」と鋭く吸っておいて「フ、フ、フ、・・・」と、スタッカートのように区切って吐くという、特殊な呼吸法をしているところが見られます(グラフ中矢印)。同時に記録した血圧と呼吸の関係をみると、データの中央付近で、呼吸を速めることで血圧が上昇し、その後短時間の吸気があって、再び呼気が速くなると血圧も上昇していきます。また、血圧波形の一分間のくり返し回数が心拍数になりますが、これを測ってみると心拍数も上昇していることが分かります。これ等のことから、明らかに呼吸によって血圧や心拍数を変化させていることが分かりました。「気」のスイッチは、平常の呼吸から特殊な呼吸に切り換えることで行われていたのです。』

●呼吸と自律神経系の関係

・呼吸を司る部分は延髄にあり、ここを通った神経は視床下部を通過して大脳皮質に情報が伝えられる。視床下部は自律神経の中枢なので、呼吸を変化させることによって、自律神経に影響を与えていると考えられる。

●「気」をコントロールする呼吸

・気功師の呼吸の使い分け、また血圧や心拍数との関係はどうなっているのかを検討した。

・『Sjさんは脳波測定と同時に呼吸の測定も行いました。まず透視のとき、脳波はアルファ1波の領域で、右前頭葉と右視覚野が連携した形で活発に活動していました。

●緊張型とリラックス型

・S氏とSjさんを比較すると、S氏は呼吸によって自律神経の交感神経に働きかけので血管は細くなるが、心拍数は上がり血液の循環が良くなって体表面温度が上昇する。一方、Sjさんは呼吸によって自律神経の副交感神経に働きかけ、心拍数は下がるが、血管は拡がるので血液量は増え、結果としてやはり体表面温度が上昇する。前者を「緊張型」、後者を「リラックス型」と名付けて区別している。

●呼吸の不思議

・気功では腹式呼吸が多く用いられるが、腹式呼吸には吸気のときに腹部がふくらみ、呼気のときにへこむ順腹式呼吸と、逆に吸気のとき腹部がへこみ、呼気のときにふくらむ逆腹式呼吸とがある。気功では順腹式と逆腹式の呼吸をうまく使い分けていることが分かってきている。

コーヒー・ブレーク

●地震おばさんとしゃっくり

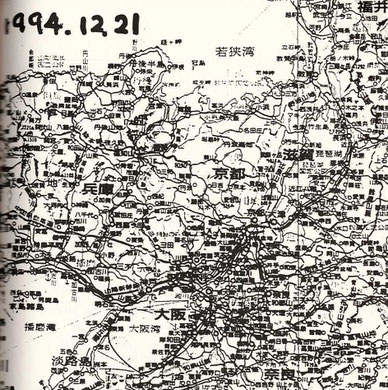

・『中国の成都に、私達が通称「地震おばさん」と呼ぶ50代の女性がいます。地震を予知する能力をもっているところからつけた愛称で、これまで中国で起こった地震を何度か予知し、ズバリ的中させて表彰されたこともあると聞いています。同行したテレビ局の人によると、1994年に起きた、国後、択捉の地震も、日時、震度ともにかなり正確に予知していたと言います。面白いことに地震おばさんは、予知をしようとして何かを感じるとしゃっくりが出はじめ、何かヒラメクとしゃっくりが止まって話し始めます。私は例のごとく、予知しているときの測定をさせてもらおうと測定器を持参していきました。事前にあれこれ話をしていたら、しゃっくりが始まりました。どうしたのかと思っていたら、「先生の家の前は、道がこうなって家がこういう配置になっている」と言い出したのです。そして「当たっていますか」と聞きます。驚いたことに、確かにその通りなのです。居合わせた人達もびっくりして、他の人もやってもらいましたが、やっぱり当たっています。ところが、こちらから、「では、ここはどうなっていますか?」と質問すると「聞かないでほしい」と言います。勝手に見えてしまうことを口にするのはいいけれど、聞かれたことを見ようとしても見えないのだと言います。こんなことがあった後で、近いうちに日本に地震があるかどうか、あるとすればどこで起こるかを予知してもらうことにしました。

1994年12月11日の4ことです。

地震おばさんには、日本の地図を見せ、近いうちに地震があるとすればどこか丸印を書いてもらうことにしました。彼女は、日本のことは全く知りませんし、日本語も無論わかりません。日本がどこにあるかも知らないかもしれないような、素朴なおばさんです。実験を開始すると、目を閉じたままジッとしていて、やがてしゃっくりを始め、突然何かひらめくと目を開けます。この時、日本の地図を見せると、淡路島北部から神戸、大阪にかけて丸印をつけたのです。その時、私は日本人だったら、けっしてこんな場所に印はつけないだろうと思いました。関西地方は地震が少ないと言われ続けていたのですから。彼女は、大阪を見るとバランスを失ったように感じて気持ちが悪くなるとも言いました。

測定は無事終わり、師走の日本へあわただしく帰ってきました。同行したテレビ局では、地震の予知は社会的影響も大きいということで放映にはなりませんでしたし、私も暮、正月の忙しさにまぎれ、予知のことはすっかり忘れていました。そして、1995年1月17日早朝、あの阪神大地震が起こりました。慌てて丸印の書き入れられた地図を確認し、どれほど驚いたかご想像いただけると思います。ほぼ正確に予知されていたのです。

地震おばさんの測定結果は、サーモ・グラフィーでは温度上昇をとらえ、血圧、心拍数も上昇しています。また、呼吸が激しくなるとアルファ波が強く出て、特に右前頭葉の活動が強くなっていました(写真33)。

面白いと思うのは、何か感じはじめるとしゃっくりが出るということです。しゃっくりは、横隔膜や呼吸に関する筋がけいれんするために起こります。なぜけいれんするか、そのメカニズムははっきり分かっていないのですが、胃から横隔膜の刺激や、血液変化による呼吸中枢への刺激などが考えられています。地震おばさんは何かを感じているとき、呼吸が切迫してきます。この呼吸は、自分でコントロールしているのか、他に何か要因があって呼吸中枢が刺激されているのか分かりませんが、後者の可能性が強いように思えます。何か呼吸中枢を刺激するような身体的変化があるのかもしれません。また、地震が起こると予知した場所を、地図で見ているだけで気分が悪くなると言います。嘔吐中枢は呼吸中枢と同じ延髄にありますから、やはり呼吸との関連が考えられます。はたして地震としゃっくりは関連があるのでしょうか。』

第四章 「気」の能力が測定できる

●「気」のレベルをコントロールするもの

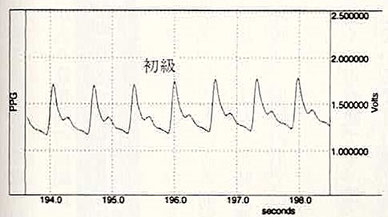

・初級

-安静睡眠とはほとんど変わらない。

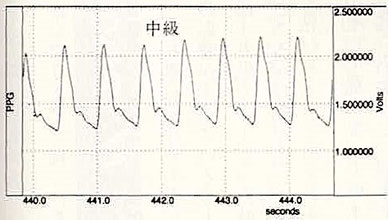

・中級

-見ているだけでは分からないが、腕に力が入り筋電図の振幅が大きくなっている。

-GSR(皮膚抵抗測定)は初級に比べ、全体的に細かく緊張している。

-脳波は左右の前頭葉に急にアルファ波が増え、前頭葉の活動が活発になっている。

-心拍数の変化は力が入ったことと関係している。

-血圧は激しく変動し下がった時は普段より低く、上がった時も普段より高いという変化をしている。

-呼吸は初級と比べるとやや荒くなっている。

・上級

-最も目を引くのは呼吸である。速く、荒くなっている。グラフを見るとハァハァと息をしているように見えるが、外見は全く変化が見られない。

-呼吸はおよそ2秒に1回、強く吐いているので1分間に約30回の呼吸数になっている。

-筋電図、GSR(皮膚抵抗測定)からは緊張が強くなったことが分かる。

-血圧は、中級のような不規則な変化は見られず、全体的に高くなっている。

-脳波は右前頭葉が活発に活動している。

-緊張が強いのにアルファ波が増えるのは、手には力が入っていても頭はリラックスしているからだと思われる。

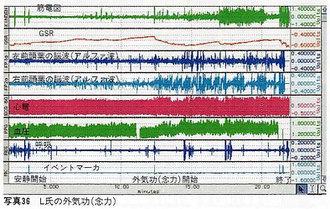

●L氏の外気功、念力とは

・L氏は大勢の人を集めて治療の「気」を送ることができる。

・外気功ではGSR(皮膚抵抗測定)はリラックスしているのが確認できる。

・血圧は外気功を始めるとすぐ上昇している。

・呼吸は静功(站功)の上級ほどではないが部分的に速く、そして強くなる。

・『脳幹にあるA10神経核の神経は、視床下部を通って前頭葉で終わっています。従って、呼吸を変化させて呼吸中枢を刺激し、その信号が視床下部を通って大脳に伝わると考えれば、前頭葉の活動電位が特に高くなることが納得できます。』

※ご参考:A10神経とは

まとめ

1.「気」とは極めて微弱(赤外線ストーブの1000万分の1に過ぎない)な遠赤外線(電磁波)に1ヘルツ前後の周波数のシグナル(何かの生体信号)を乗せているものではないか。自分には能力があるという人でも、サーモ・グラフィーには何の変化も現れない人がいる。また、普通の人が発する遠赤外線エネルギーは一定の値だが、気功師では約1秒に1回の割合で規則的に変化しているという特徴がある。

※補足:シグナルについて

例えば、テレビのリモコンは非常に小さい赤外線に電源、チャネルの変更、ボリュームの調整などの情報を乗せてテレビ本体に送る。これと同様に遠赤外線で情報を伝えることは可能である。

2.気功とは訓練によって自律神経を自分でコントロールできるようにするものである。

3.気功によって右脳に特徴が現われるとともにアルファ波が活性化される。「気は右脳の世界」と言える。特に右前頭部と右視覚野が関係している。また、気功中にベータ波が沈静化されアルファ波の活動が活発になり、特にアルファ波の中でも周波数の低い方のアルファ波1(8~10ヘルツ)は、劇的と言えるほどの変化をしめす。

4.「気」のスイッチは平常の呼吸から特殊な呼吸に切り換えることで行われていた。

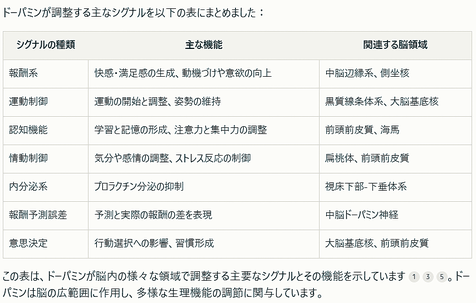

5.前頭葉から放出されるドーパミンが特に重要であると考えられる。なお、ドーパミンには様々なシグナルがある。

感想

「気」のスイッチは呼吸です。また、これには自律神経が深くかかわっています。『気功とは訓練によって自律神経を自分でコントロールできるようにするものである』とする説は、普通の人でも「気」を発することはできるかもしれないということです。

気功によって脳内は変化します。右前頭葉と右視覚野の働きが活発となり、脳波はアルファ波が優位になります。その意味では「気」に脳が関与していることは間違いないと思います。

赤外線ストーブの1000万分の1に過ぎない微弱な電磁波に1ヘルツ前後の周波数のシグナル(何かの生体信号)が乗っているという説はとても興味があります。

“呼吸”、“自律神経”、“右脳”、“アルファ波”、そして“シグナル”。この最後の“シグナル”が解明できれば、『氣』に一歩近づけるのではないかと思いました。