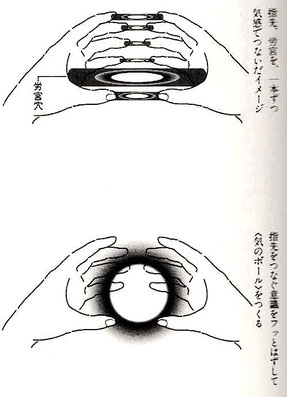

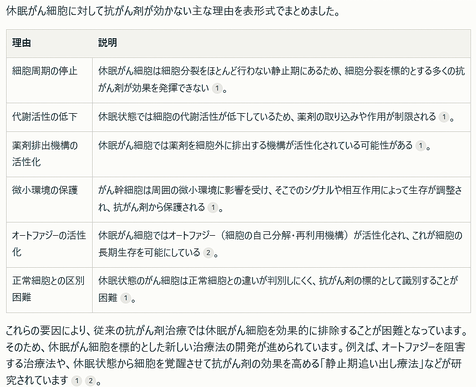

●感覚の敏感な手で、<気のボール>をつくる

・手は皮膚感覚の敏感なところなので意識が集中し、気が集まりやすいところだと考えられる。

[気のボールのつくり方]

-『まず、両手の指先を、親指は親指に、ひとさし指はひとさし指にと、全部くっつけて、手のあいだにボールを入れているような形をつくる。

つぎに、指先を五センチくらいゆっくりと離して向かい合わせる。そして、自分の指が親指だけになったイメージをつくり、親指の先に軽く意識を集中して、指先をゆっくり動かすと、指先にむずむずした感じや、指先と指先が見えないとゴムでつながったような感じがうまれてくる。

そうなったらつぎは、ひとさし指だけが自分の指だと思って、親指のときとおなじように、ひとさし指どうしの指先の気をつないでいく。

このやり方をくり返して、つぎつぎに指先を一本ずつつないで小指までつないだら、こんどは、親指とひとさし指の二本をつなぎ、つぎに親指・ひとさし指・中指の三本をつなぎ、というふうにして、四本、五本と指先をぜんぶつないでゆく。

五本の指がつながったら、こんどはぜんぶの指をゆっくり動かす。と、指先ぜんぶがつながった感覚がうまれてくる。

つぎに、片手の親指と小指とを近づけるように動かすとてのひらの中心部の労宮というツボに軽い緊張感やムズムズとした感じが生じてくる。この感覚をたよりに、労宮に意識を集中して、左右の労宮をつなぐ。

労宮をつなぐのは、指先をつなぐよりも少しむずかしく、訓練がいるかもしれないが、労宮は気を出したり入れたりするのによく使うポイントでもあるので、訓練をして、左右の労宮を気でつなぐことができるようにしていく。

このようにして、ぜんぶの指先と労宮がつながったら、そのまま手や指をゆっくり動かして、つながった感覚を強化していく。そのあとで、指先や労宮をつないでいる意識を「フッ」とはずすと、両手のあいだに見えない気のボールが感じられるようになる。』

画像出展:「アニメで楽しく学ぶ脳と神経のお話」

ホムンクルスとは、ラテン語で小人の意味です。人間の脳に人体の部位を当てはめ、小人に例えて脳機能を説明するために使われています。胴体にくらべて、舌や唇・手の指(とくに人差し指)・目が大きいのが目立ちます。神経からみて手は最も重要と考えられます。

画像出展:「ホムンクルスとは?大脳皮質のマッピングで現れる脳の中の小人」

各領域を電気刺激したときに体のどこが反応(運動または感覚)したかを詳細に記録することによって得られたものですが、それを分かりやすく伝えるために、ペンフィールドは、対応する体の部分を脳の表面に並べて描いて見せたのです。まるで小人が頭の中に住んでいるように思えるという意味で、「ホムンクルス(homunculus, 小人間像)」と呼ばれるようになり、一気にペンフィールドを有名にしました。

●患者全員が<気のボール>を実感し、気を巡らす

・『気のボールづくり、そのやり方のめどがつくと、私はいさんで患者さんの集まりにそれをもちこみ、訓練をはじめた。

うれしいことに、その場ですぐさま気のボールをつくることができる患者さんがでてくる。実際には、一週間後には、それまで身体訓練で背骨の歪みをとっていた患者の全員が、両手のなかに気のボールを感じることに成功したのだった。私は患者さんたちに、「両手があいた時間をみつけて、いつでもどこでも気のボールを強化する練習をしてくださいよ」とつけくわえた。そうすることで、はじめはかすかだった感覚が、すこしずつすこしずつ強まり、気の感じも温感から電気的なジンジンした感じにかわっていくはずだから・・・・・。

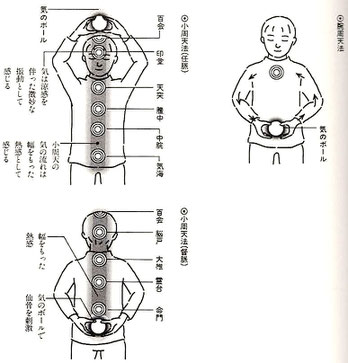

つぎは、第二の、意識して気を巡らすというステップにはいる。これは私もさんざんてこずった過程なので、気のボールづくりと同様に、感覚の敏感な腕をつかって気を運行させる方法をすぐに考えだした。いまでは、そのやり方を<腕周天法>と名づけているのだが―両手のあいだに気のボールをつくったら、つぎに、吸う息で左腕から気のボールを腕のうちに吸いこんでいく。気のボールが電気感を感じるまでに強くなっていれば、左腕のなかにジーンとした気感が伝わって、肩の方向へ進んでいくのがわかるはずだ。

これが上手になっていくと、吸う息で気のボールを左腕から胸のなかまでもってきて、吐く息で右腕に流すことができるようになる。そしてつぎは逆方向の訓練もする。こうして、腕でつくったループのなかを気のボールが巡っていくようになれば、気の運行術の初歩をマスターしたといえるわけだ。

気のボールをつくることができるようになった患者さんたちは、よろこんで腕周天法の訓練にはいりこみ、それほどの苦労を経ないで、気を動かすコツを自分のものにしていった。

そこまでくれば、両手と体の表面の三か所で気のボールをつくり、身体の正中線上にある任脈・督脈のうえにそって、手を動かすことによって、身体のうえの気を動かす小周天法にはいりこむ道はひらけたと言える。やがて、何人もの患者さんたちが、小周天法を体得してくれた。私の東洋医学での治療も、やっと「内外兼治」の内容を備えるところまできたということだ。』

天地の無尽の<気>との交流へ

●磁気治療に着目し、小周天バンドを考案する

・『気が自由にコントロールできるようになった私は、それを治療にとり入れた。気がつかえるようになると、鍼治療の腕も上がったが、鍼を打つかわりに、気を出して、それで治療ができるようになった。たとえば、「肩が痛い」「首が痛い」という患者さんに、「じゃあ、気を流しますよ」といったぐあいに。気で治療ができる!私はおもしろくて夢中になった。

気での治療が効果をあげて、私は外気治療をくりひろげた。じっさい、長年の筋骨格系の痛みが一、二度の外気治療でうそのように消えていったり、膝関節の痛みで松葉杖でやってきた人が、三度目の受診には松葉杖なしで歩いてきたり、という実例がつぎつぎに出てくるので、うれしくてしかたがなかった。』

●中国人のように早朝の樹木から「気」を取り込む

・中国の本の中には「気を出したら減る、だから、いろいろな瞑想をして気を取り込むようにしなければいけない」という教えがある。また、多くの気功家が治療をして疲労がたまり、患者さんの症状が出てくるという例も紹介されている。そして、“気を取り込む”ために中国の人たちは、早朝、公園に行き、樹木から気を取り込んでいる姿が説明されている。

・“てのひら療法”という本に、治療は「してあげる」という気持ちではなく、「いっしょにする」という気持ちが非常に重要と書いてある。このこころが欠け、気功の技術だけに頼り、「治してあげる」という心持ちでは“気の取り込み”はできない。“気の取り込み”は焦りやいらだちを捨て、やわらかな静寂の中で繰り返すことが重要である。

●天地の<気>と交流し、ものすごい快感・高揚感が訪れる

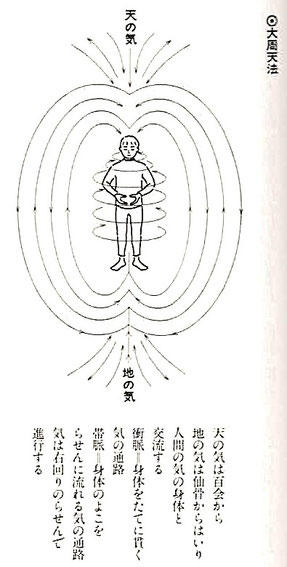

・最初の大周天経験は、“天の気を取り込む”ということだった。それが体験できると、こんどは“地の気を仙骨から吸い込む”訓練にとりかかった。こうして、頭頂の百会から天の気を取り込むこと、そして仙骨から地の気を吸い上げることができるようになり、それまでの疲れは感じなくなった。また、病状をひき受ける現象もなくなった。

・気の治療も変化し、百会や仙骨から天地の気を流入させて、自分をチャンネルとして患者さんに気のエネルギーを放射する。これにより気の強さは増大し、病状の軽減・消失がはっきり目立つようになった。そして、自身が疲れることはなかった。そして以前とは違った体感・快感・高揚感を感じた。これこそが大周天法の世界である。

実践メニューⅠ

指気功

・『気功の練習をはじめて、すぐ気を感じられる人となかなか気を感じられない人がいます。個人差はありますが、まず、手にジーンとした感じ、フウーと温かい気を感じるところからはいるのが、いちばん近道のようです。』

Ⅱ こころを診る、からだを癒す 臨床のなかの<気>

東洋医学診療部の創設へ

●患者自身の治癒力が働かなければ、病気は治らない

・背負った病気が困難であればあるほど、患者さんは無力感におちいり、全面的に依存する状況であることが多い。この無力感では病を克服するエネルギーは衰弱する。本来、人間が備えている自然治癒力がはたらかなくなってしまう。

・人間は肉体と気の双方のバランスが保たれていてこそ、正常な活動が可能になる。

・東洋医学、特に気の発想では、自然治癒力を高めるためには、食物のとり方、身体の運動、気持ちの持ち方など、生活のスタイルを調整する必要がある。つまり、治るためには何か自分のアクションが必要である。

●症状はおなじでも、病気の深さはみなちがう

・漢方を主に医療を行うようになって、患者さんの自然治癒力を高めるという思いが強くなった。

・東洋医学の見方で病気の原因をたどっていくと、ひとことで言えばライフ・スタイル、暮らし方にゆきつく。

・日々の暮らしの歪みは、食生活、身体の使い方、そして精神生活に大別できる。そして、それぞれの歪みがなくなるよう援助することが治療法となる。

画像出展:「気でひきだせ、無限の治癒力」

“病気の生じる流れ”とあります。東洋医学の本来の役割は、未病の段階で手当て(気功、養生等)し、患者さまの自然治癒力をあるべき姿にととのえて、健康を取り戻すことです。図の中では上流に位置します。

一方、西洋医学は病になってしまった段階で、薬物や手術により病を取り除くことが目標になります。

暮らしのなかからの歪みが生みだす病

●治らないムチウチ症で、病院がよいをつづけるケース

・病の原因に気の側面が関わっていないということはありえないが、まずは物質的な対応(薬・鍼・低周波電気)で処置をして、患者さんのライフ・スタイルの問題を見直すことで病状が改善することが多いが、難病や西洋医学では治す方法が分かっていない病気のとき、気功を勧めている。

実践メニューⅡ

風風(ルンルン)気功

1.頭をゆるめる

・現代人はストレスからくる緊張で、頭皮や頸にこわばりがある。<風風(ルンルン)気功>の第一は頭皮のこわばりを自覚し、それをゆるめる方法である。

2.丹田呼吸法

・運動不足の人、頭脳労働が主体の生活をしている人は、下丹田の気が不足し、頭や頸に気がのぼったり停滞したりすることが多くなる。「頭のこわばりをゆるめる」を行った次は、下丹田に気を充実させる訓練を行う。

3.蝶形骨と後頭骨を整える

・左右のこめかみをつなぐ部分には、蝶形骨という蝶が羽を広げたような形をした骨があり、この骨の上にはホルモン系や自律神経系の中枢がある。また、後頭骨の上の頭皮にはストレスからくる緊張がたまりやすい。丹田呼吸法の次は、この蝶形骨と後頭骨を整える。

4.仙骨と尾骨をめざめさせる

・尾骨には「長強」という名のツボがあり、その名のとおり、命を長く強くするはたらきがあるといわれている。四番目の<風風(ルンルン)気功>は呼吸とイメージと動作によって、仙骨と尾骨の力をめざめさせる。

5.寝て行う風風気功

・寝た姿勢で、まず蝶形骨と後頭骨をほぐし、続いて仙骨と尾骨を刺激する気功である。これは内臓のはたらきを活性化し、腰痛に対して良い効力をもつ。

6.二人で行う風風気功

・1から5までの気功をマスターし、さらに、後で述べる<小周天基本功>で背骨を柔軟かつ強靭にすると、頭頂や仙骨から自在に風(ルン)を吸い込んで、身体の中に流していけるようになる。六番目はそのような境地に至った人が、他の人と組んで行うものである。

Ⅲ 癒す力、生きる力の回復 <気>の可能性を求めて

西洋医学と東洋医学の統合をめざして

●医療の対象は、臓器へ、病巣へと細分化していく

・薬には耐性の問題があり、癌は取り除いても二度で癌にはならないとはいえない。個別の臓器を検査し細分化された西洋医学にも課題がある。

・『癌をうまく切りとったといっても、細胞レベルには残っていて、それがまた頭をもちあげてくるという多数の事例にぶつからねばならない。そこで、切りとりきれないものを抗癌剤でたたくことになるのだが、一回目は効果があらわれて腫瘍は小さくなるのだが、やがて抗癌剤への耐性ができて、効果はなくなっていく。

もともと癌細胞はみんな顔がちがい、個性をもっていて、休んでいる細胞もいるし、じっと眠っている細胞もいる。休眠中の癌細胞には抗癌剤は効かなくて、あとになって、それが動き分裂しはじめる。耐性を克服する方法として多剤併用が考えられ、何回も、さまざまな抗癌剤をくみあわせて使用するのだが、くり返しのなかで、身体じたいが弱められ、体力が極度におちて亡くなってしまう。

分析し、細分化し、医療の対象が、臓器へ、病巣へと局限化するなかで、病者という存在の影がうすくなっていったのだ。

臓器の異常、病巣の形態をあきらかにする手段としてのさまざまな検査は、精密となり、正確度を増し、医師は患者の生の声をあまりきかなくても、病気をつかみ、投薬・治療法を決定することが可能になってくる。

この方向の流れの中で、たしかに臓器を診てしらべる技術は高度なものになっていった。それとともに、医師の目とこころは、ひたすら臓器・病巣という局部にむかっていき、その臓器をもち、病巣をかかえて生きている患者というトータルな存在から離れていくという傾向をつよめていった。それは、たとえば、癌細胞をつぶそうとして長期・大量に投与する抗癌剤が健康な細胞をも殺しつづけて、癌患者の生命を奪うことになる、という皮肉な姿に象徴されている。』

●栄養・漢方薬・気功でトータルに生命力を強める

・西洋医学は根本的に治療できているのかという疑問につきあたって悩み、そして東洋医学の世界に分け入って、東洋医学の根本である気の勉強を重ねてきた。

・西洋医学の長所は病因を分析し除去する方法には長けているが、自然治癒力という生体のもつ大きな長所を伸ばすことは考えられていない。

・東洋医学は病を部分としてはみない。人間の全体としての身体を守る力の弱まり、血の滞りから病気がうまれる。そしてその病気を治す力は、やはり、自然治癒力である。

・『ほとんど患者さんは、身体の、とくに背中がこわばっている。この筋肉のこわばりは、じつは精神のこわばりをあらわしているともいえるだろう。私の外来にやってくる人のなかには、首がこわばっている人が多い。ふつう、身体をまっすぐにしているときには自覚がすくないが、首の筋肉をつまむと、強い痛みを感じる。それは、さまざまなストレスで、肩があがり、首に力がはいった状態がつづいていることからうまれる。

そこで、その力をゆるめるための身体の動かし方を、気功訓練で習得してもらう。ゆっくりした呼吸法、力のぬき方、背骨の歪みの矯正を、気功をとおして実現していく。また、気功はもう一つ、精神的なリラックスもつくりだす。これは、最近の脳波の研究ではっきりしたデータで証明することができた。

このように、物レベルから意識まで、トータルに自然治癒をつよめることをめざすのが、いまの私のやっている治療法だ。つまり、病気は、根源にさかのぼって考えると、結局、ストレスを十分に統御・調整できなくて、身体の防御のバランスが崩れて、その人の弱いところに発症する、といえるはずだ。だから、このような手法を用いることで、西洋医学では診断のつかない病気にも対応できるし、さらにまた、この自然治癒力をたかめることは、病気を治すという局面だけでなく、ヘルス・プロモーション=健康を増進する、という方向の効果も期待できる。』

さまざまな領域で<気>の活用を

●学校で<気育>ができれば、子どもは生気をとりもどす

・患者さんがリラックスしてくると、自分が言った言葉が理解されていると感じるが、気が衰弱し、こころが閉じている患者さんの場合、言葉が届かないことがよく分かる。このような場合は、身体の状態の説明だけにとどめ、「こうしたらいい、こんなやり方が望ましい」という話は控えている。これは教師と生徒の関係にも当てはまるように思う。

実践メニューⅢ

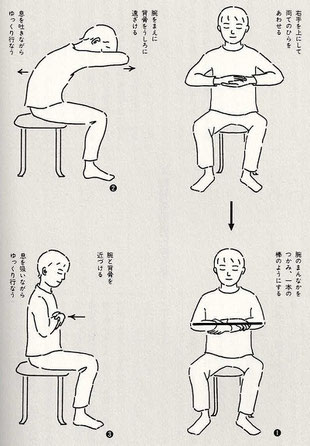

小周天基本功

・『まず、頸から腰までの背骨を前後・左右にねじって動かすことにより、歪みを徹底的に調整して、柔軟かつ強靭なバックボーンをつくります。

訓練すると、まず、自分の頸・背中・腰がいかにこわばっていたかに気づきます。そして、訓練が進むにつれて、温かく軟らかくなってリラックスした背中を自覚できるようになってきます。背中にまったく歪みがなくなると、精髄を出て内臓を支配している脊髄神経のはたらきが正常化して、長年の頭痛・肩こり・腰痛・胃腸機能の低下などが、しだいに改善していきます。』

感想

矢山先生にとっては、気功は、漢方も鍼も効かない患者さんに対するものであり、何をやっても良くならず、失望と深い悩みをもち、体もこころもこわばっている患者さん、そして、自らの自然治癒力に背を向けている患者さんに対して用いているとのことでした。

その強いこわばりを緩め、歪みを改善することができるとのことです。この歪みの改善が大きな効果につながるのですが、気功の原点は「気」を流すことです。これは「気」の推動作用といわれ、血の流れをよくする働きに他なりません。つまり、気功は「気」に働きかけ血の流れをよくし、こころと体のこわばりをとり、そして歪みを整え、その人の本来の自然治癒力を通じて、心身の健康を取り戻すものであると理解しました。

特に、“栄養・漢方薬・気功でトータルに生命力を強める”の章の中にあった、「血の滞りから病気がうまれる」という事が、シンプルかつ最も重要なことだと感じました。

気功は訓練をかさねることでマスターすることができます。本書では“指気功”、“風風(ルンルン)気功”、“小周天基本功”の3つが紹介されています。気功に関する本は、他に4冊予定しているので、最も自分に合いそうなものを選択して、実践したいと思います。

実は10年程前に、一度、気功教室に通ったことがあり、「これが気のボールの感覚なのかな?」と感じた経験はあるので、うまくいけば「気」をしっかり実感できるようになるかもしれません。