今回の本は、“ミラーニューロン”について知りたいと思って見つけたものです。ラマチャンドラン先生の研究におけるアプローチ法は、脳のさまざまな部位の損傷や遺伝的変異によって、心や行動に奇妙な影響が生じている患者さんを研究するというものです。そのお話は驚くような事例ばかりでした。また、非常に高度な内容で私には部分的にしか理解することはできませんでした。

そのため、ブログのほとんどはミラーニューロンに関わる部分を取り上げています。その中には自閉症の原因とミラーニューロンに関するものもあります。

私は昔、訪問による鍼治療やマッサージの仕事をしていましたが、患者さんには高齢者の方以外に、小児障害や自閉症のお子さんもいました。ミラーニューロンには他者の行動、意図を理解し共感を形成するという働きがあります。「自ら閉ざす」、少なくともその原因の一つにミラーニューロンがあると仮定することについて違和感はありませんでした。

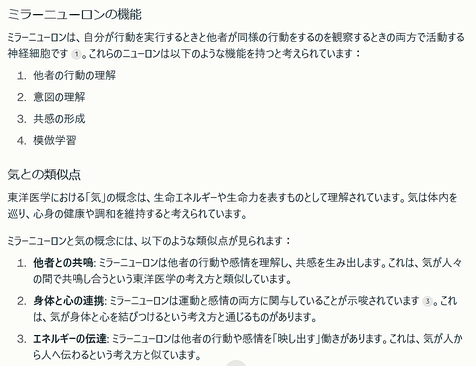

「氣」との関係についていえば、AI(Perplexity Pro)の回答を見ると、「他者との共鳴」、「身体と心の連携」、「エネルギーの伝達」の3つが「氣」との類似点とされています。

目次

序

はじめに―ただの類人猿ではない

第1章 幻視と可塑的な脳

第2章 見ることと知ること

第3章 うるさい色とホットな娘―共感覚

第4章 文明をつくったニューロン

第5章 スティーブンはどこに? 自閉症の謎

第6章 片言の力―言語の進化

第7章 美と脳―美的感性の誕生

第8章 アートフル・ブレイン―普遍的法則

第9章 魂をもつ類人猿―内観はどのようにして進化したのか

エピローグ

謝辞

序

●『私は過去四半世紀、認知神経学という新興の分野で仕事をするすばらしい恩恵に浴してきた。ライフワークの大きな部分を占めているのは、脳と心と体の謎めいた結びつきを解きほぐす―とらえにくい糸を一本ずつほぐしていく―ことであり、本書はその抜粋である。これからはじまる各章で、だれにとっても興味のある、私たちの内部の精神生活がもつさまざまな面を探った私の研究内容をくわしくお話しする。私たちは世界をどのように知覚しているのか。いわゆる心身相関(心と体の関係性)とはどんなものなのか。何が性のアイデンティティを決定するのか。意識とは何か。自閉症の問題はどこにあるのか。多数の謎に満ちた真に人間的な能力、すなわち芸術、言語、メタファー[隠喩]、創造性、自己認識、それに宗教的感受性までを、どのように説明できるのか。私は科学者として、いったいどうして類人猿の脳が、そのような神のごとき心的能力の数々を進化させることができたのかを知りたいという、強い好奇心に動かされている。

そのような問題に取り組むために私がとっているアプローチ法は、脳のさまざまな部位の損傷や遺伝的変異によって、心や行動に奇妙な影響が生じている患者を研究するという方法である。私は長年にわたって、きわめて多様かつ奇妙な神経科領域の障害に悩まされている大勢の患者(一部にはそれを恩恵と感じる人たちもいるが)に接してきた。たとえば楽音が目に「見える」、あるいは手に触れたあらゆるものの質感を「味」として感じるという人たち。自分の体を離れて、天井近くからそれを見下ろす体験をする患者。本書には、私がそうした症例から学んだことを書いた。そのような障害はつねに、最初は不可解だが、科学的手法というマジックのおかげで、適切な実験をおこなうことによって理解可能なものにできる。それぞれの症例のくわしい話をする際には、どうすれば説明可能なものになるだろうかと頭を悩ませていたときに私自身の心がたどったのと同じ、一歩ずつの段階的な推理の道筋を―ときおりは、とっぴな直観でギャップを切り抜けながら―読者のみなさんにもたどっていただく。臨床的な謎が解けると、しばしばその説明によって、健常な脳がはたらく仕組みについての何かが新たに解明され、私たち人間のもっとも大切な心的能力に関して、予期せぬ洞察が得られる。そうした旅を、私が興味深く楽しんだのと同じくらい、読者のみなさんにおもしろいと思っていただければさいわいである。』

●『過去200年間に、科学の数多くの分野においてめざましい進歩が見られた。物理学では、物理理論はほぼ完成したと、19世紀後半の知識人たちが宣言したまさにそのとき、空間と時間はその昔、哲学で夢想されていたどんなことより、はるかにずっと奇妙であることをアインシュタインがあきらかにし、原子内のレベルでは私たちがもっているもっとも基本的な因果関係の観念でさえ成立しないことをハイゼンベルクが指摘した。私たちはその戸惑いからたちなおったとき、ブラックホール、量子もつれ、そのほか多数の謎の新発見という見返りを得た。それらは今後何世紀も、不思議さに驚嘆する私たちの感性を刺激しつづけるだろう。宇宙が「神の音楽」と調和して振動する弦でできているなどと、だれが考えただろうか? 同様のリストは、ほかの分野の発見についてもつくれる。宇宙学は、拡大する宇宙、暗黒物質、それに無数の銀河という仰天するような見通しを私たちにもたらした。化学は元素周期表を用いて世界を説明し、プラスチックや多数の特効薬をもたらした。数学はコンピュータをもたらした―多くの「純粋」数学者はむしろ、自分たちの分野がそのような実用で汚されるのをあまり見たくないと思っているだろうけれども。生物学では、身体の解剖学的構造や生理機能がきわめて詳細に解明され、また進化を駆動するメカニズムがようやくあきらかになりはじめた。有史以来、人類を文字どおり苦しめてきた疾病の正体も、ついに理解された(魔術の仕業や天罰ではないとわかった)。手術、薬理学、公衆衛生に革命が起こり、先進国世界では人間の寿命がわずか四、五世代のうちに倍増した。究極の革命は、現代生物学の誕生を告げる1950年代の遺伝コードの解明だった。

それにひきかえ心の科学―精神医学、神経学、心理学―は、何世紀も沈滞していた。実際、20世紀最後の四半世紀に入るまで、知覚、情動、認知、知能の厳密な理論はどこにもなかった(色覚は注目に値する例外である)。20世紀の大半は、人間の行動の説明として提供できるものは、二つの理論体系―フロイト主義と行動主義―しかなかったが、この二つはともに1980年代から1990年代に、神経科学がようやく青銅時代を超える前進をとげたとき、急激に失墜することになる。歴史的に見れば、それはさほど昔ではない。物理学や化学と比べると、神経科学はまだ駆け出しである。しかし進歩は進歩であるし、しかもそれは、なんともたいした進歩の時期だった! 遺伝子から細胞、回路、認知にいたるまで、今日の神経科学の奥行きと幅は―最終的な大統一理論にはほど遠いとはいえ―私がこの分野で仕事をはじめたときの位置から見ると、はるかかなたにおよんでいる。神経科学はここ10年間に自信をつけ、伝統的に人文科学の領分とされてきた分野に対して、アイデアを提供しはじめるまでになった。その結果、いまでは神経経済学などがあり、神経神学というものまで存在する。なかには脳科学にこじつけているだけのものもあるが、全体としては、多くの分野に対しておおいに必要とされる実際的な貢献をしている。』

●脳は小さな断片にすぎないが、脳に関しては1世紀前に古典物理学をひっくり返した概念の革命と同じくらいに衝撃的である。

●「事実は小説より奇なり」ということわざは、脳の働きについてとりわけ真であるように思える。

要旨

●脳がどのように進化したかの理解なしに、脳が働く仕組みを理解することは不可能である。

●第1章では、幻肢について人間の脳の驚異的な変化の能力にスポットを当て、可塑性が進化的、文化的な発達の方向性を定めた可能性をあきらかにする。

●第2章では、入力される感覚情報、特に視覚情報を脳がどのように処理しているかを説明する。

●第3章では、共感覚を取り上げる。共感覚は遺伝子、脳の結合性、人間の創造性に関係している可能性がある。

●第4章では、ミラーニューロンを取り上げる。人間のミラーニューロンは他の霊長類とは異なり高度に発達し、人間文化の鍵であると考えられている。

●第5章では、自閉症という発達障害とミラーニューロンとの関係を探る。

●第6章では、言語の誕生にミラーニューロンが関与した可能性を探る。

●第7章と第8章は、美に関する人間のユニークな感性を取り上げる。

●第9章では、最も難しい自己認識の本質という問題に取り組む。

●本書に示したアイデアの一部は推論的であるが、多くは確固とした基盤、例えば、幻肢、視知覚、共感覚、カプグラ妄想などについては実際の研究に基づいている。一方、芸術の起源、自己認識の本質といった十分な研究がされていないものに関しては、知識に基づく推量と直観に任せて進めた。

はじめに―ただの類人猿ではない

●ラマチャンドラン先生の研究の方法は、伝統的な古い方法とのことである。ふだんは脳卒中や腫瘍や頭部外傷で脳が損傷され、それにより知覚や意識に乱れが生じている患者を診ているが、ときに、脳の損傷や障害はなさそうなのに、ひどく変わった知覚体験や心的体験をする人たちがいる。その場合、その人の話を聞き、行動を観察し、簡単な検査をして、(可能であれば)脳の中を覗き、それから心理学と神経学の橋渡しをする仮説を立てる。別の言い方をすれば、その人の奇妙な行動と、複雑な脳内の配線の不具合とを結びつける仮説といえる。

●『このやりかたは、かなりの割合でうまくいく、したがって私は、一例また一例と症例を重ねるたびに、人間の心と脳のはたらきや、密接なつながりについて、たえず新たな洞察を得る。そのようにさまざまな発見をするなかで、人間という種をユニークな存在にしているものを理解する助けになるような、進化的な洞察が得られることもしばしばある。』

1)『スーザンが見る数字には、いつも、それぞれに固有の色がついている。たとえば5は赤く、3は青く見える。この状態は共感覚と呼ばれており、芸術家、詩人、小説家に一般人口と比べて八倍も多くみられ、創造性と何らかの結びつきがあることが示唆されている。共感覚は、一種の神経心理学的な化石―人間の創造性一般の進化的起源や本質を理解する手がかり―になるのだろうか?』

2)『ハンフリーは腕の切断手術を受けて以来、幻の腕(幻肢)をもっている。腕や脚を切断した人が幻肢を体験するのは珍しくないが、彼の場合は普通ではないところがあることに私たちは気づいた。本人もたいへん驚いていたが、実験に協力している学生の腕を私がさすったり、軽く叩いたりすると、彼はそれを見ているだけで、その触覚を実際に自分の幻肢に感じるのである。学生が自分の手をマッサージしているのを見ると、「幻のマッサージ」を感じて、激痛をともなう発作的な幻の手の握りしめが軽減される。彼の身体と、幻の身体と、他人の身体は、彼の心のなかのどこで一緒になっているのだろうか? 彼の自己感はどこでどうなっているのだろうか?』

3)『スミスという名の患者が、トロント大学で脳外科手術を受けている。彼は完全な覚醒状態にあり、意識もある。頭皮に局所麻酔がほどこされ、頭蓋はすでに開かれている。外科医がスミスの前部帯状回に電極を置く。前部帯状回は脳の前方部に近い領域で、痛みに反応するニューロンが多数存在する。医師は思惑どおり、スミスの手を針でつついたときに活動するニューロンを見つけだす。しかし彼は、次に起こった思わぬ事態に驚愕する。そのニューロンは、ほかの患者がつつかれているのをスミスがただ見るだけでも、同じくらい活発に発火するのだ―あたかもそのニューロンが(あるいはそのニューロンを含む機能回路が)、他者に感情移入しているかのように。文字どおり、他人の痛みがスミスの痛みになっているのだ。インドの神秘主義や仏教系神秘主義では、自己と他者のあいだに本質的な違いはなく、その境界を消滅させる慈悲によって真の悟りがもたらされるとされている。私はかつてこれを、善意のたわごとだと思っていたが、ここに自己と他者の区別がつかないニューロンが存在する。私たちの脳には、ほかに類を見ない共感や慈悲の回路が組み込まれているのだろうか?』

4)『ジョナサンは、数を思い浮かべるように言われるといつも、それぞれの数字が目の前の空間の特定の位置に見える。1から60までの数字がバーチャルな数直線をなして並び、それが三次元空間のなかで複雑にねじまがり、逆行さえしている。ジョナサンは、そのねじまがった数字の列が計算の助けになると言う(興味深いことに、アインシュタインもしばしば、数字が空間的に見えると述べていた)。ジョナサンのような例は、私たち人間だけがもつ数に関する能力について、どんなことを教えてくれるのだろうか?たいていの人は、数字を左から右に思い浮かべる漠然とした傾向があるが、ジョナサンの数字の列はなぜねじまがっているのだろうか?あとでとりあげるように、これは、進化的な観点からとらえないかぎりはまったく意味をなさない、印象的な神経学的異常の一例である。』

5)『サンフランシスコ在住のある患者は、認知症の症状がしだいに進行していくなかで、忘れがたいほど美しい絵を描くようになった。脳の障害によって、隠れた才能が解き放たれたのだろうか?遠く離れたオーストラリアでは、ジョンという名のごとく普通のボランティアの学生が、ひどく変わった実験に参加している。彼は椅子に座り、脳に磁気パルスをあてるためのヘルメットを装着している。彼の頭の筋肉が、誘発された電流によって不随意的にぴくぴく動く。そして驚くべきことに、ジョンはすばらしい絵を描きはじめる。いままではそんなものは描けなかったと本人は言う。このような内なる芸術家はどこから生まれるのだろうか?私たちの内部には、ピカソやモーツァルトやラマヌジャン(数学の天才)がいて、解放されるのを待っているのだろうか?何らかの理由から、私たちの内なる天才が、進化の過程で抑圧されたのだろうか?』

6)『カリフォルニア州チューラヴィスタ在住のジャクソン博士は、脳卒中を起こすまでは、高名な医師だった。卒中のあと右半身に部分的な麻痺が残ったが、さいわいなことに高次知能の座である大脳皮質の損傷は小さく、高次精神機能はおおむね損なわれずにすんだ。相手の言っていることはほとんど理解できるし、会話もかなりよく続けられる。しかし、精神機能の状態を調べる目的で簡単な課題を出したり質問したりしていくと、大きな驚きに出会う―「輝くものがみな金とは限らない(見かけはあてにならない)」ということわざの意味をたずねたときに。

「ぴかぴか光って黄色いから金だとは言えないという意味ですよ、先生。銅かもしれないし、なにかの合金かもしれませんからね、」

「そうですね」と私は言う。「でも、それだけではなくて、もっと深い意味がありますよね?」

「ええ」と彼は答える。「貴金属の宝飾品を買うときは、よほど気をつけなくてはいけないという意味です。いんちきも多いですからね。金属の比重を測ればいいじゃないかと思いますがね」

ジャクソン博士がもっている障害を、私は「メタファー障害」と呼んでいる。これはつまり、人間の脳波専用の「メタファー中枢」を進化させたということなのだろうか?』

7)『ジェイソンはサンディエゴのとあるリハビリセンターの患者である。彼は数か月間、無動無言症と呼ばれる半昏睡状態にあり、その時点で私の同僚のスプラマニアン・スリラム博士の診察を受けた。ジェイソンは、目は覚めていて、しばしば目で人を追うという状態にあるが、寝たきりで、歩くことも、人を認識することも、人と交流することも(たとえ相手が自分の親でも)できない。しかし、父親が隣の部屋に移動して、そこから電話で話しかけると、たちまち意識が完全になり、相手が自分の父親であることを認識して会話をする。そして父親が病室に戻ってくると、即座にもとのゾンビのような状態になってしまう。あたかも一つの身体のなかに二人のジェイソンが―視覚とのつながり、目覚めてはいるが意識のないジェイソンと、聴覚とつながり、はっきり意識のあるジェイソンが―閉じこめられているかのようだ。意識をそなえた個人性が現れたり消えたりするこの不気味な現象は、脳が自己認識を生む仕組みについて、何かを明らかにしてくれるのだろうか?』

●こうした人たちの状態を綿密に研究すると、奇怪な症状が生じる理由を解き明かす助けになるばかりか、正常な脳の機能を理解する助けになる。そして、最も難しい、人間の脳はいかにして意識を生みだすのか?という問いの答えが見つかるかもしれない。

脳のガイドツアー

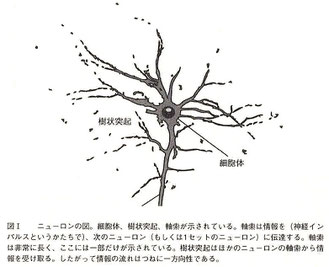

●人間の脳はおよそ1000億個の神経細胞(ニューロン)からなっている。

●ニューロンは糸のような線維を通して互いに会話している。線維には、もじゃもじゃした小枝の多い茂みに似たもの(樹状突起)と、曲がりくねった長い送信ケーブル(軸索)の2種類がある。

●ニューロンはそれぞれ他のニューロンと、1,000個から10,000個の結合部で結びついており、シナプスと呼ばれるその結合部で、互いに情報を共有している。

●シナプスには興奮性のものと抑制性のものがあり、その時々でオンの状態にもオフの状態にもなる。これらの順列と組み合わせを考えると、脳がとりうる状態の数は驚くほど膨大になり、いま知られている宇宙に存在する素粒子の数を容易にうわまわる。

●脳の多数の構造体は、特定の目的に応じるようにつくられたニューロンのネットワークである。それらの構造体はそれぞれ何らかの個別的な認知機能や生理機能に関与している。各構造体は、ほかの脳構造とパターン化した結合をつくり、それによって回路を形成する。回路は情報を前や後ろに、あるいはまた、くり返しのループとして流すことによって脳の複数の構造体が共に働き、高度な知覚や思考や行動を生みだすことを可能にしている。

●前頭前皮質は古くから「人間性の座」とみなされてきた。しかし、比較的小さな脳の一部がいかにして、そのようなとらえどころのない一連の高度な機能をまとめてあげているのかという疑問については、いまだにほとんど分かっていない。

●『人間の脳においてきわめて大幅な発達をとげ、したがって機能(もしくは認知)レベルにおいて、新奇かつユニークとみなせる脳領域がいくつか特定されている。そのうちの三つはすでに名前をあげた―左側頭葉のウェルニッケ野、前頭前皮質、左右の頭頂葉のIPL(下頭頂小葉)である。さらに言えば、IPLから派生した縁上回と角回は、類人猿の脳には解剖学的に存在しない。これらの領野が人間の脳でなみはずれて急速に発達したという事実は、重大な何かがそこで起こっているにちがいないということを示しており、臨床的所見がそれを裏づけている。

そうした脳領域の一部には、ミラーニューロンと呼ばれる特殊なタイプの神経細胞が存在する。ミラーニューロンは、自分がある動作をしているときに発火するだけでなく、ほかのだれかがそれと同じ動作をしているのを見ているときにも発火する。簡単な話に聞こえるので、うっかり見過ごしてしまいやすいが、これは大きな意味をもつ。ミラーニューロンは、あなたがほかの人に共感し、その意図を「読み取る」こと―その人が実際に何をしようとしているかを把握することを可能にしているのである。それは、自分の身体イメージを使ってその人の動作をシミュレーションすることによってなされる。』

●ミラーニューロンは他者の意図をかなり正確に推測する。つまり、ミラーニューロンは、自然が私たちに授けることのできた、テレパシーにもっとも近いものだと言える。

●類人猿にもミラーニューロンは見られるが、人間のミラーニューロンは動作だけでなく心の面にも及ぶ。

●『ミラーニューロン・システムを過剰なほど発達させることによって、進化は実質的に、文化を新たなゲノムに変えた。人間は文化を武器に、新たな厳しい環境に適応し、それまで手に入らなかった食源やそのままでは有害な食源を利用する方法を、わずか一世代か二世代のうちに考えだすことができた。遺伝子の進化を通してそのような適応を達成するとしたら、何百、何千という世代が必要だろう。』