感想

まず考慮すべきは、日本人が考える「気」と中国人が考える「気」は同じではないというところです。日本人の「気」は精神的・情緒的なところも含めた心の面を重視しています。一方、中国人は一つのことに集中できる気持ちをつくることとされています。つまり、日本人と中国人では「気」に対する認識が大きく異なるため、同じ視点で考えることはできません。

「気」とは何か?と問えば、中国では、気というものは生命の根源物質であり、細胞の隅々まで行き渡って、身体の中で循環しているものという考えです。帯津先生もこれが全て、これ以上でもこれ以下でもなく、中国において「気」はシンプルで明確なものであるとのお話をされています。

また、「気」は「気血」と呼ばれることも多く、気と血は相互に依存しているものとされています。以下の図のように、血は気に栄養を与え、気は血を推動します。推動とは「推し動かす」ことです。

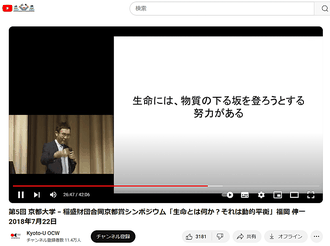

東洋医学においても、「血」は「血液」を指しています。血液は血球と血漿に分かれますが、科学が解明した血漿内の成分は非常に多岐に渡っています。「気は血を推動する」、具体的に何を推動しているのか、西洋医学に基づいて洗い出してみました。

血漿に含まれる主な生理活性物質について以下にまとめます。

1.タンパク質

血漿タンパク質は血漿の重要な構成要素で、様々な機能を果たします。

・アルブミン

- 血漿タンパク質の約60%を占める

- 浸透圧の維持に重要

- ホルモンや薬物などの運搬に関与

・グロブリン

- 抗体として機能し、免疫系で重要な役割を果たす

- 鉄、銅、脂質などの運搬にも関与

・フィブリノゲン

- 血液凝固に不可欠なタンパク質

- 出血時に活性化されてフィブリンとなり、血栓を形成

・その他のタンパク質

- プロトロンビン:血液凝固因子の一つ

- トランスフェリン:鉄の運搬に関与

- リポタンパク質:コレステロールなどの脂質の運搬に関与

2.成長因子

血漿には様々な成長因子が含まれており、組織の修復や再生に重要な役割を果たします。

- 上皮成長因子(EGF)

- 血小板由来成長因子(PDGF)

- 線維芽細胞成長因子(FGF)

- 血管内皮成長因子(VEGF)

- インスリン様成長因子(IGF)

3.電解質

血漿中の電解質は体液のバランスや神経・筋肉の機能に重要です。

- ナトリウム

- カリウム

- カルシウム

- マグネシウム

- 塩化物

- 重炭酸塩

4.ホルモン

血漿は様々なホルモンの運搬経路となっています。

- 甲状腺ホルモン

- 副腎皮質ホルモン

- 性ホルモン

- バソプレシン

5.その他の生理活性物質

- 補体:免疫系で重要な役割を果たすタンパク質群

- サイトカイン:免疫反応や炎症反応を調節する

- ケモカイン:白血球の遊走を制御する

- 抗酸化酵素:スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ(GPx)など

これらの生理活性物質は、血漿の主要な機能である物質輸送、免疫防御、血液凝固、pH調整などに重要な役割を果たしています。血漿の組成は、健康状態や疾患によって変化する可能性があり、その分析は診断や治療に有用な情報を提供します。

画像出展:「血液には何が含まれており、どこで作られるのでしょうか?」

こちらの図は上記の内容を表したものではありません。血漿の中には様々な生理活性物質が含まれているというイメージを持って頂きたいと思い貼りました。

血漿にはタンパク質、成長因子、電解質、ホルモン、その他の生理活性物質など、多種多彩、極めて大切な物質が血漿(血液)には含まれており、「気血」は生命にとって必須のものであるということが理解できます。

中国の「気というものは生命の根源物質であり、細胞の隅々まで行き渡って、身体の中で循環しているもの」という考えにも合致しています。

「何を」推動しているのかはだいぶ分かってきたので、次に、「どうやって」推動しているのかを調べてみました。

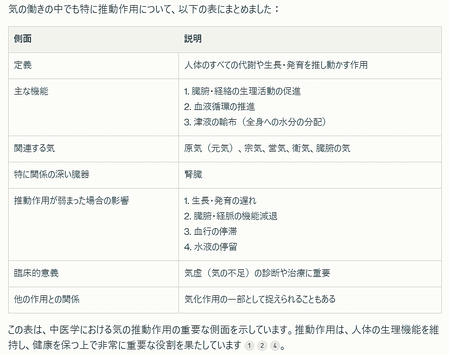

主な機能は、①「臓腑・経絡の生理活動の促進」、②「血液循環の推進」、③「津液の輪布(全身の水分の分配)」となっています。先に調べた血漿内の物質(生理活性物質)の働きに照らし合わせれば、これらの3つの働きに関わっていると考えて問題ないと思います。

この中で特に注目したいのは、関係の深い臓器として“腎臓”が書かれていることです。そこで、気の推動作用と腎臓の関係を調べた結果が以下の表です。ここでは“腎臓”ではなく“腎”となっていますが、こちらの表の方が正しいように思います。なお、「腎臓と腎の違い」についても調べました)。

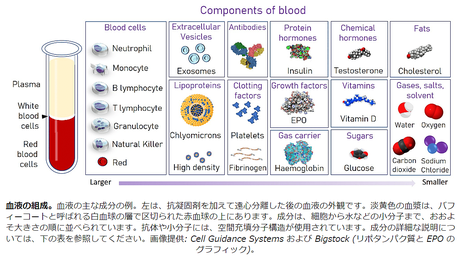

続いて、気の推動作用を妨げる主な要因は何かということを調べてみました。以下がその回答ですが、その答えはストレスでした。

帯津先生は、「気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力ではないか」とのお考えをもっておられます。槌田先生はエントロピーを分かりやすい言葉に置き換えると、「汚れの量」と説明されています。

かなり強引な解釈なのですが、「エントロピー≒汚れの量」とは、「過度なあるいは長く続くストレス」に起因していると考えると、「気とはストレスを軽減する能力を有するもの」と理解することも不自然ではないと思います。

そこでAI(Perplexity Pro)に2つの質問をしました。1つは「自律神経系のバランスを整える主な有効なものを教えてください」、もう一つは「長く続く心身の過度なストレス状態をリセットする有効な生理活性物質は何ですか」という質問です。

画像出展:「AI(Perplexity Pro)で作成」

質問:「自律神経系のバランスを整える主な有効なものを教えてください」

回答:ほとんどは栄養素と生活習慣ですが、発酵食品をみると、腸内環境について触れています。

画像出展:「AI(Perplexity Pro)で作成」

質問:「長く続く心身の過度なストレス状態をリセットする有効な生理活性物質は何ですか」

回答:有名な物質はセロトニンとオキシトシンですが、他にGABAとL-テアニンの組み合わせで睡眠の質を改善できそうです。

上記の2つの表を見ると、「気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力ではないか」という帯津先生のお考えを理解するキーワードは、①ストレス、②自律神経、③生理活性物質、ではないかと思います。

画像出展:「ストレスについて」

こちらはストレスに対して中枢神経と末梢神経(自律神経)の働きを示したものですが、複数の生理活性物質も出ており、確かに①ストレス、②自律神経、③生理活性物質、はキーワードといえると思います。

帯津先生のお話の中で、もう一つ強く印象に残ったことは以下のお話です。

『気という言葉を使わないで説明するとすれば、何か身体の中の潜在能力を掘り起こすような方法論が、気功なんじゃないかと。しかし、そうすると身体の中の潜在能力というのはどこにあるんだろうということになる。そして、やっぱり私はもともと外科医ですから、身体の中のすき間なんていうのを思いつきました。臓器と臓器のあいだ、どうもあそこにいろんな物理事情があって、一つの場をつくっているんじゃないか。そういう人体の中の場を「生命場」と呼んでもいいのじゃないか。その場のポテンシャルというか、エネルギーのようなものが、きっと自然治癒力と関係しているんじゃないか、そう思ったんですね。』

以下は既出の図ですが、肉眼で認識できるものとして、臓器と臓器の間にはファシア[膜]があります。そしてファシアは動脈、静脈、神経、リンパ管を覆っていますので、臓器と臓器の間には血管、神経、リンパ管を通じて様々な生理活性物質が存在していることになります。

様々な生理活性物質とは何か? どうすればそれらを活性化できるのか? AIに表にまとめてもらいました。

この表に先頭に出てきたのが“活性酸素”でした。活性酸素には以下の4種類があります。当然ではありますが、分子“0(酸素)”を含んでいます。なお、活性酸素はミトコンドリア内の電子伝達系で、酸素を消費する過程で発生するものです。

「“酸素”?ということは“気”に何か通じるのでは?」と思ってしまいました。そこで、またまたAIに活性酸素の生理活性物質としての働きについて質問することにしました。

1.活性酸素の二面性

活性酸素は、一般的に有害なものとして認識されがちですが、実際には生体内で重要な生理的役割を果たしています。

2.細胞内シグナル伝達への関与

1)レドックスシグナリング

- 活性酸素は、細胞内のタンパク質の特定のアミノ酸残基(主にシステイン)を酸化することで、タンパク質の機能を変化させます。 これにより、細胞内の情報伝達経路が活性化されます。

2)転写因子の活性化

- 活性酸素は、NF-κBやAP-1などの転写因子を活性化します。これらの転写因子は、炎症反応や細胞生存に関連する遺伝子の発現を制御します。

3.免疫系での役割

1)病原体の排除

- 白血球(特に好中球やマクロファージ)は、活性酸素を産生して病原体を攻撃します。この過程は「酸化バースト」と呼ばれ、感染防御に重要です。

2)炎症反応の調節

- 適度な量の活性酸素は、炎症性サイトカインの産生を促進し、適切な免疫応答を誘導します。

4.細胞の分化と増殖

- 活性酸素は、細胞の分化や増殖を制御する因子として機能します。特に幹細胞の分化過程において、活性酸素レベルの変動が重要な役割を果たします。

5.血管新生の促進

- 低酸素状態では、活性酸素の産生が増加し、血管内皮増殖因子(VEGF)の発現を促進します。これにより、新しい血管の形成(血管新生)が促進されます。

6.ストレス応答の誘導

- 活性酸素は、細胞にストレスを与える因子として認識され、ストレス応答遺伝子の発現を誘導します。これにより、細胞は環境の変化に適応するための機構を活性化します。

7.注意点

活性酸素の生理的役割は重要ですが、過剰な産生は細胞傷害を引き起こす可能性があります。そのため、生体内では活性酸素の産生と消去のバランスが厳密に制御されています。

以上のように、活性酸素は生体内で複雑かつ重要な生理活性物質として機能しており、適切な量と場所での産生が健康維持に不可欠です。

まとめ

帯津先生の「気とは余分のエントロピー(“汚れの量”)を上手に捨てる能力ではないか」、「臓器と臓器の間に“生命場”というエネルギーのようなものがあり、自然治癒力と関係しているのではないか」という二つのお話を中心に振り返ると、①ストレス、②自律神経、③生理活性物質、④ファシア(膜)に注目すべきではないかと思います。

そして、目には見えない生理活性化物質を促進させる要因において、特に酸素分子“O”(Oxygen)を含み、酸化ストレスという功罪を併せ持つ、⑤活性酸素と抗酸化、にも注目したいと思います。

生物と無生物の違いは何かと考えると、例えば自動車を動かすにはガソリンや電気が必要ですが、走行距離に比例して自動車は劣化していく一方です。それに比べ、生物は食べたものから栄養素を吸収し体を作ります。そして、不用になった物質は体外に捨てられます(左のスクリーンショットで、緑色は“餌”、オレンジ色は“ネズミ”です。粒々になっているのは分解すると分子レベルに分解されるためという意味だと思います)。これは自動車でいえば、ガソリンという燃料から自動車部品のハンドルやシートなどが作られるということです。しかしながら、そのようなことはありません。

また、動画の後半には「生命には、物質の下る坂を登ろうとする努力がある」というお話があるのですが、これは帯津先生の「気とは余分のエントロピーを上手に捨てる能力」言い換えれば「生命を維持しようとする能力」に通じるもののように思いました。