“鍼灸師編”、“東洋医学概論編”、“エントロピー編”の次は“科学編”です。その最初の本は、医学博士の品川嘉也先生の『気功の科学』です。本書の最後のエピローグ(心身二元論を超えて)には次のようなことが書かれています。

『気功状態の脳波を測定してみると、すべての被験者に明らかに共通した脳波変化のパターンが観察できる。まさに「気」の一元論である。しかし、それでいていっぽうではまた、個々人の脳波はひじょうに個性的なのだ。脳波を見れば、それが誰のものであるかがひと目でわかるくらいである。

脳波だけを見て、それが誰のものであるかが明白にわかるということは、やはり脳が心身をまるごと映している証拠であろう。脳は心と身体をコントロールしているだけではなく、その「ひとつにしてふたつのもの」であり、かつ「ふたつのものにしてひとつのもの」を映す鏡なのである。脳において心と身体は互いに相映し合い、普遍的と同時に多様な個性をも開き示している。個々人には宇宙の見方にも個性があり、その個性が脳波に反映されているのである。

気功の脳波に、心身の一体感、ひいては宇宙と人間との一体感が反映されているという事実を、どう考えればいいのだろうか。脳とは、いわゆる無意識と意識とをあわせた拡張された意味での「意識」が発現する“場”である。その“場”の振動が―これはあくまでも比喩的な表現にすぎないが―、「気」の情報となって伝わり、脳波という目に見え、科学的に観測可能な形となって現われる。』

比喩的な表現との前置きはありますが、品川先生は、脳波は「気」の情報が目に見えたものとされています。今回の“科学編”では脳波を通じて「気」というものを考えてみたいと思います。

目次

まえがき

プロローグ―いま、なぜ「気」を問題にするのか

●「気」が知れないから研究する

●「気」を体で感じる方法

●世界最初の気功の科学的実験

●「気」を脳はで解明する

●なぜ、「気」がふたりの人間の脳波を同調させるのか

●「東洋」と「西洋」、「科学」と「非科学」のちがいはどこにあるのか

●「気」が新しい科学のパラダイムを創出する

●「気」がもたらす変性意識状態とは

●自らと宇宙との一体感を獲得するために

1.「気」の源流を探る

●中国気功紀行―はじまりは、あの天安門だった

●内気功―いかに「気」の流れを円滑にするか

●私たちが目撃した「気」の驚異

●「気」は物質か、それともエネルギーか

●もともと中国では、「気」はエネルギーと考えられていた

●「気」という「情報」が、経絡をめぐり、経穴(ツボ)に作用する

●「変性意識状態」をもたらす「意念」とイメージの関係

●日本の古武道や合気道に生かされている「気」の概念

●「気」と出会った西洋人の反応はいかに

●なにごとにつけ、「不能過勉強」

●「気」の解明に向けて、さらなる“知の旅”へ

2.脳波から「気」を解明する

●脳はから何がわかるのか

●カエルの足のケイレンが、脳波発見のきっかけ

●脳波で「頭のよしあし」はわからない

●ナポレオンが三時間しか眠らなかったのは、シータ波の作用か?

●アルファ波についての基本的誤解

●世界で最初の右脳理論提唱者は、湯川秀樹博士だった

●ことばで考えるか、それともイメージで考えるか

●右脳と左脳がべつべつに活動するとどうなるか

●なぜ、ものを考えていても、眠っていても、同じ脳波が出るのか

●脳波学の知見を揺るがした暗算の名人

●「気」の脳波は、こうして測定された

●なぜ、気功師に「脳死」や「ボケ」症状を示す脳波が出るのか

●気功師はなにもイメージしていないのに、イメージを表わす脳波が出た

●気功師と瞑想家の脳波には、共通点がある。

●「気」によって脳波が同調し、脳が活性化する

3.「気」が身体を活性化する

●特異功能と超能力

●気功は、全脳のトレーニングになる

●「気」が脳内神経伝達物質の働きを活性化させる

●「気」がもたらす、ストレスに対抗する心身一元のメカニズムとは

●気功と心身医学

●真のホリスティック(総合的な)医学とは

●「気」の概念は、人類に普遍的に存在していた

●「変性意識」とは何か―「気」が意識と意識下を一本化させる

●ユングの「共時性」と脳波の同調性

4.「気」を実践する

●この章の狙い―洋の東西を超えた「気」の実践法

●意識の集中が、脳を活性化する

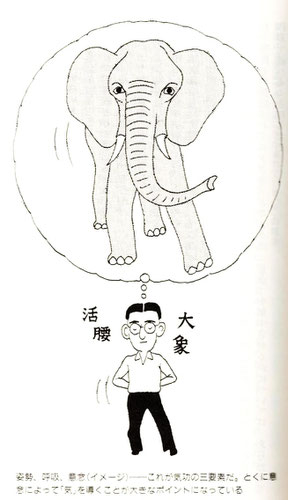

●「意念=イメージをめぐらす法①―まずバスルームから

●「意念=イメージをめぐらす法②―自分と自然を一体化させる

●「意念=イメージをめぐらす法③―体のなかを「何か」が動いている

●「意念=イメージをめぐらす法④―「何か」になってしまう

●呼吸法①―呼吸だけに意識を集中する

●呼吸法②―体のなかを通る空気を意識する

●呼吸法③―空気が脳を活性化する

●「気」は「情報」となって体をめぐる

エピローグ―心身二元論を超えて

●いま、私たちは真の「パラダイム転換の時期」にさしかかっている

●たとえ、“超能力”でも「自然」ではないのか

●自分のなかに宇宙がある

●気功による右脳と左脳の響き合いが、私たちに宇宙意識をもたらす

まえがき

・『ひょんなことから気功の研究に首をつっこむことになった。本業の脳波分析を気功師に行ったところ、これが驚きの連続であった。これまでの西洋医学の常識では解釈できない現象がつぎつぎに現われたのである。

そこで、いろいろな分野の人びとに聞いてまわることになった。その結果わかったことは、中国以外の国に気功研究の専門家はいないこと、本場の中国でも西洋科学の方法を取り入れた気功研究は緒についたばかりであることなどである。

私たちの測定結果は、最初、一昨年11月の日中シンポジウム「気と人間科学」で発表された。また、NHKテレビで「気功の効果が、世界ではじめて証明された」とも報道された。同時に、昨年、中国を訪問したさいに北京中医学院や気功発祥の地として名高い北戴河気功康復医院などで日中交流セミナーを開き、中国側からも高い評価を受けて、中国人の留学申し込みが相次いだ。そのうちの何人かはすでに私たちの研究室で脳波学の研修と研究に従事している。

気功は中国で二千年以上の歴史を持ち、中医学(中国伝統医学)の理論に裏づけられている。だが、気功の中医学理論を西洋医学のことばに翻訳するのはきわめてむずかしいことだ。西洋医学の立場からいえば、気功を中国におけるその発生から研究し、同時に西洋医学の内実をも変革していかなければ、気功の理解は困難だと思われる。気功が、近代科学のパラダイムを変えるひとつの芽をはらんでいるといわれる所以でもある。

実際、私たちは気功を研究していて、「気」を発しているときの脳波の変化の大きさに驚かされ、脳波研究そのものにとっても大きなインパクトを受けた。というより、脳波そのものの理解に対しても、数多くの示唆を得たといっていいだろう。』

プロローグ―いま、なぜ「気」を問題にするのか

●「気」が知れないから研究する

・「気」も「イメージ」も、ともに高次の神経機能の働きの一つであり、「気」を発しているときの脳波の動きを分析することによって、その実体に迫ることができると思われる。

●「気」を体で感じる方法

①左手を胸のまえに垂直に立て、親指だけを離して他の4本の指はつけたままにする。

②右手は人差し指と中指をつけて立て、他の3本の指を握る。

③右手を左の手の掌の中央に近づけ、はじめは小さく、ゆっくりと円を描くように動かす。このとき、指先を掌にくっつけないこと。

④右手を動かしはじめるとすぐに、左の掌に右手の指先を回している感じが現れるはずだ。「何か」が動いている感じといってもいい。これが「気感」と呼ばれるものだ。

⑤回している右手をゆっくりと左手から離してみる。あるところまで離すと、「気感」が薄れるのがわかるはずである。

⑥「気感」がなくなったら、ふたたび右手を左の掌に近づけていく。この⑤と⑥の動作を繰り返すと、よりいっそう「気感」を体験することができる。

⑦ここまで「気感」を体得できた人は、もう一歩先に進んでみよう。右手と左手のあいだに遮蔽物をおいて、①から⑥までの動作をやってみるのだ。私たちが中国で教わったのは、頭をはさむ方法で、「気」をよく感じる人ならば、これでも「気感」を得ることができる。

以上が「気」を実体験する方法である。

●「気」を脳波で解明する

・目を閉じて何も考えていないときの気功師の脳波は、α(アルファ)波のパワーが非常に小さく、平均すると一般人の半分以下しか出ていない。

・特に驚いたのは、子どもの頃から気功の訓練を積んできた気功師の脳波である。α波だけでなくβ波も小さく、平坦脳波に近いときさえあった。平坦脳波とは「脳死」のときに見られる脳波である。脳機能に何も異常も見られないにもかかわらず、このような異常な脳波が生じるのか不思議である。

・α波は集中力が高いときに出るという一般的な理解とは異なり、気功師が集中した時の状態の脳波とは違っていた。

・体の動きを伴わない「静功」で「気」を発しているときに脳波の動きは激しく、大きな動作を伴う「動功」の時には脳波の動きが減少した。このようなことは常識では考えられないことだった。通常は動きが大きいほど、脳波の動きも大きい。

・気功師の脳波に共通して、棘波(スパイク波)という振幅の大きなとがった波が観察されたことも不思議な現象であった。一般的に棘波はてんかん患者の発作時、それもかなり激しい発作の時に見られる脳波である。

・棘波は気合だけで相手を倒す「遠当」という武術家の脳波に似ている。

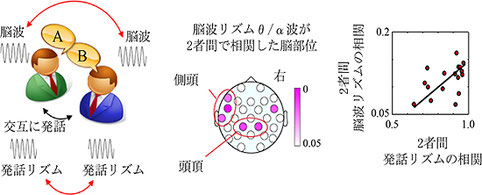

●なぜ、「気」がふたりの人間の脳波を同調させるのか

・実験結果の中で、最も驚いたものは気功の時に、「気」の送り手(気功師)と受け手の脳波を同時に測定したところ、両者の脳波に強い同調性が認められたことだった。これを脳波の「同調現象(エントレインメントあるいはトランスパーソナル・シンクロニゼーション)」と呼び、最重要視している。

・気功師は一般人に比べてβ波が右脳に多く出現することが明らかになったが、この変化は受け手にも現れた。

・気功は生理活性物質、特にエンドルフィン(脳内麻薬物質)の分泌に深い関係をもつと考えられている。中国ではハリ麻酔において、脳内麻薬物質の分泌が促進され、麻酔効果をもたらすことが実証されている。

・『脳波の同調現象は、「気」の送り手である気功師から気功の手ほどきを受けたことのある人ばかりでなく、その気功師にはじめて会い、生まれてはじめて「気」を受けた人にも共通して見られた。これまで十数回の実験を繰り返し試みているが、どの実験でもかならずなんらかの同調現象が観察されたのである。したがって、この脳波の同調現象こそ、「気」の謎を解き、気功のメカニズムを解明するカギとなる概念にちがいないと私[品川嘉也先生]は考えている。』

●「東洋」と「西洋」、「科学」と「非科学」のちがいはどこにあるのか

・近代科学が誕生し隆盛をみたのは、近世に入ってデカルトが登場し、心と体を完全に切り離す心身二元論の立場から、精神と身体を別々に研究する方法を確立して以来のことである。それまでは、東洋も西洋も医学の方法や観点にかなり同質なものを抱えていた。

・古代ギリシャから中世ヨーロッパまで、人体にはプネウマという一種の生命エネルギーがあると考えられていたが、これは中医学が「気」を生命エネルギーとする考えと同質のものといえる。

●「気」が新しい科学のパラダイムを創出する

・『あえて近代科学の方法で「気」を研究することにより、西洋と東洋の接点を求められるのではないか―いやむしろ、東西の根本的な相違点が明らかになるのではないか―、そしてそこから新しい科学のパラダイムへ転換していくための視点が生まれるのではないか、という期待を密かに抱いているのである。』

・同調現象は「気」の送り手と受け手との間に何らかの形で、「情報」の伝達が行われていることを意味しているが、この事実は西洋科学のパラダイムの中だけでは理解できないことである。その情報は何によって、どのように伝達されるのか。それが分かれば、それこそ「気」そのものであるはずだ。

1.「気」の源流を探る

●中国気功紀行―はじまりは、あの天安門だった

・気功は中国で道士、医家、儒者、武術家などのさまざまな流派が、伝統的に培ってきた「気」を鍛錬する諸技術の総称である。したがってその内容は、例えば導引、座禅、養生など、実に多岐に渡っている。しかし大きく分類すると、「硬気功」と「軟気功」に大別することができる。

・硬気功は主に武術によって「気」を鍛錬し、超人的なパワーを発揮しようというもので、「武術気功」とも呼ばれる。

・主に医療や健康の維持促進のために行う「気」の鍛錬法が「医療気功」とも呼ばれる軟気功である。そして、軟気功はさらに「外気功」と「内気功」に分かれる。

・外気功による治療の方法には、気功師が患者の体に触れてマッサージのように行うケース、指先を患者に当て「気」を送り込むケース、患者から少し離れて直接体には触れないで「気」を照射するケース等など、様々なものがある。

●内気功―いかに「気」の流れを円滑にするか

・内気功には「按功」、「静功」、「動功」の三種類がある。

・「按功」は、按摩やマッサージによって「気」をコントロールしようとする方法だが、外気功に近い。したがって、内気功の中心は静功と動功になる。

●「気」は物質か、それともエネルギーか

・日本では「気」は人と人の「間」に「気」が感知され、「間」の取り方そのものが「気」を重くしたり、引いたり、許したり、悪くしたりすると考える。

・中国では「気」は物質的なもので、実在する何かだと考えられている。

・日中協力シンポジウム「気と人間科学」では、湯浅泰雄教授は「現代の見方に立っていうと、『気』とはさしあたり、心と身体をひとつに結びつけている生命体に特有なエネルギーである、ということができる」と述べている。

●もともと中国では、「気」はエネルギーと考えられていた

・古代中国では「真気」あるいは「動気」といわれ、人体の生命活動を推進させる動力とみなされていた。つまり、生命エネルギーである。

・中医学では死という現象を「気の離散」という。

・『中医学の血の考え方には独特のものがあり、血はつねに「気」と共にあって、「気」によってコントロールされている。つまり、「気は血の統帥」ということになる。

その反面、私がいうところの抽象的な情報である「気」は、それだけでは活動することができない。「気」の作用がじゅうぶんに発揮されるためには、血による栄養補給が不可欠なのである。すなわち、「血は気の母となる」わけである。

このように「気」の共同作業にアンバランスが生じて「血気不和」になってしまえば、たちまち健康を害し、病気になってしまう、と中医学では考えられている。』

●「気」という「情報」が、経絡をめぐり、経穴(ツボ)に作用する

・私たちの体内では生体を維持するためにさまざまな「情報」が生き交っている。血液中の二酸化炭素濃度が上昇すれば、呼吸中枢に喚起を促す情報が届き、強制呼吸をするように命令が下がる。その結果、呼吸筋が動いてあくびとなる。こうした生体維持システムは、ひとつの「情報」が体全体へ広がってさまざまな臓器に特有な働きを促すという「気」の概念に近い。つまり、二酸化炭素濃度の上昇という情報は、「気のめぐりが悪い」ということで、あくびなどの強制呼吸をすることによってあらたな情報を取り入れ、「気のめぐりをよくする」ことができると考えられる。

・「不能過勉強」とは、頑張り過ぎてはだめという意味で、気功は姿勢も呼吸も、そして「意念」の活動も自然の状態で行うのが大前提であり、自分にとって気持ちがよくないのに、それを無視してまでやってはいけない。

●「気」の解明に向けて、さらなる“知の旅”へ

・気功の理解は統合的な知識を持ったうえで気功師の動作をまねることからはじめなければならないということ。さらに、心理、呼吸、姿勢、意識、運動が一体となって気功が行われなければならず、これらのどれか一つが欠けても気功の真の理解にならない。